�ձ��Ŵ�������������ˇ�g(sh��)

�϶���ʡ��ⶨ��뺡�

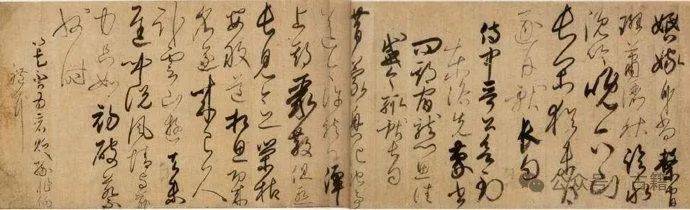

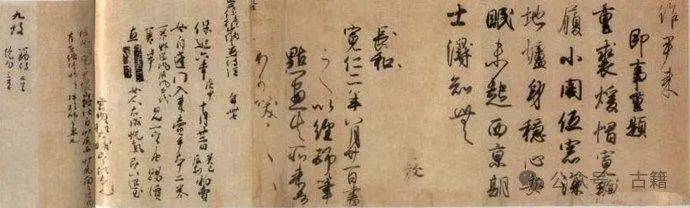

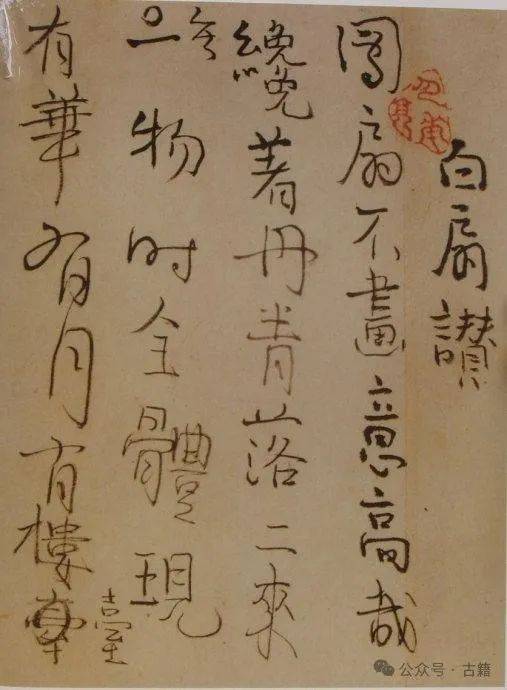

���ⶨ��뺡����϶�����ں���ʮ����(823)����εĵ��ӹⶨ(779��857)�������ܽ��C�������@��巺����W�(y��ng)ԃ�Ŀ����Ϳպ����вݕ�����ؽ�����һ���w�F(xi��n)������(du��)�W�(y��ng)ԃ��������Ľ�Ϳպ����L(f��ng)��(du��)���ď�(qi��ng)��Ӱ�������P���لţ����Џ��ݲ��ȵ�����֮�L(f��ng)������n�c�ⶨ���һ�����ڡ���������ӛ���ⶨ�����ġ�����һ�Ľ��ġ�һ���о���ӛ�d���˾��F(xi��n)�ڱ��ɽ�Ӛv��뷷��ز�����(j��)�fʹ�õļ����c����֮���ʁy���������ʺ�ġ�����Փ��һ�����Ǯ�(d��ng)�r(sh��)�����F�Ŀv������

�϶����(786-842)����ͬ����(809)�϶���ʼ�λ�����ձ��Ļ�ʷ�ϣ��϶���ʵĕr(sh��)�����Q����ʕr(sh��)�����϶����������ʕr(sh��)������ߙ�(qu��n)�����e�O�����M(j��n)���Ļ����������mȻδ�����^���Ƶۇ�(gu��)�H�Ը���ʢ���Ļ��ķ��s��������(du��)�x���Ļ�ˇ�g(sh��)�ij����c�A�����s���пڽԱ������϶���ʼ�λ�����������֪�(ji��ng)��(l��)�d�k�Ľ��I(y��)���O(sh��)�����������O(sh��)�Ùz���`ʹ���ƶ����ʸ�ʽ������ӆ����a(b��)�䷨�估��(sh��)ʩ��(x��)�t������ʮ��(819)���t����ȫ���_չ���L(f��ng)�������ǣ������λӛ���m͢�T�T�~��һ�ж��Ğ����L(f��ng)�������f�����ʕr(sh��)�������Ї�(gu��)�Ļ������Ƴ�������

������֪���ƴ����Ї�(gu��)�ŵ�Ԋ(sh��)����S��r(sh��)�������г����Ľ�(�R��������e�����������)����Ӣ���ݰl(f��)�����Ԋ(sh��)�˂��J�ℓ(chu��ng)�����ĸ����L(f��ng)���������ȡ���o�͘����ĠI(y��ng)�B(y��ng)����(chu��ng)���˪�(d��)�ص��������x��Ԋ(sh��)�L(f��ng)���Ÿ�����߶ȵĐۇ�(gu��)���x�������h(yu��n)������α�ؓ(f��)���r���ĕr(sh��)��ɫ�ʣ��ɞ��҇�(gu��)�ČW(xu��)ʷ�ς���ĬF(xi��n)��(sh��)���xԊ(sh��)������ͶŸ���Ԋ(sh��)�脓(chu��ng)���τ��r(sh��)���ă����߷塣ʢ�ƕr(sh��)����ӿ�F(xi��n)�����Ϻ�Ȼ�����S�������ɽˮ��@Ԋ(sh��)�ɺ�߅��Ԋ(sh��)�˸��m��ᯅ��������g���L(f��ng)���������ձ���Ұ���o(w��)�����ԌW(xu��)��(x��)�Ї�(gu��)Ԋ(sh��)�Ğ�s��

��Ԋ(sh��)�ķ����������r(sh��)�����F(xi��n)���ձ�����ĝhԊ(sh��)�����������L(f��ng)�塷���c��ͬ�r(sh��)�����ձ��Ŵ���֮��������u(y��)�顰�ձ�Ԋ(sh��)��(j��ng)���ġ��f(w��n)�~����Ҳ�����ˣ��@���ձ��ČW(xu��)ʷ�ϵ�һ��?j��)?y��u)�������Ԋ(sh��)������ƽ���r(sh��)�������������ձ���(du��)�Ї�(gu��)�Ļ����L(zh��ng)�ڼ�ȡ���ںϣ��_ʼ�Y(ji��)���S�T�ijɹ����϶���ʵĺ��ʕr(sh��)�������F(xi��n)�˴����ĝh���������ԝh����ʽ����ĕ�����

�F���ĉ���ȫ�����ڝhԊ(sh��)�ĵğᳱ֮�С�

�@��(g��)�r(sh��)���������Ƽ����������A��������������(j��ng)��(gu��)����������ĝhԊ(sh��)�����^��(y��ng)�\(y��n)�������_(d��)���˿�ǰ�ĸ߶ȡ�

�϶���ʵĂ���֮�����ԡ��ⶨ��뺡�����������Ԋ(sh��)����������sԁ��������ؓ(f��)ʢ����

���݄�(sh��)��������(n��i)�H��Ը�ġ�

�@�����L(zh��ng)ʮ��(833)���݄�(sh��)�黸����ʵĵڰ˻�Ů������(n��i)�H������ĸ�H��ԭƽ�ӵ��z����������ʮ���(һ�����ǧƺ���s9930ƽ����)���fһ̎����������x��(j��ng)�Ͼ�I(xi��n)�oɽ�A��(�F(xi��n)���d����)�����������\�������f���~���ل��ۜ��ĹP�������ɱ������֓P(y��ng)������������������g�o(w��)�������x������֮�����ĹǸ���ͬ�r(sh��)�����ˏ�(qi��ng)�ҵظ��ܵ��e�O�zȡ�����r(sh��)�����L(f��ng)�Ě�Ϣ����β̎���ò�ͬ�ĹP����������������С�����@�����ǃ�(n��i)�H���Լ������������漈�����ж�ʮ��̎Ѻ�����½��e(cu��)��������ӡ���@Ҳ�S�ǃ�(n��i)�H����б��_(d��)�����ⷽʽ����(du��)���݄�(sh��)�������u(p��ng)�r(ji��)����(j��)���ĵ�(sh��)䛡��d�����q���`�����m�T���}�����EҊ������

���⣬��(j��)���d���¡��ψ@���~��㑡�Ҳ�����ĕ������ڿպ��ġ���ʮ����(c��)�ӡ���߅��Ҳ�����݄�(sh��)����Ʒ����������

���݄�(sh��)(?-842)��������T�ֵ����O����ǰ���������Ӛv��ʮ����(804)���c�պ������һ��ɺ�������W(xu��)����ƽ�����P֮�������Ĺ�λ��ͣ��܃������������c�պ����϶������ȼ�����Ҋ���ĕ�����Ԅ��ͬ�������������W(xu��)���g�������о����������Ԫ�ČW(xu��)���������ĝh�W(xu��)���B(y��ng)���L(f��ng)���Ã����Ը����c�ƴ�������ʿ���o(w��)�������Ƿ��IJ����������@�@�����H�еطQ�顰����š���

�ձ�ƽ����ʴ�ͬԪ��(806)���£����݄�(sh��)���c�պ�һ�����Dz��ʹ�йٸ��A�h(yu��n)�ɵĴ������ձ����w��(gu��)��������պ�������ǘӻ��S�͵õ���ʵ��������ȴ������������Ը��������ı��������m(x��)�ձ���ӛ����(du��)���Ը���u(p��ng)�r(ji��)�ǣ������Q�����м�(x��)��(ji��)�����к�����(840)���������鵫�R��(qu��n)��֮�����������"�к�֮׃"�������ˇ��@��λ�^�І��}չ�_�����ζ���(zh��ng)�����u�������\�������ŵ�������u������ʮ��������Dz�͵�;�������˸�ä��������Ī��е������͑ѲŲ������z�����������h(yu��n)����(gu��)�İ����͗�������(j��)�f����Ů������������ʼ������ҹ��̵ظ��S��������H�����������l(f��)��������Ĺ��ǰ������ʬ�����SŮ����ɳ���Т�ĸЄ�(d��ng)�����n����������(850)���Ԛw�����������λ����

�ʉ�����(853)�ĵ���ʞ����֏�(f��)�����u(y��)�����ϱ�������ٛ(z��ng)����λ�µ�Ʒλ��

�P(gu��n)�����݄�(sh��)�ĕ�����Ψ�С�������(n��i)�H��Ը�ġ��ǹ��J(r��n)�Ă�����������

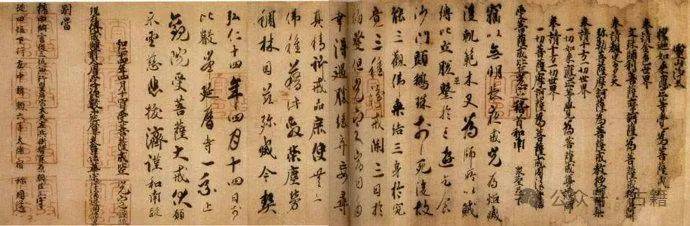

�պ�����ʮ����(c��)�ӡ�������ī����14��O x 14��0cm�������ʺ��²���

����ʮ����(c��)�ӡ��ǿպ���(du��)����Ո(q��ng)���Ľ�����̥�ɲ���(j��ng)Փ�������о��Pӛ��ȫ����ʮ���b����һ��(c��)���ʶ���������(j��)�f����Ҳ�����P֮һ���c�պ�һ�����Ƶ���W(xu��)�����݄�(sh��)���H�P�������������Ɣ���պ��������g����Ʒ�����^���@�ָ�w��֮���������������(chu��ng)���r(sh��)��s��ʮ���q���˕r(sh��)���Ї�(gu��)���Ǖ����ҚW�(y��ng)ԃ�����������������ȴ��݅���ĕr(sh��)���������ȥ�����^���꣬������(qu��n)߀��һ��(g��)��ʮ�ߚq�����������@�ӵĴ��Ļ������£��պ�����Ӱ푲�Ŭ�������L(f��ng)���뵽�Լ��ĕ���(chu��ng)����(sh��)�`֮������(g��)�˵��L(f��ng)���ѳ�Ҋ���ߡ�����(j��)�ۘ����t�����ġ��뷨����ϵ�D������֪�պ����}ϵ�飺������һ����һ�l(w��i)����һ����һ����֮һ���I(xi��n)֮��������һ�����ϡ������-�죨���ۣ�-�n����һ�պ�һ�϶���������ˈD�����n�����ǿպ��ĕ����ώ����n���������С��ڹPҪ�f��һƪ����������˼����ġ���Էݼ�A��һ���С��ڡ����հl(f��)�]���`������������n���L(f��ng)���˼��I(xi��n)����Ԋ(sh��)��һ�������պ����������պ����L����������������E�����@��Ľ��������ָ�n���������E����ָ���ġ��ڹPҪ�f������֮��������W(xu��)��(du��)�պ����ԣ������f����������һ���D(zhu��n)�C(j��)��

�պ�(774-835)����������(774)����ʮ��������ٝ᪇�(gu��)��ȿ������l(xi��ng)����������֮ͯ���u(y��)���������~��������ֱ�﹫��ʮ��q�r(sh��)�S�˸���������W(xu��)��(x��)�h��������ʷ������ҽ�(j��ng)��(���������ǻ�����ʵĻ��������H�����ώ�)���պ�ʮ�˚q�r(sh��)�뾩����W(xu��)�|����(j��ng)��������W(xu��)���Ķ������˝h�W(xu��)���B(y��ng)�Ĉ�(ji��n)��(sh��)���A(ch��)�����ڷ���dζ���(q��)ʹ����;�ˌW(xu��)������ɽ�����п��ޡ��Իڡ�֮�����Κv��{�����ґ���ȵ�������ԭʼ�ܽ�����֮������ʮ�Ěq�r(sh��)���С�����ָ�w�������^�����̵����ԕ����ڴ˕��У��պ�������ጡ�����������^��(y��u)�����J(r��n)����ӵ����������֮�L(f��ng)�����ӵĵ���������֮С�g(sh��)����Ψ����ȵķ�̲��Dz����ķ��T��

���˽�����?yu��n)W�ķ�̽��x�������նɱ����ķ�����B��������־���������Ӛv��ʮ����(804)���£��պ��K����Ը�ԃ������õ�������ʵ��e����(zh��n)���c�������ԭ�幫�Լ���W(xu��)�����݄�(sh��)һ����Dz�ƴ�ʹ��ԭҰ��εĴ��ɺ��������r(sh��)����ʮһ�q��

�˕r(sh��)�Ƴ���������^��ʢ�е������_(t��i)�����A��(y��n)�ڡ��U�ں��ܽ����պ����_(d��)�L(zh��ng)�����ԘO��ğ�����L���ظ�ɮ�������ƿʵؼ�ȡ�Ļ�֪�R(sh��)���������꣬Ͷ���L(zh��ng)������������������ݹ�(746��805)���T�����ݹ����鲻�ո�ɮ�Ă����������ƴ��ڡ�����������������^��픃xʽ�����ܽ����������г�ߵ������@λ���A�M���ҁ��Ԗ|孵ij����ˣ��ݹ���(du��)������м���������̥�ؽ硢���������������̵ܽ�ϴ�Y����ٛ(z��ng)���ԡ��ڰ�����ս������ķ�̖(h��o)���Ķ�ʹ�պ��@�����ܽ����ڵՂ�����ߘs�u(y��)�������x֮���h(yu��n)������������֮�������֪���պ����ƕr(sh��)�gһ���а����ڰ�������ʮ���£��ݹ��A�����ڏ���֮�H���ݹ�ٛ(z��ng)�պ�������픽�(j��ng)���������̵ܽ伮�������ȣ����ڸ���������w�l(xi��ng)�����Է��(gu��)�ң��������������n�����������������ձ�ƽ����ʴ�ͬԪ��(806)�������պ�ˇ�I(y��)�W(xu��)�������c��W(xu��)�����݄�(sh��)һ�������Dz��ʹ�йٸ��A�h(yu��n)�ɵĴ��ؚw�ձ���

�պ��w��(gu��)���������Ї�(gu��)�����Ĵ������g��(j��ng)���ܽ̽�(j��ng)�䡢����Ŀ䛺�����I(xi��n)�oƽ��������ܵ���ʵĘO���p�R(sh��)��������(zh��n)�ھ��������ĸ�Ұɽ��(chu��ng)�O(sh��)��픷����������ɮ���ڴ˽��ܹ�������ʶ���(811)�������պ������Ї�(gu��)���صĴ�����Ʒ�I(xi��n)�Ͻo�϶���ʣ����г���̽�(j��ng)������߀�С��W�(y��ng)ԃ���E�����������T�����������������ر���������Ԋ(sh��)�ļ������պ����L(zh��ng)Ԋ(sh��)�������O����֮�������������dζ��Ͷ����ʳ���Ո(q��ng)���ˌm���д��ˇ����Մ���L(f��ng)־�����˴˽�����������x���ڎ���֮�g������ʮ����(823)�������϶���ʰ�λ�ھ����Ė|���n�c�պ����������ڵĸ�������(ch��ng)���Ķ��춨�˿պ����ձ��ܽ��е��I(l��ng)���λ���պ��ɞ��ձ������ڵľ����ߣ��c�϶���ʌ�(du��)�����p�R(sh��)�c֧���Ƿֲ��_����������Ҳ�������һ��(g��)��(d��)���Ľ��ɶ����S���ձ��ķ�̽硣

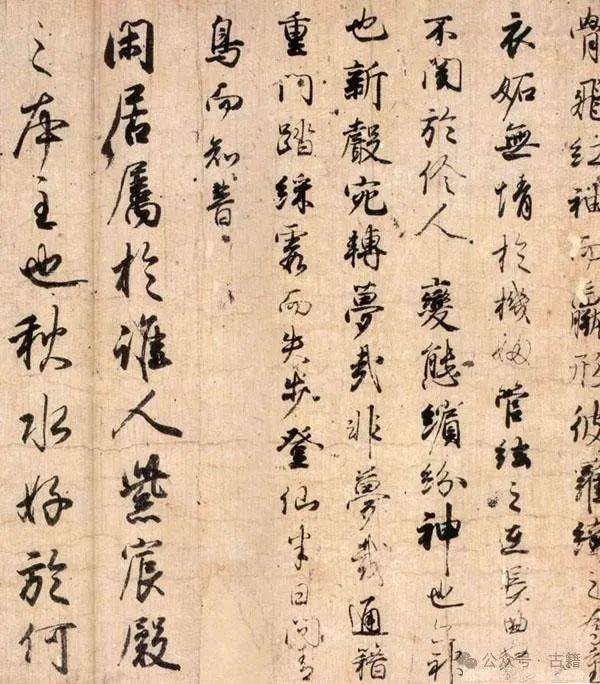

�պ��ĕ��������J(r��n)�����E�������N������ǰ�ġ��@�ָ�w�����������g�ġ���ʮ����(c��)�ӡ����w���ձ���ġ��L(f��ng)������������픚v������������������(j��ng)����������������㑡���������������ٝ���Р��ġ�����

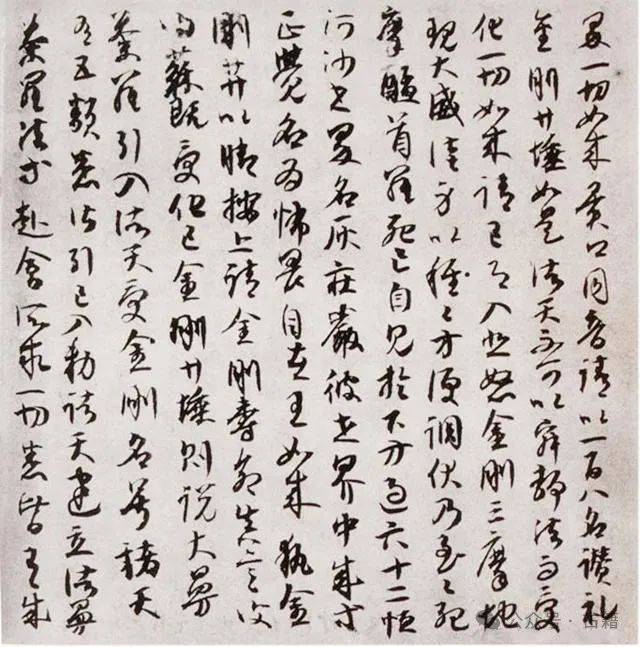

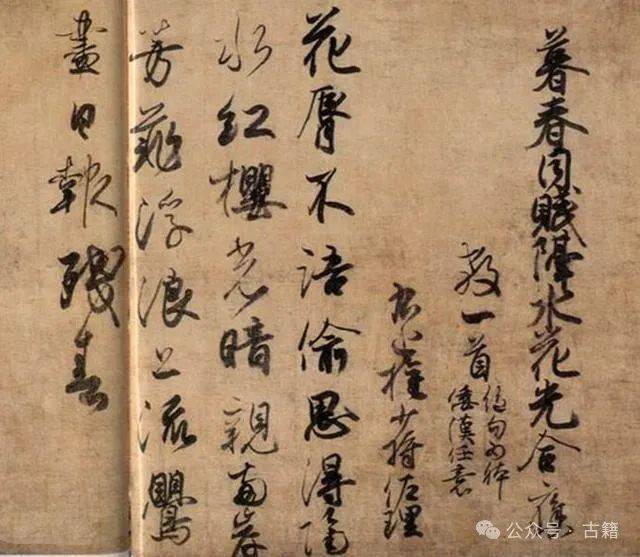

��Ρ��ø�����������ʮ����(813)��������ī����29��2 x 55��2cm��������(gu��)�������^�ء�

���ø�����������ؓ(f��)ʢ���ĕ�����������Ҳ����Ψһ�������H�P���ţ������¸���ɽ���ڿպ��T�����еĵ���̩�����֕������_ʼ�С��ø��������ơ����ô������������r(sh��)�����ʮ�ߚq���պ���ʮ�q���պ��������Љ۸��dԊ(sh��)��(����ڡ����`��������)ٛ(z��ng)�o���������������С�һ�ٶ�ʮ�Y���������A�D������ע�x���ȳ�̎��̫�������o(w��)����(f��)�Žo�պ������ί�е���̩���˽₀(g��)�д����Ա㳪������εĕ�������һ���p��ĹP��֮�������˸��ܵ�һ�N������εĸ���Ʒ��ͬ�r(sh��)Ҳ¶��������֮������ʥ�����L(f��ng)Ӱ푵ĺ��E��

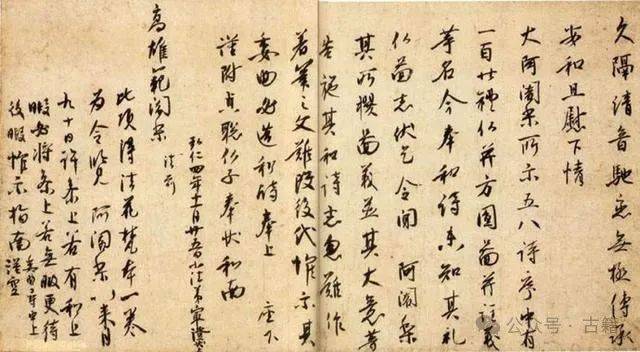

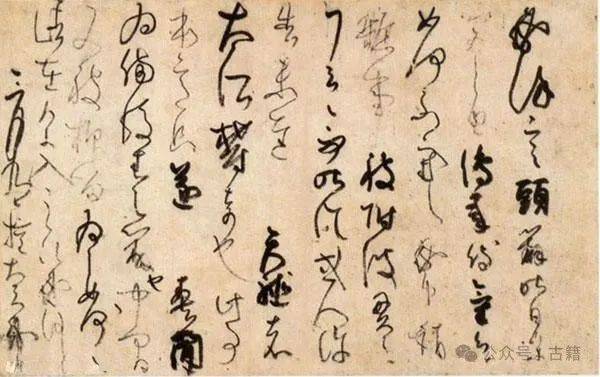

��Ρ���ĥ������(j��ng)Ŀ䛡������ʶ���(811)��������ī����27��9 x 37��0cm�����R�Ӛv�²���

����ĥ����Ŀ䛡���������ڏ��Ї�(gu��)���Ǝ��صı���ġ�Ո(q��ng)��Ʒ���������̷ܽ������ĕ���(j��ng)�估��ʮ���N�����{�o���ɽֹ�^Ժ���(zh��n)��(gu��)����(ch��ng)�r(sh��)�����ĵ�ӛĿ������β�С����ʶ���(811)����ʮ����������{�����R(sh��)�Z(y��)�����Ɣ��������ʮ��q�r(sh��)�ĹP�E���˾��P���@�ØO����Ȼ�A�����S��֮�����Ї�(y��n)֔(j��n)�J(r��n)��đB(t��i)����

���(767-822)�����o(h��)����Ԫ��(767)���ڽ�����(gu��)���R�������l(xi��ng)���������װ�֦����������VҰ��ʮ���q�r(sh��)�S������(gu��)���б��(gu��)���������Ӛv����(782)�ö�����������ږ|�����ܾ�������ڱ��ɽ�����_(d��)ʮ��֮������Ӱ�������u��������֪�����Ӛvʮ����(797)���x���(n��i)����ʮ�U��֮һ���_�O(sh��)�����A��(j��ng)���v���������ձ���(chu��ng)�����_(t��i)���A�ڞ鼺������ǰ�������ܻ�����ʵĶ��n�����Ӛv��ʮ��������Dz��ʹ��һ�T�c�պ������݄�(sh��)һ��|�ɴ������������mֻ�ж̕��İ˂�(g��)�r(sh��)�g���sȡ�����S�T�ijɹ��������㽭ʡ���_(t��i)ɽ�U�����������ܴ�ˈA�D�����ķ��]�µ��НM�����_(t��i)���A�ڵķ��T�����õ����_(t��i)�̼���ʮ���������ཛ(j��ng)�����Ӛv��ʮ����(805)��������δ��Dz��ʹ�Ĵ��؇�(gu��)�����������ʫI(xi��n)�Ϗ��Ї�(gu��)���صĴ����ķ�̽�(j��ng)�������������ֽ�����(j��ng)�����������ɏ�A��(j��ng)�����D���������ȡ���ʌ�(du��)���������ġ����o(h��)��(gu��)����������������˼�룬Ҳ���ٝ�p����ھ�������ĸ���ɽ���O(sh��)����������(chu��ng)�����_(t��i)���A�������T�¸�ɮ�ܽ����������ʮ����(822)�������������˼��ڱ��ɽ�е�Ժ���r(sh��)����ʮ���q����ǰ�������϶������������Ԋ(sh��)��������Ԋ(sh��)�������������������ؑ�^����(864)����������������ʮ���������n�c�����̴����u̖(h��o)��

������P(gu��n)��̼��L������������H�������ڽ��I(l��ng)�����c�պ����Q���պ����������̵ܽ��I(l��ng)������΄t�����_(t��i)���_ɽ���掟��������ĕ����С��ø�����������ĥ����Ŀ䛡��ȡ�

����c�պ�����һ�����Ƶ���W(xu��)ɮ����ͬ��������I(y��)����ʹ�������ɞ�֪�����ɂ�(g��)��֮�g�ĕ������������H�ɞ��ڽ̽��Ѓr(ji��)ֵ��ʷ����Ҳ�ɞ��ձ�����ʷ����Ҫƪ��������_ɽ�����_(t��i)���c�պ�����(chu��ng)���������ڲ��{�R�(q��)���ɞ�ƽ���r(sh��)���ձ���̽�����Ӱ����ăɴ��Ʉe��

СҰ���L(f��ng)����Ȫ����

�������С���Ȫ�ϝ�����֡��������ô�����ȫ������ö�����M�ɡ������ă�(n��i)���Ǐİ����ļ�����ʮ���о��x���������������Е����ݕ��������һ�����Ǭ������С�e(cu��)�䡢�O�M׃����ᄳ���Ȼһ�w���{(di��o)�������L(f��ng)���ɱ��ţ��͵��L(f��ng)��������Ҳ�Ǖ�(hu��)��֮�������п��Ը�֪����(du��)����֮�������^�в���ͣ���ں�(ji��n)��ģ�µČ����ϡ����^����������ָ���������Ą�(chu��ng)�졣����(du��)�պ��Ľ��b�͌�(du��)�Ƒ��ء��Ԕ������P���c(di��n)���ą������o(w��)���f�������ĸ��¾������ھ�ĩ�����������������Dz��ɞ���H���������w�����@���S�������������L(f��ng)��

СҰ���L(f��ng)��894-966����̫�״��E����֮�����游��ƽ�����������W(xu��)�ߡ��hԊ(sh��)��СҰ��(802��852)������(j��)������ӛ���͡�������䛡�����СҰ�ψD�������Dϵ��Ҫ���ȕ���ӛ�d����֪СҰ���L(f��ng)���ƹ����ʮ����(607)��Dz��Dz��ʹСҰ���ӵĺ�������ϲ��ʮ��(920)���ƕ��������x�˲��������v���ك�(n��i)ӛ����(n��i)�ؙ�(qu��n)�������l(w��i)�T����ľ���^����(n��i)�ؙ�(qu��n)�^��������λ��֮���ձ�����ʷ�����^ƽ�����ڻ��S�ڕ��������P�����պ����϶���ʡ����݄�(sh��)֮�����r(sh��)������СҰ���L(f��ng)��¡�صLj�(ch��ng)������(j��)������������ʮ���Ռ�(du��)Ԋ(sh��)������ӛ���d����ľ���^СҰ���L(f��ng)�ߣ��ܕ�֮�^��Ҳ����֮�������������f��СҰ���L(f��ng)���Ԍ��I(y��)�����ҵ������˴�һ����������L(f��ng)�L(f��ng)��һ�����t��������������ȸ������СҰ���L(f��ng)�ĕ��L(f��ng)�����ڏ�(qi��ng)�{(di��o)��(gu��)�L(f��ng)���ğ����Юa(ch��n)�����������顰���E���ܳ��Ĵ���������L(f��ng)��(bi��o)־�����͘ӡ������Ĵ_��������������֮�������w�Ј�(ji��n)��(sh��)�Ę�(g��u)������������{(di��o)�߹����\(y��n)�������S��(r��n)�ĹP�£��عP�͵�ī�ą���׃����������(qi��ng)��(ji��)����ɵ����S���γ��˅^(q��)�e�����˵Ī�(d��)�ؕ��L(f��ng)��

�F(xi��n)����L(f��ng)���zƷ�У�(1)����Ȫ����һ�����m��(n��i)�d����(2)�����w����Ԋ(sh��)����һ������ľ���g(sh��)�^����(3)�����L(f��ng)������һ�����m��(n��i)�d����(4)�����C���u̖(h��o)뷕���һ�����|����(gu��)�������^����(5)���������e��Ԋ(sh��)��һ����ǰ������(hu��)�أ�(6)�������ļ����ġ�һ�������g���g(sh��)�^����(7)�������ļ����ġ�һ���������o(j��)������Ď�(k��)����

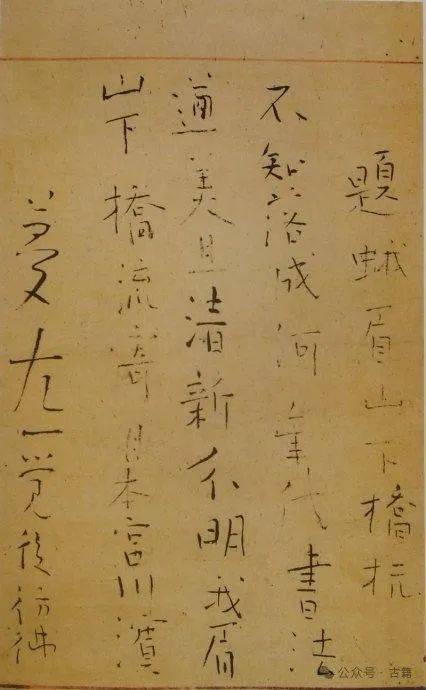

��ԭ������Ԋ(sh��)�Ѽ���

�@���ձ��F(xi��n)����ŵ�Ԋ(sh��)�Ѽ����ձ��Ѽ��ĕ�ʽ���Ї�(gu��)�ă�(c��)�(y��)�������Ԋ(sh��)����Ԋ(sh��)��(hu��)����(hu��)�Ќ���ԁԊ(sh��)�����ڶ̃�(c��)����S�ϣ����^���Ѽ���Ҳ�S���в��������@һ���Õr(sh��)��ĺ������@ƪԊ(sh��)�Ѽ����������������ҽ���(qu��n)�ٌ�����������֪�����r(sh��)�g���ڿ�������(966)���������Ͷ���(969)ʮ��֮�g����(j��)���ձ��o(j��)�ԡ����Ͷ�������ʮ���lӛ�d����̫���������������xһ�^����ˮ�����������ƪ��һ������،�������ĺ����ͬ�x��ˮ����ϣ���(y��ng)��һ������Ԋ(sh��)���(hu��)���������������游��ԭ��(sh��)ه��Ԋ(sh��)��(hu��)�ϝhԊ(sh��)�ͺ���������x�������x���˝hԊ(sh��)���ɴ˿��Ԕඨ�˾���������ʮ���q�r(sh��)���ض��Ĉ�(ch��ng)����������Ʒ��ͨ���������(d��ng)���P�����������gҲ�ɸQ���W(xu��)��(x��)���L(f��ng)�ĺ��E��

��ԭ�������^�q����

���^�q�������J(r��n)����������ʮ��q�r(sh��)�ĹP�E���L(zh��ng)������(996)������������������̫��̫��m��(qu��n)������������¶�ʮ���ռ��α��������������������ٶȚw߀����֮�����Ʒ�����h�ùP���A��(r��n)�ل�����īɫ��ɝ�O�M׃�����ʶ���������(qi��ng)�˹�(ji��)�����S�����ɸ���

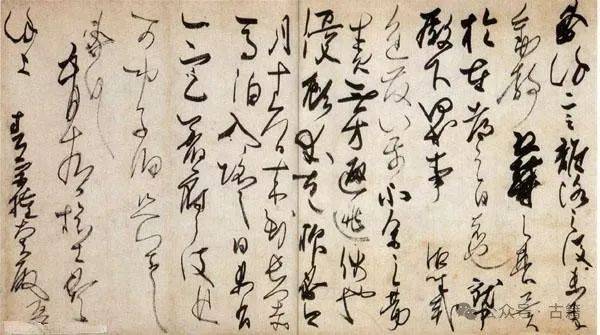

��ԭ�������x�����������v���� (991)��������ī����30��6x 62��4cm���|����������ɽ�o(j��)���^�ء�

���x�����������ĕ�������ʵ�һƪ�������ŕr(sh��)����ʮ�˚q�����v����(991)���¶�ʮ��������������������״�ʽ��֮��Ȼ���ڸ��ε�;���������L(zh��ng)�T��(gu��)���g��(��ɽ�ڽ����P(gu��n)��)���������R��ǰ��ӛ����z������ԭ��¡�¾������f�ˡ��@�Ƿdz�ʧ�B(t��i)��������ֻ������;�м��Žo��¡�ď��ֵܴ��m��(qu��n)����\(ch��ng)���ԙzӑ�Լ���ʧ���@����Ʒ���������c׃�����P��(sh��)�ۄŴ�đ�������R�пգ��v�M�������������c��ɸПo(w��)���õ��M��İl(f��)�]��

��ԭ������944-998�������ձ�����ʷ�����^ƽ�����ڵġ����P��֮����ԭ����(944-998)�cСҰ���L(f��ng)����ԭ�г�һ�Q�顰���E����СҰ���L(f��ng)�_��(chu��ng)�ĺ͘ӕ��L(f��ng)���ֱ������^�����l(f��)�P(y��ng)���ʹ�ݕ��ľ��l��ϴ���(r��n)�Ҹ��Џ������H�Ƽ����ǘ��B�d�νz�ĹP���������g���@�ø�������(d��ng)��׃��Ī�y(c��)��

�����ĸ��H������������λ������ٌ���ĸ�H������λ�m��(n��i)����ԭԪ��֮Ů�������Ěq�r(sh��)�����ĸ��H����ʮ���q֮Ӣ���������˺���ȫ���游��(sh��)ه���B(y��ng)����(sh��)ه�����z��̫���������������游��ԭ��ƽ���P(gu��n)��̫�������ɴ˿�Ҋ���������L(zh��ng)��һ��(g��)�Tͥ�@�յ��F���֮ͥ�������������游��(sh��)ه��(qi��ng)�����ı��o(h��)������λ�x��������������(960)��(d��ng)��ʮ�ߚq�r(sh��)���ν��l(w��i)���O(ji��n)֮����(y��ng)��Ԫ��(961)���¶�ʮ������ʮ�˚q����������ʮ�˚q�ă�(n��i)�ؙ�(qu��n)�^СҰ���L(f��ng)�����ܕ��ҳ������������������ͬ����(n��i)�ĵ�����T�~�]���}�����@֮�ڵ��L(f��ng)���Ǖ������������һ�εĉ��e���������������s�����ĕ�����¶�^�ǵĵ�һ����������Ԫ�����v���g��������������λ���h�����䡣������ʮ��q�r(sh��)���游��(sh��)ه�oȥ̫����֮�������ϱ����@һ���쪚(d��)�����s�o(w��)�ɷ�����Ī�����Ĵ������������ܕ���֮ʢ����u(y��)����������Ԫ��(968)������λ����������M(j��n)������������֮�������쵓Ԫ�꣬��������Ψһ�ď�(qi��ng)������֧���ߔz����(sh��)ه�o�������^�˕r(sh��)�������Ѵ_�����ܕ��ҵĵ�λ��ؑԪ���������λ����������ʮ��q�r(sh��)���΅��h����ϯ�ڹ���֮�g���^�����v��ٝ����������(qu��n)�����������L(zh��ng)���������ص������^����(984)���������λ���������(990)������䣬���v����(991)�����δ��״����ּ��λʺ�m��(qu��n)����������M(j��n)����λ���L(zh��ng)������(998)��ʮ��q�r(sh��)���������������ó���

�F(xi��n)���������zī�У�(1)��Ԋ(sh��)�Ѽ���һ�����㴨�h����ί�T��(hu��)�أ�(2)����������һ�����m��(n��i)�d�أ�(3)��Ů܇����һ���������o(j��)������Ď�(k��)����(4)��ȥ������һ������(g��)�˲أ�(5)���x������һ����������ɽ�o(j��)���^����(6)���^�q����һ������(g��)�˲���(7)������ຆ(ji��n)��һ�(y��)���(y��ng)���Ď�(k��)����

�����P(gu��n)���L(zh��ng)(966-1027)�����ġ����R��һ������Ҫ��(n��i)��������ԭ�ϼ���Ęs�Aʷ�����ĵĚvʷ���������Ќ�(du��)�������u(p��ng)�r(ji��)���Ը�и�����Ⱦ�� ��������С������ˡ��ľb̖(h��o)���Į�(d��ng)�r(sh��)�Ĺ�����ӛ����(sh��)䛁������@Ҳ�Ǖr(sh��)�ˌ�(du��)�����ձ��u(p��ng)�r(ji��)��������҂�?c��)����ĕ����Ў������Կ��������?z��)����Ǹ���x�����������ȾƳ�ƺ����������������`���S��Ҫ�������Ծ��Ѻ�����Ҫ��һ���zӑ������һ��(g��)����˼�h���������^���Һ����@Щ�^ʧ����t�҂����վͺ��y�I(l��ng)�Ե���˾��ʵĕ�������

��ԭ�гɡ�����Ԋ(sh��)����

������Ԋ(sh��)�������гɕ����Ĵ�������������������Ԋ(sh��)�˰���(772-846)�İ���Ԋ(sh��)���˕r(sh��)�г��IJ��ߚq�����@ƪ�Е��п����w��������R��(x��)����֮����������������������(du��)СҰ���L(f��ng)���_��(chu��ng)�ĺ͘ӕ��L(f��ng)�����c�A�����P���ľ�̎�ƺ����_(d��)��(j��ng)ĩ�������������Σ���(y��u)�������ĕ��L(f��ng)�����ɸQ���гɜغͷ�(w��n)�����Ը����҂����гɵ���ӛ����(qu��n)ӛ���L(zh��ng)������(1003)ʮһ�¶�ʮ���յ�ӛ���п���֪���������ĉ�(m��ng)���cСҰ���L(f��ng)�������õ�������Ă��ڣ��ɴ���¶������(du��)���L(f��ng)�o(w��)���㽵�������

��ԭ�гɡ��������С�

�@���гɕ�����СҰ��(Ұ���802-852)����ԭ����(��ة����845-903)���o(j��)�L(zh��ng)����(�o(j��)�{����85l-912)����Ԋ(sh��)��Ĕຆ(ji��n)���@��λԊ(sh��)�˵IJ��ܱ��ܕr(sh��)�˾������@���ຆ(ji��n)����ڡ������Ĵ⡷һ���С��˕��ľ����ߞ���ԭ�������ɕ���������ƶ����L(zh��ng)�v(1037-1040)������(1044-1046)���g�������г�ȥ����(1027)�ž��ɵ����ɴ˿�Ҋ�г��Ǹ���(j��)����Ԋ(sh��)��������������L(f��ng)����cǰ��İ���Ԋ(sh��)����ͬ���P������֔(j��n)��(y��n)���t������ĕ��L(f��ng)����(g��u)�����гɕ��������|(zh��)��

��ԭ�гɣ�972-1027������ԭ�г��Ǯ�(d��ng)�r(sh��)���ҽ��l(w��i)�ٌ��xТ֮���������ǔz����ԭ�������г�Ҳ�ǔz������ԭ�ϼ����һ�T������(924-972)����z��̫������һλ���Ռm͢��(qu��n)���Č�(sh��)����������Ȼ���z���������гɳ�������������������������硣�����г����q�ĕr(sh��)�������ĸ��H�xТҲ���o�ţ��r(sh��)�겻�^��ʮһ�q���г�ֻ�ܿ������游Դ������B(y��ng)���г����ڱ�����҈@լۡ�L(zh��ng)����˵������顰���E���е�һ�T�����ĕ������Q֮�顯��(qu��n)�E�����гɳ�������������ʮ�Śq�ą��h�����β����^֮�����턂���x�����������������L(f��ng)��ȥ���������Ķ��гɺ͵��L(f��ng)��λ�K���o(w��)�����R(sh��)�����^����(984)������λ�£��г��ɴ�̤������;������Ԫ��(985)�гɘ��������̏ġ��L(zh��ng)��Ԫ��(995)��Դ���t(960-1027)�����e���x��������^�����������^�����ǰ�أ����δ�͙�(qu��n)��֮���L(zh��ng)������(1001)���귽��ʮ�q���гɾ��ѽ�(j��ng)���煢�hҪ�����m������r(sh��)��(j��ng)�v�^�游���H���^��ȥ�@һ��ͥ�еı��������г����ڱ���ı��o(h��)�³��L(zh��ng)�����������ں���Ը�͌���������ʹ�����������E�е��������⡪�����L(f��ng)������������\(y��n)ͨ�_(d��)�ö�������������(1009)���(qu��n)�м{������������(1019)��̫�י�(qu��n)����������߫���(qu��n)��{�����f(w��n)������(1027)ʮ����������������ʮ���q��

�гɵĕ������(d��ng)���ɸ���(j��)������ӛ����(qu��n)ӛ��(�������v�������������)���M(j��n)�п��졣�L(zh��ng)������(1001)��������ʮ�Śq���гɞ��(n��i)������T�T�]���}�������P(gu��n)�����������(d��ng)�����ӛ����L(zh��ng)�������������}�~�½�����巵��������T�����A�T��ʮ�����}�������£��������(1005)�]���}���������������T�������µ����T����Ұ�m�Ĵ�W(xu��)張�������Ԫ��(1017)�}���d���µ����A��Ժ(�F(xi��n)��|����(gu��)�������^)�ȵȣ�����ö�e��������߀���˴����ķ��¹��B(y��ng)Ը�������L(f��ng)ɫ���ȡ�

�F(xi��n)����zī�У�(1��������Ԋ(sh��)����һ�����|����(gu��)�������^����(2)���������С�һ���������²���(3)�����һ������(g��)�˲���(4����ꐶ����İ���һ������(g��)�˲���(5)��Ԋ(sh��)�塷ʮ�(y��)����(g��)�˲���(6)�����϶�Ժ������Ԋ(sh��)����һ������ľ���g(sh��)�^�����������г�߀������֮�ߠ��R������Ԋ(sh��)�Ѽ����������˾��ʡ���������Т��(j��ng)�����ӂ��������Լ��ݼ����L(f��ng)��ĺ͝h��ԁ����ɫ�������е��T����ʽ�ĕ�����

�Ă��������гɵ�ī�E�п��Կ���������L(f��ng)����ϴ�������⼰�к�֮�����c(di��n)���։�̎�@�ø��г䌍(sh��)������(n��i)��������w��(x��)̎�P�¾����������{(di��o)�߹��������Q֮�顰��(qu��n)�E���������f���͘ӕ��L(f��ng)��СҰ���L(f��ng)ʼҊ��ѿ����(j��ng)�����M(j��n)һ���õ�������гɲ�������ɡ���(d��ng)Ȼ�����M(j��n)�͘ӻ����L(f��ng)����(y��ng)�H�H�w�������E��Ҳ���@��(g��)�r(sh��)����Ҫ��ʹȻ���������F�匏�����R(sh��)�ļ����w�F(xi��n)���г�����ɵĺ͘ӕ��L(f��ng)�����������ӌO���^�����@һ�҂��ĕ��L(f��ng)���Q֮�顰������������һֱ���m(x��)����r(sh��)�����������¡����Q���Ɂ�������?y��n)��гɵ��游�������Լҵ��҈A�e���ķQ�����������M(j��n)��砂}(c��ng)�r(sh��)��֮�����ڰ˴��ӌO����(1179-1251)��������l(f��)�P(y��ng)���ƽ��ĩ�ڣ��ġ��������������x��������ԭ��ͨ(1097-1164)���顰�����������Ĵ���������S�ڕ�����֮���ֽ�(j��ng)�^���ČO������(j��ng)(1169��1206)���顰�O����������չ�_����������Ҋ���(1265-1317)�ĕ���Ҳ�^���˵��L(f��ng)���гɵ����������u(y��)��v�����������һָ���ܕ���������������A�H��(1298-1356)����ҌW(xu��)��(chu��ng)�������A��������Q�����iԺ��������砂}(c��ng)�r(sh��)������r(sh��)��������l(f��)չ���������������������A�����ֳ��^���iԺ�ĸ��T�ɣ��������r(sh��)���ɞ�Ļ���ٷ����w�������������������˷N�N���������f�Ǐ��гɵĕ��L(f��ng)�������������������E����(chu��ng)���͘ӕ��L(f��ng)�������ɛ]�������Ժ�ļ���������չ�_�춨�˻��A(ch��)���γ����c�Ї�(gu��)�ġ��Ƙӡ���������(du��)���ġ��͘ӡ����L(f��ng)��

������x������

��ƽ�����P���c���ձ����E��

һ���ձ����Ļ�ʷ��ͬ�r(sh��)Ҳ��һ������Ļ�������ʷ���ձ�����ʷ���ӛ�d���ձ����Ї�(gu��)�����W(xu��)��(x��)�������^����

�e��ƽ���r(sh��)�����@��һ��(g��)���φ��£��^���_���ĕr(sh��)�������ձ�����ʷ�ϵ��S���������@��(g��)�r(sh��)��������ӿ�F(xi��n)��ƽ�����P�����պ����϶���������݄�(sh��)�������ֳ��F(xi��n)���ձ����E����СҰ���P����ԭ��������ԭ�гɣ������d���˼����������Ķ��γ����ձ���(d��)�صġ��͘ӡ��������c��ꑷQ֮�顰�Ƙӡ��ĕ����γ����p�匦(du��)�ŵăɴ�ꇠI(y��ng)��

��Փ���ձ�ƽ���r(sh��)�����P�c���E֮ǰ������-�º�(ji��n)Ҫ�Ěvʷ���������֪���ձ��Ļ��c����Ļ�����|����sʼ�ڹ�Ԫl���o(j��)���ձ���������(1784)�ھ���־�R�u�l(f��)�F(xi��n)�ġ��hίū��(gu��)������ӡ�����c����h�����У����������Ԫ����(57)��ū��(gu��)��ؕ���R����������n��ӡ�R����ӛ�d���Ǻ������hίū��(gu��)������ӡ�����Ǻ�h������n�o��ū��(gu��)֮ӡ����Ҳ���J(r��n)���ǝh�ւ����ձ�֮ʼ���˺�������(gu��)κ���۾�������(239)����֮а�R�_(t��i)Ů��������Dz����y���ס�����ţ���ȵ�κ�����(y��ng)��I(xi��n)ؕƷ��κ���ی�(du��)��������S���t�Ɒ�����顰�Hκ���������n�Խ�ӡ�ϾR���ɴ˿�Ҋ���ձ���������?x��)r�ڱ���|���Ї�(gu��)�hκ�r(sh��)����ʢ���Ļ�ˇ�g(sh��)���l���Ľ��������������x�ķN����Ҳ�������ձ����������^�����҂��������ᦳ��ϵĮ�����������ﴬɽ��Ĺ�����Ĵ��ϵ��yǶ��ġ���¡��ˎ����������Լ����Θ�౮�ǷN�c�����r(sh��)�����L(f��ng)��·�ĺ��ص����ֵ��ձ��Ŵ�ˇ�g(sh��)���z�����������ҵ��ձ�ʹ�Ýh��ӛ䛚vʷ�Ĵ_�C����3���o(j��)��4���o(j��)��һ������r(sh��)�g�����ձ����������F���ӵ����_ʼ���Ї�(gu��)���r������W(xu��)��(x��)�h������(j��)���ձ����o(j��)����ʮӛ�d����(y��ng)�����ʮ����(284)��ֱ��ٝ�(j��)�|���������˵������ӏ�֮�W(xu��)����ֱ��e�������������ʲ�ʿ�����M(j��n)��Փ�Z(y��)��ʮ������ǧ���ġ�һ�����@�f���h�����h�����h�Ļ������ձ��Ŵ��Ļ���ռ����Ҫ�ĵ�λ��

�w�B�r(sh��)����ʥ��̫��(574��622)�����ġ����A�x�衷�ݸ������ձ�����ʷ��������zī��Ʒ��ʥ��̫�ӺV�ŷ������������ձ��������l(f��)�P(y��ng)�����������֮���������A�x�衷�c��������(j��ng)�x�衷�����SĦ��(j��ng)�x�衷��̫�ӵ���Ҫ�������v������(du��)��̽�(j��ng)��Ī�(d��)��������ʥ��̫���ƶ��ġ�ʮ�ߗl�������еĵڶ��l����Ҏ(gu��)��Ҫ���V�������������������𡢷���ɮҲ������ʩ�����g��������ȫ��(gu��)�ս��������÷��ؽ�(j��ng)����߀��DzСҰ��������Dz��ʹ��(d��n)��(d��ng)���������Ļ�����Ҫʹ����

�����r(sh��)����ʥ�����(70l��756)��λ25���g���c�����ʺ�һ��Ҳ�����ᳫ�������ȫ��(gu��)�����(gu��)��������(gu��)�����������������|���¹���R���Ƿ𣬽y(t��ng)ݠ��(gu��)�������ֽ���ͷ��A�����y(t��ng)ݠ��(gu��)���������@λ�f(w��n)��֮����Ҳ��һλ��ɫ���ƕ��������������r(sh��)������ˮƽ�����P���t��(j��ng)����������ʵ����P����һ����������(j��ng)���ǷN�����w��(x��)���c(di��n)���ΑB(t��i)�͇�(y��n)֔(j��n)?sh��)ĕ�����ʽ����������ۜ��ĹP����֮���������g�H�б�����ʼƽ�������z�L(f��ng)��Ҳ�еČW(xu��)���J(r��n)�����c�ձ�����Ժ���صġ����ַ��A��(j��ng)������֮ͨ̎�������ʺ�(701��760)��(du��)����֮������Փ�������Ҍ�(sh��)���Rġ������dz��Ԍ�(du��)����֮�t�����L(f��ng)�c�˸���p�س����ʥ������c�����ʺ�z���������r(sh��)����ͨ�^Dz��ʹ���ձ��c������֮�g�Ľ������l(f��)�l������(qi��ng)������лֺ��ȵ��ƴ����(hu��)����(du��)�������Ļ��Ľ�����Ҳ���F(xi��n)���߶ȵ����������_�����Լ���Ԫ�������c(di��n)����̫�ڵ�ؑ�^֮�κ����ڵ��_Ԫ֮�Εr(sh��)�����ƴ��Ļ��ĠN���x�����Լ���̫�ڿ����܊�������H�Ԟ顶�x������������֮��������ϧ�ؽ������z����������ُ(g��u)������֮�P�E���J���Rġ���n�c��͢�����E�����ѳɞ�ʷ�W(xu��)�ҵ���Մ���^̫��֮����Ҳ����Ȥ�����t������f(w��n)�qͨ�����(697)�������ӌO�����c����Ҳص����Ϛv�����E�M(j��n)�Ͻo��͢��

����֮�����J�ℓ(chu��ng)�µľ���ϴ�M�˝hκ�Ŀ�����Ó�s��ǰ����Ѩ���_��(chu��ng)���вݕ�������ò���ԍ��µ��ˑB(t��i)ӭ�����҇�(gu��)����ˇ�g(sh��)���¼o(j��)Ԫ��

����֮�ĕ����ɞ����֮��ģ������L(f��ng)Ҳ�L(f��ng)�ҷ�ɣ֮��(gu��)���S��Dz��ʹ�l���������ƴ��������ƶ�Ҳ���e�O�����뵽�ձ����Ї�(gu��)��������郞(y��u)�����Ʒ�������R(sh��)���x�鹩�ձ��F���A�ӌW(xu��)��(x��)���b�p���ձ���ƽ�ٌ�����(756)���¶�ʮ�գ�ʥ������������������������¶�ʮһ���������ʺ�̫������z��Ʒ�I(xi��n)�{�o�|���µıR���Ƿ�������ڤ������(gu��)̩���@Щ�I(xi��n)�{Ʒ����Ŀ���������С��|���«I(xi��n)������}�{������(gu��)�ҫI(xi��n)�����������֮һ���ڡ���(gu��)�ҫI(xi��n)�����߅����䛵īI(xi��n)��Ʒ�У������ʺ�����ġ�����Փ���͡��ż������s��Ҫ�ԡ���һ��������֮������ʮ�����ĕ���Ѻ��489�w��������t�����@���S�Ǟ�mͥ���õ��R������(j��)�f�F(xi��n)��ġ��ʁy����(�ձ��m��(n��i)�d��)��������������(�ձ�ǰ������(hu��)��)�����ܾ����϶���ʕr(sh��)�������|�������}(c��ng)Ժ��ʮ���еĔຆ(ji��n)(Ҳ���p�^��ī��)�����⣬����ƽ���ֶ���(758)����һ�ա��|���«I(xi��n)�����߅��ӛ�й����ʺ������ȵ��z��Ʒ���z©�����٫I(xi��n)�o�R���Ƿ�һ�¡��r�G�ı��鼈�b�������S��G����������Ѻ�С�������t����(n��i)ӡʮ���w���}�{���𣺡���С�����E����һ��������(j��)���ƴ���ϖ|�������d���@���b����Ж|���ձ��r(sh��)�����ġ��b��(688��763)�ǹŴ������Ļ�����ʷ�ϵĽܳ������������ձ���P(y��ng)�����������ɶ��h(yu��n)����������(j��ng)�v�������D�y�U(xi��n)�衣�z�����������_(d��)�ձ��r(sh��)���pĿʧ���������������d�����������º������ѻ�����ʥ����ʌ�(du��)�b��|�ɂ�����ϲο�o(w��)�����H���b�桰����������ߘs�u(y��)ɮλ���Ա���������M(j��n)���Ճɇ�(gu��)����֮�g�����x��������Խؕ�I(xi��n)��

ƽ���r(sh��)������(794��897)�����P���S�ڕ�����

���պ����϶���ʺ����݄�(sh��)�ϷQ�����P�������ںΕr(sh��)?�����ӛ�Ҋ��ؐԭ���ġ��͝h��˒��(�ӌ����꼴1678��)һ�����������ܕ����P���϶���������݄�(sh��)��ɮ�պ�������������ԭ����(1149��1175)�����ġ�ҹ�QͥӖ(x��n)�������ܕ�������һ�(xi��ng)��ӛ�У��뷨�����������L(f��ng)���������P�c���E�ijɆT������һ����Ȼ�����ڕ����m͢��(n��i)�����~����ʮ���T�~���ĹP�߅s�����P���ڃ�(n��i)��������������ȸ���ʼ��T���뷨��������Մ������������T��СҰ�������������������b���_(d��)���T�����݄�(sh��)���|���(y��ng)�������t�������T���϶���ʡ�

�ɴ˿�Ҋ�������P�����Ǯ�(d��ng)�r(sh��)����һָ�Ĵ�������ˡ������cƽ�����P���������P(gu��n)ϵ�қQ�����Ժ�ҕ���ڽ�������������

ƽ���r(sh��)����������ָ�����ʌ�ƽ����(894)������ԭ����Ľ��h��ͣ��Dz��ʹ�_ʼ������(y��ng)������(1086)���ϻ�ʩ��Ժ���ĕr(sh��)�ڞ�ֹ�Ĵ�s������r(sh��)�g���@���ձ���(gu��)�L(f��ng)�Ļ��d¡�ĕr(sh��)������(gu��)�L(f��ng)�Ļ��ķ��s���䌍(sh��)�����϶���ʵĺ��ʕr(sh��)�����ѽ�(j��ng)��Ҋ������

�϶�������ƶ��ĺ��ʸ�ʽ�������m��(y��ng)�ͷ����ձ���(gu��)��Ļ��A(ch��)����ͨ�^���ɽ��Ʋ����̎���ɵ��·�Ҏ(gu��)���·�Ҏ(gu��)���_(t��i)��Ӱ�һֱ���m(x��)�������������ʕr(sh��)�����Ĵ�����(du��)�Ї�(gu��)�ĵ����ƶ���ԭ��һζ��ģ�£���u��׃���m���ձ�����(gu��)��(gu��)�����Ҫ�ρ�����ͣ��Dz��ʹ��������һ�����Ǻ���Σ�U(xi��n)����(d��ng)�r(sh��)���F���ӵܲ�Ը�����o(w��)η�Ġ�������һ��������Dz��ʹʹ���ձ�����ؔ(c��i)��ؓ(f��)��(d��n)���ء��Ƴ���ʷ֮�y��(755��763)����ɵć�(gu��)��(sh��)˥��Ҳ����Ҫ��ԭ��֮һ����ϲ����(907)�ƵĜ��������ؼ������ձ�ȫ�P��(gu��)�L(f��ng)�����M(j��n)�����ձ���(j��ng)�^�L(zh��ng)�r(sh��)�ڌ�(du��)�Ї�(gu��)�Ļ��Ĕzȡ�����ʹ��������������B(y��ng)���Լ���������Ļ�������ȡ�ƴ��Ļ��Ļ��A(ch��)�����ČW(xu��)���L���������������Ȏ������I(l��ng)����ʬF(xi��n)�����L(f��ng)���ăA�����I(l��ng)�������^�Еx�Ƽ����P������ͬ�r(sh��)���_ʼ�������ձ���(d��)�صĕ���ˇ�g(sh��)��ƽ���r(sh��)���������ձ�����?x��)���ˇ�g(sh��)��СҰ���L(f��ng)����ԭ��������ԭ�г��ձ������E���ij��F(xi��n)����(bi��o)־���ձ����͘ӡ������M(j��n)���˶�ʢ�r(sh��)����

СҰ���L(f��ng)����ԭ��������ԭ�г����������ձ�ƽ���r(sh��)�����ڕ����Č�����������ձ������E��������������A�������Q֮�Ɂ���������Ҫ�ԡ��Q�պ�����ԭ�����СҰ���L(f��ng)�顰��ʥ�������A�H��(1298��1356)�����ġ���ľ�¡�һ���Ќ�Ұ�E�����E����(qu��n)�E�ϷQ�顰���t��(Ұ�E����ָСҰ���L(f��ng)�ĹP�E�����E������ԭ�����ĹP�E����(qu��n)�E��ָ��(qu��n)��{����ԭ�гɵĹP�E)����r(sh��)�������������l����(sh��)¡(1455��1537)������ӛ����(sh��)¡��ӛ����������ᵽ�����E�������Q����Ҋ���˕r(sh��)�ѽ�(j��ng)���˂������J(r��n)��

�����r(sh��)����ؐԭ��(1630��1714)���ġ��͝h��˒�����������e�����E�����֣����L(f��ng)��������ȸ���ϵەr(sh��)�����������A��Ժ�r(sh��)�ˣ��г�����{��������һ�lԺ�r(sh��)�ˡ����u���侎���ġ��͝h��ጕ����ֿ���(ji��)�ü�����������߅��Ҳ����،������������E�����L(f��ng)���г����������ɴ˿��Կ����ڽ����r(sh��)�������E�������Q�яV�������ˡ�

���EָСҰ���L(f��ng)����ԭ��������ԭ�г����ˡ�

СҰ���L(f��ng)��894��966�����������M(j��n)�͘ӻ��ĕ��ҡ��������Ĵ�������֪���ġ����L(f��ng)���������������928����35�q�r(sh��)���ڌm͢���L(f��ng)�����V��Ԋ(sh��)�����IJݸ�������L(f��ng)��������֮�L(f��ng)��ĕ��w�����ӈAζ����߀���С����w����Ԋ(sh��)��������ľ�ң�������Ȫ�����������

��ԭ������944��998���^���L(f��ng)֮���_��(chu��ng)��(d��)�Ծ����������z�����x������������47�q�r(sh��)���ţ��ڱ��������״��(zh��n)������;�мİl(f��)���m��(qu��n)̫����ԭ�\(ch��ng)�������L(f��ng)����(du��)���L(f��ng)֮�A�����ʬF(xi��n)���@���J�ǣ����Ђ�(g��)������25�q�r(sh��)�ĕ��E��Ԋ(sh��)�Ѽ���Ҳ��֪����

��ԭ�гɣ�972��1027�����u(y��)�鮔(d��ng)�r(sh��)���гɾ͵ĕ��������Ĵ_�йP�E��֪�У�47�q�r(sh��)�ġ�����Ԋ(sh��)�������|����(gu��)�������^���ͼs49�q�r(sh��)���������L(f��ng)ƽ��(w��n)�A��(r��n)�����{(di��o)�ܸߡ����L(f��ng)�ĕ����m�����R(sh��)��׃����֮���L(f��ng)����ʧ֮��Ӳ�������ĕ����m��(g��)������ʧ֮�������гɵĕ����г���ĺ��L(f��ng)�����\(y��n)�P��܉�Eƽ��(w��n)�������Ϻ��^�ߵ����������E֮�У��г������Ƴ������Ҳ�ڴˡ� ��������

�ձ��Ŵ�������������ˇ�g(sh��)

�ձ��ĕ����Q������һ�_ʼ�Ǐ��Ї�(gu��)��������(j��)���ձ����o(j��)��ӛ�d����(y��ng)�����58�������r�ٝ�(j��)��(gu��)ʹ�����M(j��n)�Փ�Z(y��)��ʮ������ǧ���ġ�һ�����ǝh�ւ����ձ�֮ʼ����������ƶ��������Ɇ����ʾ��w��ݲ�Ԕ��������������ĕr(sh��)�������c�Ї�(gu��)�Ľ����������@֪���h�֡����ʵā�����������ϵ�y(t��ng)�ĝh�ֺ͝h�ĵĵ伮������njW(xu��)�h�ĵ������_ʼ�������ֱ�������ʵ��ӌO���պ�ͬ�����ձ���������|���IJ�ס�ڴ�͡��Ӄ�(n��i)֮�����μ��������{���������ƹ���ʳ������ձ��c�峯�����˰���S����W(xu��)������W(xu��)ɮ�Ěw��(gu��)���������Ї�(gu��)������

�ձ����ֳ��������֮������(du��)�ձ��ĕ������˺ܴ�Ӱ푡������ڵļ��������r(sh��)�_ʼ�����Լ�����ɫ,�҂����ձ��������˂�(g��)�r(sh��)���M(j��n)�н�B��ϣ�������ͨ�^�ˌ�(du��)�ձ������Ђ�(g��)�������˽⡣

�w�B�r(sh��)������

��(j��)���ձ����o(j��)��ӛ�d����(y��ng)�����58�������r�ٝ�(j��)��(gu��)ʹ�����M(j��n)�Փ�Z(y��)��ʮ������ǧ���ġ�һ�����ǝh�ւ����ձ�֮ʼ����������ƶ��������Ɇ����ʾ��w��ݲ�Ԕ����������������ĕr(sh��)�������c�Ї�(gu��)�Ľ����������@֪���h�������ʵā�����������ϵ�y(t��ng)�ĝh�ֺ͝h�ĵĵ伮������njW(xu��)�h�ĵ������_ʼ�������ֱ�������ʵ��ӌO���պ�ͬ�����ձ���������|���IJ�ס�ڴ�����Ӄ�(n��i)֮�����μ��ߡ����{���������ƹ���ʳ������ձ��c�峯�����˰���S����W(xu��)������W(xu��)ɮ�Ěw��(gu��)���������Ї�(gu��)�������������ٝ�(j��)ϵ�ĕ����ƺ�������(g��)�w�B�r(sh��)��һֱ��������

��(d��ng)�r(sh��)�ĕ�����Ҫ�Ќ���(j��ng)���������Ĺ־�����ĵ������zƷ�O�١����ȑ�(y��ng)�ᵽ���ǣ�ʥ��̫��עጡ����A��(j��ng)�����ԹP�ݸ屾�����A�x�衷�ľ�������s����615������(d��ng)�r(sh��)̫��42�q���п������������w���\(y��n)�P���٣����w�A�D(zhu��n)�p�����mģ���������L(f��ng)��������һ�N���廯�L(f��ng)����

������з�¡�½�����������ⱳ㑣�628�������(y��n)�����������w�����Ԏ��ձ�ζ����¡�½������������ⱳ�Ͽ̵���������L(f��ng)��քţ��c��κ�r(sh��)���Č���(j��ng)�w������������о�������Ժ���µ����Θ�౮����ӛ���646��Ԫ�d��ɮ����������ұ��Ľ�(j��ng)�^������ؕ��L(f��ng)���Q�ձ������еĽ�����

��(d��ng)�r(sh��)�ĕ�������Ҫģ���Ї�(gu��)�������w�����ڲ������⣬�ʎ���һ�N����(d��ng)�����廯�����ā��f�����γ�һ�����L(f��ng)��߀�DZ��^�b�h(yu��n)�ġ�

�ձ���ɮ���������x

�����r(sh��)������

�����r(sh��)������ˇ�g(sh��)Ҳ�������Ļ���Ӱ���ȡ���w�S�l(f��)չ������Dz��ʹ����W(xu��)�������Ƴ����E���ƴ����L(f��ng)�V���������|�x����֮���L(f��ng)�����������@һ�r(sh��)���ĕ��E�ă�(n��i)���Ͽɷ�����£�

������ġ�Ĺ־���Ԋ(sh��)����������(j��ng)�����e���c��(d��ng)�r(sh��)�ķ�����������(y��ng)���T�����O(sh��)���ˌ���(j��ng)�������������P��ī���M(j��n)�д�Ҏ(gu��)ģ�Č���(j��ng)���(d��ng)����(d��ng)�r(sh��)�ĕ����������ڌ���(j��ng)�I(y��)���dʢ���l(f��)չ��������

����ǰ���ձ��Č���(j��ng)ʼ���w�B�r(sh��)������(j��)ӛ�d��673�괨ԭ���ѽ�(j��ng)�_ʼ����(j��ng)���F(xi��n)������14�꣨686���Ӄ�(n��i)��(gu��)־�F�u(p��ng)�����Ĺ��ƣ���(n��i)֪�R(sh��)�Y(ji��)����(j��ng)������������(ch��ng)���_�Ὓ(j��ng)�������ձ�����ļo(j��)�꽛(j��ng)������(j��ng)���w�O�鼚(x��)�ſ��������к�������(j��ng)��δҊ�Ĺ��L(f��ng)�����ձ�����(j��ng)�д�Ů��ʡ��@�N���w�����Ƴ����ҚW�(y��ng)ͨ�L(f��ng)�������Q����r(sh��)�ڵČ���(j��ng)�w���ڵ�������ˇ���g(sh��)�(xi��ng)Ŀ���������L(zh��ng)�����~�巨�A�f���D����ͬ����Ʒ������߅��ĵĕ��w�@ʾ���c���O��������L(f��ng)����

���˷�����������ڽ�ʯ����߀�д�����Ĺ־����^��������Ĺ־����668������֪�С�СҰë��Ĺ־����677����������������δ��ă�Ĺ־��707�������µ��ڄ�ĸĹ־����708������������������uĹ־����710����������ʯ�̱��Ğ���횇�(gu��)�챮��700�������������711���������c����(j��ng)�w�ஐ�����w������Ȼ�������������Ї�(gu��)���L(f��ng)�ϼ���������Ȥ��ֵ��ע�⡣

����ʢ������ʥ����������dʢ��̵��������@һ�r(sh��)�ڵČ���(j��ng)�I(y��)�_(d��)����ʢ�������EҊ�ڡ��������(j��ng)����712�����M(j��n)����ƽ�r(sh��)�ں����l���������矟���ĸ��N��(j��ng)�����˷��A��(j��ng)���������(j��ng)���A��(y��n)��(j��ng)���������(j��ng)�⣬߀��ʥ����ʽ�Ըһ�н�(j��ng)��734���������ʺ�l(f��)Ըһ�н�(j��ng)��740��743����Т�t�����Ըһ�н�(j��ng)��768�������@Щ��(sh��)������Č���(j��ng)��һ���������������ɹ���ӑ��(d��ng)�r(sh��)�ĕ��w����Щ�r(sh��)��ĕ��w߀��������ǰ�ڵ��J�ŹP�����Ժ���F(xi��n)�����ŵ�ʢ�Ƙ�ʽ����������^��ƽ�r(sh��)�ڵČ���(j��ng)�w���@һ�r(sh��)�ڵČ���(j��ng)������߀������Ժ��������(gu��)�������^���ϼ����ֽ������(j��ng)���t��(j��ng)����

���}(c��ng)Ժ����ġ�ʥ�����Ԭ���s�������������ʺ�P����Փ�������ż������s��Ҫ�ԡ�����������Ԋ(sh��)����������ġ������֮���ƴ�ġ���������P���c����(j��ng)�wͨȻ��ͬ���������������ʺ�P����Փ����Ů������Ҋ�ď�(qi��ng)�ŹP��(sh��)���@ʾ����(d��ng)�r(sh��)һ�����L(f��ng)�����}(c��ng)Ժ�������Bë�����L(f��ng)�͡��|���������Ҳ������ɫ�������ĕ��L(f��ng)�c����Ԋ(sh��)������ͬ��������ʽ�����ɕ�����

�����Ľ�ʯ���У���ԭ���������ķ���㑣�715����ˎ����������¶�P�IJ�㑣�730����ˎ���·���ʯ�豮��С���ﰲ�f(w��n)��Ĺ־��729����ɮ�л�Ĺ־��749����Ƭ��ʯ������Ĺ־��762�����e�Ƿ���ʯ�豮�����H�ڕ���ʷ�����������ձ��ČW(xu��)ʷ��Ҳ�����Fʷ�σr(ji��)ֵ��

��ˮƽ�Ͽ��������r(sh��)���ĕ�����(d��ng)��Ԋ(sh��)������郞(y��u)�㣬����(j��ng)��֮����ʯ���ٴ�֮��

ƽ��ǰ�ڕ���

ƽ��ǰ���mȻ�������r(sh��)��ͨ�^����(j��ng)�������Ƴ���(y��n)���ĕ��L(f��ng)����ֻ���M(j��n)��ƽ���r(sh��)�����@Щ���L(f��ng)������B���M(j��n)�����F(xi��n)�W(xu��)�Ƴ��T��ҕ������Գ�һ�ҵ��ˡ��������������^�����P���պ��������������݄�(sh��)���պ����݄�(sh��)���ƺ�߀�Y���Ї�(gu��)��

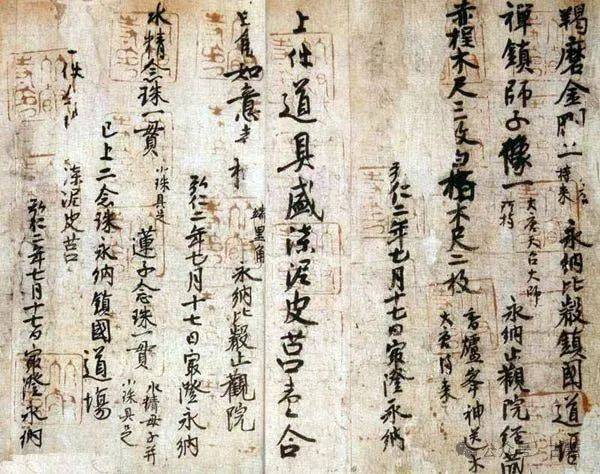

�պ��Ĵ������zƷ�У����o��εġ��L(f��ng)��������������o(h��)��(gu��)�£������@��ָ�w������������£���������������(j��ng)���}����������(gu��)�������^�أ�������L(f��ng)�W(xu��)����֮����Ó̥�Q�Ƕ��к��L(f��ng)֮�����������z�С��ⶨ��뺡������Ӛv�£������������ס������(y��ng)���Ď�(k��)�����W(xu��)�պ�������һ�����е���֮�������݄�(sh��)�]�����¿ɿ�����Ʒ�������݄�(sh��)�P�����������(n��i)�H��Ը�ġ����m��(n��i)�d��Ҳ������֮�L(f��ng)�������P���ϸ��Ђ�(g��)�������������P�����ձ��ƏV����֮���Ƴ����L(f��ng)��һ������M(j��n)�˝h�֕����ķ��s��һ�������������ĩ����ѿ�ļ�������һ�r(sh��)�g�����E��

������Ҫ��������������������o�պ��ġ���������������(gu��)�������^�����DZ����������˸�Ľ�����

���P֮�����ձ�������ƽ������������黯��

ƽ�����ڕ���

ƽ�����ڴ_���˺͘ӕ��L(f��ng)����׃����ǰ�H�H���Ї�(gu��)���L(f��ng)�Ěvʷ�����F(xi��n)���h(yu��n)���鷨���䷶������������Ʒ���ڝh�����������u(y��)�顰���E���ĕ���̽���͘ӻ�֮·���ڼ������������F(xi��n)�B�d�����ļ������L(f��ng)�����EָСҰ���L(f��ng)����ԭ��������ԭ�г�������

СҰ���L(f��ng)��894��966�����������M(j��n)�͘ӻ��ĕ������������Ĵ�������֪���ġ����L(f��ng)���������������928����35�q�r(sh��)���ڌm͢���L(f��ng)�����V��Ԋ(sh��)�����IJݸ�������L(f��ng)��������֮�L(f��ng)��ĕ��w�����ӈAζ����߀���С����w����Ԋ(sh��)��������ľ�ң�������Ȫ�����������

��ԭ������944��998���^���L(f��ng)֮���_��(chu��ng)��(d��)�Ծ����������z�����x������������47�q�r(sh��)�������ڱ��������״��(zh��n)������;�мİl(f��)���m��(qu��n)̫����ԭ�\(ch��ng)�š����L(f��ng)����(du��)���L(f��ng)֮�A�����ʬF(xi��n)���@���J�������Ђ�(g��)������25�q�r(sh��)�ĕ��E��Ԋ(sh��)�Ѽ���Ҳ��֪����

��ԭ�гɣ�972��1027�����u(y��)�鮔(d��ng)�r(sh��)���гɾ͵ĕ��������Ĵ_�йP�E��֪�У�47�q�r(sh��)�ġ�����Ԋ(sh��)�������|����(gu��)�������^���ͼs49�q�r(sh��)���š����L(f��ng)ƽ��(w��n)�A��(r��n)�����{(di��o)�ܸ������L(f��ng)�ĕ����m�����R(sh��)��׃����֮���L(f��ng)����ʧ֮��Ӳ�������ĕ����m��(g��)������ʧ֮�������гɵĕ����г���ĺ��L(f��ng)�����\(y��n)�P��܉�Eƽ��(w��n)�������Ϻ��^�ߵ����顣���E֮�����г������Ƴ������Ҳ�ڴˡ�

���E֮����ƽ��Ժ�P������ɫ���Ε���1053������(j��)�f�Ǯ�(d��ng)�r(sh��)����Դ�����ֹP��Ȼ�o(w��)�_�C�����c��ʽ���Č���(j��ng)���ֲ�ͬ���o(w��)�ɳ�����������֮����

��11���o(j��)ĩ�����Ⱥ���F(xi��n)�г�֮�O��ԭ������1030��1096��������֮�O��ԭ���ţ�1089��1151�������������J�ŕ��L(f��ng)����ʹ�@�N���L(f��ng)�ƏV��

�ձ���ɮ���������x

��ƽ�Ҽ{��(j��ng)��1164����Ҳ���F(xi��n)ͬ�ӵĕ��L(f��ng)������12���o(j��)���s����ԭ��ͨ��1097��1164���ĕ��L(f��ng)�������^֮�гɵĕ��L(f��ng)������ȡֱ���ĽY(ji��)�w���ӏ�(qi��ng)���\(y��n)����鼲��������ͨ��(chu��ng)ʼ�s����������12���o(j��)ĩ13���o(j��)���ĕ����I(l��ng)��ռ������λ��

�ȝh�������������͘ӻ������Ǽ����������ݼ������f(w��n)�~�����ĺ�(ji��n)�����ĝh�ֵIJ��w�Pӛ�w�ĺ�(ji��n)�w��Ó�f����u�����������һ��һ�ַ��x�����Ī�(d��)���w����10���o(j��)���t���B�m(x��)��(sh��)�֕������B�d�w���c�ϼ�֮������(du��)��(y��ng)�����������µĕ��L(f��ng)������ԭ���ң�1162��1241���Ҍ�(sh��)ģ���o(j��)؞֮���ġ�������ӛ���������w�ӽ������ƽ���������ԸQҊ�B�d�w�����ڕ��L(f��ng)����������ӛ�����ڳ�ƽ���꣨935����������������l(f��)չ�������Y�϶�������Ʒ��������������|����(gu��)�������^��ͨ�^�f(w��n)�~����ӛ�48�Ÿ�����ij�N�����f�nj��h���ɼ����������L(f��ng)����11���o(j��)���z���б��Q�顶��Ұ�С��ġ��Ž�輯���������Ǽ��������ĵ䷶��

����12���o(j��)���z�����࣬��������Ը�¡���ʮ���˼��������������Ĵ��^������Ʌ^(q��)�e20�˵ĹP�E���@ʾ����(d��ng)�r(sh��)�ļ����������(sh��)����Դ�����Z(y��)�L���������֕���Ҳ�Ǯ�(d��ng)�r(sh��)���z��֮һ������߀���������ڵĹŘӺ̈́�(chu��ng)����ӃɷN�L(f��ng)����12���o(j��)����������F(xi��n)���ڷ������ɵļ��������������{���L�������֕�������һ����

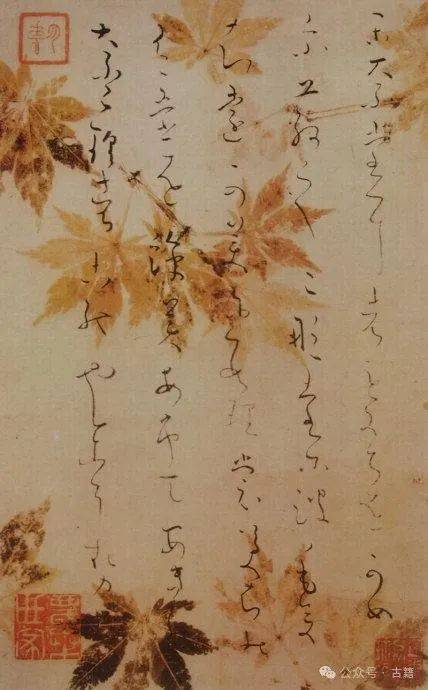

�S���������ֵİl(f��)չ���ϼ����b�Ҳ��M�ƱM�����е�ـ��ĸ��ˢ��ĸ���е�ϞȾ������Ը�¡���ʮ���˼��������ϼ��b����м������ɽ��y����(g��u)�ɵ���֦�y�����������߀����ʹɫ�����Ѷ���������?q��)�ɫ���دBƴ�N������ɲ�ͬ���b�Ч������ƽ�Ҽ{��(j��ng)�����ý��y���c��ɫ���m��(y��ng)����ʯ�G��ʯ�ࡢ��ɰ��ɫ���ӳ�ؕ���������������ȫ�c�ϼ��b��ڞ�һ�w����ƽ�Ҽ{��(j��ng)���o(w��)Փ�ڕ������ϼ������S�����^���}���϶��������⽳���_(d��)���b�ˇ�g(sh��)�ĘO�¡�

砂}(c��ng)�r(sh��)������

砂}(c��ng)�r(sh��)���������w�Ϸ֞�͘��c�ƘӃɴ����

�ں͘ӕ�������砂}(c��ng)������������ԭ��ͨ��(chu��ng)ʼ�ĕ��L(f��ng)���������������ԡ���Ұ�Ѽ������������Ұ�Ѽ����Dž��B�����ȥ��Ұ��ɽ����;���_���(hu��)���������Լ�ԁ��đѼ����F(xi��n)��1200���1201��ɶȺ��(hu��)�đѼ������а������B���������ɏ����ԭ��¡����ԭ�Ž�(j��ng)����ԭ���ҵȮ�(d��ng)�r(sh��)���˻����֮��Ļ������ĹP�E�������²����������ɡ���ʹ���Ђ�(g��)�ԵĶ��ҕ��L(f��ng)��������O��ʼ��ĺO����(j��ng)���L(f��ng)��Ҳ��Ó�������ɲ�������֓P(y��ng)�D���־����J�ź����ȵĕ��L(f��ng)���Գо�֮׃?y��u)��������E����(w��n)�صĕ��L(f��ng)֧���������(b��o)����(j��ng)֮����ԭ�̼ҡ�����֮�Ӟ�ҵĕ��������������ĸ��H�����@��(w��n)����͡������@�N�A����Ƿ�Ҋ��ʵĕ��������W(xu��)��(x��)��ԭ��Ұ����ԭ�гɣ����·�(y��n)����Ҋ��ƽ��(w��n)֮Ȥ����Ҋ���֮�����A�H�����������������W(xu��)�������ĕ��L(f��ng)Դ��ƽ��ĩ���ԁ����������������H���ܮ�(d��ng)�r(sh��)ϲ�ۣ����ұ��Q����ɏԺ�ɶ��ɞ�����������֮Դ��

�c���y(t��ng)�ĺ͘ӕ�������(du��)���d�����ܵ��Ї�(gu��)�δ����L(f��ng)Ӱ푵��Ƙӕ������Ї�(gu��)����ĩ���ᘌ�(du��)��ؖ|�x����֮���L(f��ng)�ı��A�������F(xi��n)��(chu��ng)�쪚(d��)�ԕ��L(f��ng)����(d��ng)���������Σ�ӿ�F(xi��n)���������K�Y���Sͥ��(ji��n)�������Ĵ�ң�����ע�ؾ�����F(xi��n)���ݸ���L(f��ng)���������Sͥ��(ji��n)��(du��)�ӌW(xu��)���B(y��ng)���������J�ŵĕ��L(f��ng)�V��Uɮϲ����1178���������s��������Ը�¡����m��һƷ��(j��ng)���𡷣��ѽ�(j��ng)��(qi��ng)��¶���Sͥ��(ji��n)���L(f��ng)��Ӱ����������Ї�(gu��)�w�յĵ�ɮ������1219�ꌑ�ġ���Ȫӿ���衷Ҳͬ�ӽ������Sͥ��(ji��n)�ĕ��L(f��ng)�����������Κw��ɮ��A����A��ϣ����Ԫ��Ҳͬ��������ʽ���L(f��ng)������13���o(j��)���~���mϪ��¡��أͥ�Ռ�����Ԫ��Ԫ����ɮ���������U�������������ձ������L(f��ng)���L(f��ng)�_ʼ���ձ������ռ����ڶU�ڽ���������ӡ�ɠ��c���һ����������đ{�C������ҕ���@Щ���E�������������F��������ɮ�����mϪ��¡������ׄڹP�������Ώ���֮�W(xu��)��(x��)�����{(di��o)�������ձ��Uɮ���L���Ї�(gu��)�r(sh��)Ҳ���Ї�(gu��)���ش����Ď���ī�E�������Ǵ���(gu��)���ĹP�E�@ʾ������͵ĹP�����@�N�ΘӹP���H���ژ������]���ռ���һ�������M(j��n)��14���o(j��)������ʚw����ɮ�����ܘ��֕�����Ӱ푣����������˺͘��c�Ƙ����������^�����顣����w������(gu��)���ĺ�������ʵĹP�E���������

��r(sh��)������

��r(sh��)���Ǖ���ʷ��������ĕr(sh��)�����ں͘ӕ������棬�����Ļ������ɹ���������D(zhu��n)�ƶ�ʧȥ���(hu��)���A(ch��)��ͣ����ǰ���sҫ���������ɺ���ɏԺ�ɵ�ĩ���ϣ����F(xi��n)���ɷ�ʏ�ľ���������ī���Ҏ(gu��)������������ˇ�g(sh��)�Ե������磺��A��Ժ�����P�����w�B�����H��1417��1490�����w�B�������β�ڵ֣�1421��1502�����ڵ��������H֮���ſ���1436��1508���Ķ����ɡ����ԭ��ʵĺ��ԭԺ����ĵ����Ф�أ�1445��1527�������������l����(sh��)¡��1455��1537�������l����ɽ�����b��1465��1553�������b�����ȵ���

�Ƙӕ����^��ǰ����ʢ���ژ����g�����S���U�ڵ�����������Ҳ˥���x�����ţ�1324��1388�����^���н�1336��1405����ī�E�����p��֮̎���Ժ�t׃�ɳ���ʽ��ʽ����Ԋ(sh��)���S��ٝ��߀�����S�����������Q����ɽ����������������ٷ��A����1354��1413�����ޘO�Y�ţ�1373��1452�����������ɣ�1375��1446���������岥��1375��1447�����z�Ƶ��B��1389��1470����������(y��ng)��֮�y���F(xi��n)��ӳ�r(sh��)���Ŀ����w��ֵ��ע�⡣һ���ڼ���1394��1481������ͥ���ࣨ1424��1514���ĕ�����(d��)��һ�ã��e��һ�ݵ�ī�E���P�����������һ��

��ɽ�r(sh��)������

����ɽ�r(sh��)�����g(sh��)���T�I(l��ng)������ֻ�Е������t���؏�ǰ���ij����Д[Ó��������16���o(j��)���������Ȼ�����u��ʽ������ɏԺ����Ψ���S���㼪�����в�����ʽ�������L(f��ng)���c��ɽ���_�ŵ��������m��(y��ng)���M(j��n)��17���o(j��)�����ŵ��(f��)�d���L(f��ng)�����Թ�͢�����ĵ��Ļ������d��ʹ�����Ȱl(f��)����(d��ng)����

�m͢�Ľ��l(w��i)������1565��1614�����@�N��(d��ng)��Ĵ�����������̫�����l(w��i)ǰ��֮�����Ը��ˬ����������W(xu��)��ɏԺ�����Ժ��D(zhu��n)��(x��)�δ���(qi��ng)�ŕ��L(f��ng)���ں͘����ںϘ����L(f��ng)ζ���Ƴ����ŵ����ԕ��L(f��ng)���c��ɽ�L(f��ng)�����һ�H�����Mɽ���L(f��ng)�����β����L(f��ng)�������U���£����c���(y��ng)����ʡ���ǰ�ú����ġ����x��ԁ�����������(y��ng)���Ď�(k��)����������w�F(xi��n)�����Ђ�(g��)�Եĕ��L(f��ng)������

�������␂���Ǖ�������Ҳ�Ǯ��ҡ���ˇ�������S����ɽĩ�����������o��(d��ng)�r(sh��)�ĺ͘ӕ����������L(f��ng)��

�����r(sh��)������

���������������␂���ɻ����ѳ˽o�͘ӎ����������������Ժ��������������L(f��ng)���Ƙ�Ѹ���ռ���Ļĩ���a(ch��n)���������弃���L(f��ng)���������w�Ͽ��������Ƴ��Ѓr(ji��)ֵ����Ʒ��ȡ���Ŵ��������ĵ䷶��Ʒ��Ҳ�S��(y��ng)ԓ�����V���ռ��@һ�c(di��n)��������ԓ�r(sh��)�����������x��

�����M(j��n)��17���o(j��)���������I(l��ng)����F(xi��n)�ŵ��(f��)�d�����L(f��ng)�����a(ch��n)�����l(w��i)���������ԕ��L(f��ng)���c����������֪���������DZ������␂����������Ҷ����S�������17���o(j��)�����������������␂�ڃAĽǰ�����L(f��ng)��ͬ�r(sh��)�������γ����L(f��ng)��Ҫּ���Ƴ������D��͝׃�����Ķ��a(ch��n)���S�����еĪ�(d��)���b��L(f��ng)������L(f��ng)֮���������_(d��)�����y����L�ġ��ļ��ݻ����L���������ɽ�o(j��)���^������¹���L��������ả���g(sh��)�^�ȵأ��ϰl(f��)�]������M����

�ɻ����ѳˣ�1584��1639�����L���I(l��ng)��Ҳ�зǷ��IJ�����������҄t�AĽ�պ����Ƴ����Q�´��ɵĕ��L(f��ng)����(du��)��ʽ������ɏԺ��ע�������������_��(chu��ng)���������ĕ��L(f��ng)���w��Ȼ�����������������␂���ѳ����S�ڌ������g���ҳɾ�����Ӱ��ஔ(d��ng)���첢�Q�������P��

�M(j��n)�����ں͘ӕ����ٶȳ��F(xi��n)ͣ�D��r���H�н��l(w��i)������1667��1736�������о��͝h�ŕ��E�����u(y��)�顰ϡ���ƕ��ߡ��������ı��I(l��ng)�����R����ȱ����(chu��ng)�������^����ɏԺ�ɵ������ɺ͘ӕ����������Þ�Ļ���Ĺ��ĕ��w���V���ռ����g�������^�ڏ�(qi��ng)�{(di��o)��(sh��)������ʹȱ��ˇ�g(sh��)�ԡ�

�Ї�(gu��)���L(f��ng)ϵ�y(t��ng)�ڽ����������H�H���uǰ������ɽ����Ψ����ҳ���������ʯ����ɽ��1583��1672�����`��ֵ��ע�����M(j��n)�����ں�������������C(j��)�����յ��[Ԫ��1592��1673����ľ��(1611��1684�������ǣ�1616��1671�����S��ɮ�˺���W(xu��)����˴ˮ��1600��1682������B���������L(f��ng)�����Q����������L(f��ng)����֪�R(sh��)��ʿ���_ʼ���С��Ƙ��@һ���Z(y��)���V�x���Еr(sh��)ָȫ���Ї�(gu��)���L(f��ng)����һ��ָ���������_ʼ���@һ���L(f��ng)������������������ȑ�(y��ng)�ᵽ���DZ��uѩɽ������1697������ԭ���ܱ��ķ��t(y��)�������L(zh��ng)�����S��ɮ�W(xu��)�����֏�����������̎���������Ļ����ĕ������Ķ��Ƴ����{(di��o)���ŵĕ��L(f��ng)��̺�ĕ��L(f��ng)�֞鼚(x��)���V�ɣ�1658��1735���^�С���������������ݶ���ށ���1666��1728���ı��Ųݕ����W(xu��)�����μ��¾���ʯ��1637��1725�����㝙(r��n)�Е��Ϳ��������Q���������Ƙӕ����Ĵ�����

�M(j��n)������ԁ����Ƙӕ����c���ˮ�ͬ�r(sh��)�B�����س���Ї�(gu��)�Ļ���֪�R(sh��)�����g�����F(xi��n)���ӵİl(f��)չ���������H�о����������������h(yu��n)�ݕx��δ���L(f��ng)�M(j��n)�ЏV���о��������h�ČW(xu��)�ҡ��vʷ�W(xu��)��هɽ�(y��ng)��1780��1832���ĕ�����M�Ś��������������i�S��1752��1826���ĕ��L(f��ng)����Ȥ���������к���ͥ��1779��1858�����������1777��1843����������؞�����ݣ�1778��1863�����Q��Ľĩ���P��������ϵ�y(t��ng)���о����Ї�(gu��)�ĸ��N�Ž����Գ�һ�����T�¾ۼ����������������������к���������(j��)�f���а���������ɮ���ڃ�(n��i)���T���_(d��)5000��֮�����ɴ˿��ԸQҊ�Ƙӕ�����Ļĩ��������

���������@Щ���ߕ��Ҹ����Ƴ�ģ�����λɮ�˕��ң��Ň�(y��n)��1702��1771�������ƣ�1718��1804����������1757��1831���������քe�ǂ������Ӄ�(n��i)��Խ�������ɮ��������L(f��ng)�c�I(y��)���Ҳ�ͬ�����Ǟ�����?sh��)ʶ��]�������P��������ʽ�����Ó�������������������������֮�����s22�q�������ڂ�����u�Aͨ��ɮ��(gu��)��ָ��(d��o)���ޘ���߀�������ć�(gu��)��������38�q핚w�����Ժ�Խ�����K��̎�ڡ�����Ԓ�������ס�������������߀�������ĸ������ڕ����ϣ��������ɵđB(t��i)���������ձ����Ї�(gu��)�ĹŴ���������������������L(f��ng)�ġ�����������ƴ����صġ��Ԕ��������Ƴ���M�嵭֮���Ī�(d��)�ؕ��L(f��ng)���@�N�o(w��)����е����g����ĕ��L(f��ng)��������������˸�ķ�ӳ�������˱����S�ߡ�

�������ˮ��Ҷ������ijش�����Ҳ��Õ�������Ó���L(f��ng)�����c�@Щɮ�˕��L(f��ng)��������ĕ������������L(f��ng)���l(f��)�������f�����Ƙ��������ȵ��Ը�Ҳ��ַ�ӳ�ڕ��L(f��ng)�����ȸ�������(sh��)����׃����������(g��)�ԏ�(qi��ng)�ң��ڮ�(d��ng)�r(sh��)���˕����п��Q�ݸ���

�Uɮ���[�ij������Ƹ���L(f��ng)��Ҳ�c�䮋�L(f��ng)һ�����خ��ľ������������ҕ�� ��������

��������

������1758-1831�����ձ��ܶ���ɮ������ɽ����������̖(h��o)������Խ���(gu��)�����h�����u���������ˡ��������꣨1774������ͬ��(gu��)��|���������S����������l(f��)�ܽ䡣�������Ă��Ї�(gu��)����ɽ�h����u�Aͨ��(gu��)�ɸF���ܶ���ּ�������䷨������Κv�T��(gu��)���������꣨1797�������L(zh��ng)����(gu��)��ɽ�Y(ji��)�����������ɽ�����������־��������ƾӍu���ľ��e�S֮�e�f���챣����ʾ����������ʮ�ġ�

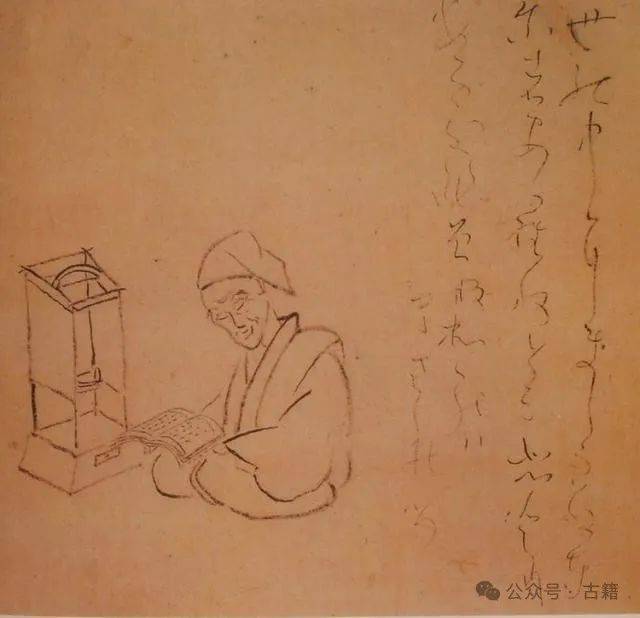

��ƽ������������Ȼ�ښ��u(y��)���H�����Ժ�ī����������Ԋ(sh��)���������[����֮�z����莧�f(w��n)�~�L(f��ng)�������L(f��ng)���H����Ȥ�����������p�������С�Ԋ(sh��)�輯��һ����

�l(f��)���u(p��ng)Փ �u(p��ng)Փ (3 ��(g��)�u(p��ng)Փ)