原創(chuàng) 蘇軾的這幅書法作品,差點(diǎn)被溥儀弄丟,博物館為之尋找了30多年

在中國文壇上,蘇軾的名字無疑是響徹古今的。這位多才多藝的文學(xué)巨擘,無論是詩詞歌賦,還是書法繪畫,都達(dá)到了頂尖水平。他被譽(yù)為歷史上最全面的文人之一,這一評價(jià)也并非過譽(yù)。然而,盡管蘇軾的名聲遠(yuǎn)揚(yáng),他留下的書法作品卻相對有限。1982年年底,吉林省博物館副館長蘇興鈞得知了一個(gè)令人振奮的消息。著名書法家金意奄來信告訴他,在吉林市一位教師家中發(fā)現(xiàn)了蘇軾的墨寶《洞庭春色賦中山松醪賦》卷。

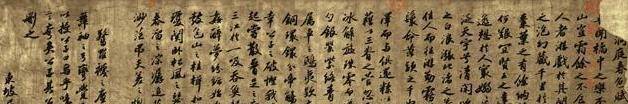

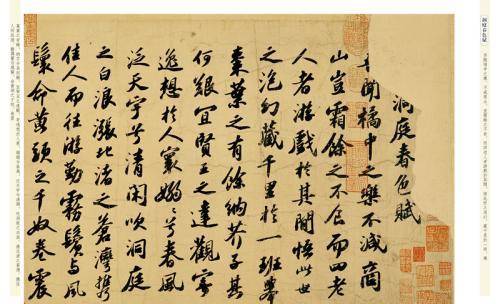

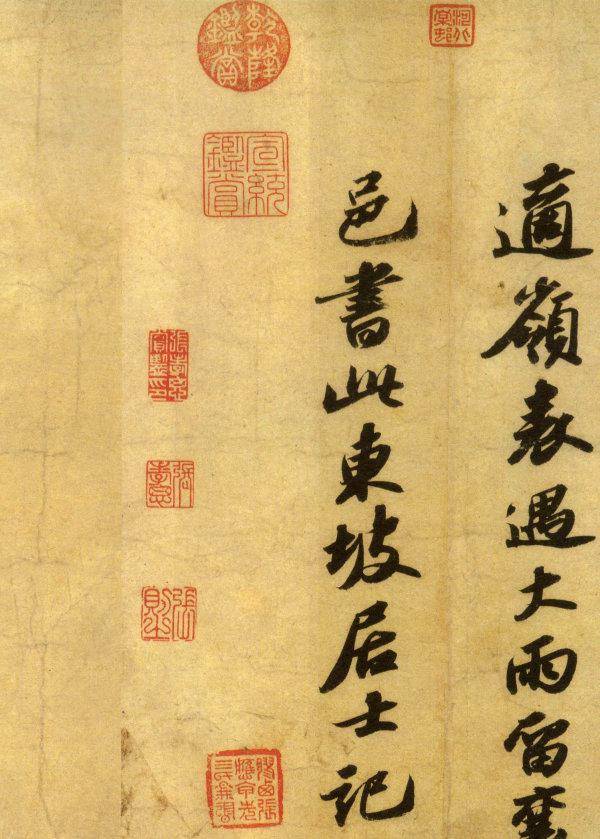

蘇軾的這幅書法作品極為珍貴,由兩篇文章組成,《洞庭春色賦》完成于公元1091年,《中山松醪賦》則于公元1093年問世。蘇軾自述,在被貶嶺南的途中,路遇暴雨,停留在襄邑時(shí),便在一張紙上寫下了這兩篇賦。然而,由于時(shí)間久遠(yuǎn),再加上王朝更替的動蕩,蘇軾的墨寶流傳有限。這幅作品曾進(jìn)入清廷內(nèi)府,《三希堂法帖》中有其刻本。然而,在偽滿洲國覆滅時(shí),這幅珍品下落不明,許多人認(rèn)為它仍然留在吉林。

吉林博物館一直未曾停止尋找,曾公開征集,卻始終未能得到真跡。直到金意奄先生提供線索,蘇興鈞先生親自趕到吉林市,并找到了墨寶持有人劉剛先生。劉剛先生是一位中學(xué)教師,他表示,這幅書法作品是他父親在解放前在吉林市的書攤上購得的。如果是真跡,他愿意無償捐獻(xiàn)給國家。這使得蘇興鈞先生非常激動,他立即從長春趕來,見到了劉剛先生。

這幅《洞庭春色賦中山松醪賦》卷的筆意雄渾有力,姿態(tài)閑散典雅,瀟灑飄逸,結(jié)字卻很緊湊,完全符合蘇軾書法的“結(jié)體短肥”。眾多專家一致認(rèn)為這是蘇軾真跡。更為關(guān)鍵的是,作品上除了蘇軾自題后記外,還有元、明、清歷代名人的題跋、書札,顯然流傳有序。這幅作品堪稱無價(jià)之寶,是中華文物的瑰寶之一。

根據(jù)國家政策,吉林省博物館向劉剛先生頒發(fā)了獎狀和獎金,對提供線索的金意奄先生也予以物質(zhì)獎勵。雖然這與文物本身的價(jià)值相比微不足道,但同樣是對無私慷慨精神的褒揚(yáng)。正因?yàn)橛辛藷o數(shù)像劉剛先生這樣的捐寶者,中華文物得以生生不息,代代相傳。在蘇軾的書法作品中,這幅《洞庭春色賦中山松醪賦》卷尤為特殊。它是由兩篇賦合而為一,前一篇行書二百八十七字,后一篇行書三百十二字,再加上自題十行,共計(jì)六百八十四字。從字?jǐn)?shù)上看,這是蘇軾作品中最多的。同時(shí),因?yàn)樘K軾書寫時(shí)已經(jīng)五十九歲,經(jīng)歷了人生的悲歡離合,書寫時(shí)注入了獨(dú)特的情感,也是公認(rèn)的佳作。王世貞曾夸贊道:此不僅以古雅勝,且姿態(tài)百出,結(jié)構(gòu)謹(jǐn)密,毫無筆誤,當(dāng)是眉山最上乘。然而,在流落民間的這些年里,尤其是在被收藏之前,它的卷前隔水、引首被人撕掉,可能是害怕太過引人注目。盡管有些殘缺,但毫無疑問,這是國之重寶,也是吉林市博物館的鎮(zhèn)館之寶。

蘇軾的《洞庭春色賦中山松醪賦》卷的流傳經(jīng)歷了波折,但最終被尋回并歸入博物館收藏。這不僅是對蘇軾文學(xué)藝術(shù)的珍貴遺產(chǎn)的保護(hù),也是中國文物傳承發(fā)展的生動寫照。這一過程不僅彰顯了吉林省博物館的不懈努力,也凸顯了民間力量在文物保護(hù)中的積極作用。這也應(yīng)當(dāng)成為全國范圍內(nèi)文博事業(yè)的榜樣,激發(fā)更多人對中華文化傳統(tǒng)的關(guān)注與熱愛。

在如今的文物保護(hù)與傳承中,我們不僅僅需要依賴專業(yè)機(jī)構(gòu),更需要廣泛動員社會力量,讓更多人參與到文物保護(hù)的行動中。每一位擁有文物的人,都是文化傳承的一份子,都有責(zé)任將這份珍貴的文化遺產(chǎn)傳承給后代。正如劉剛先生愿意將蘇軾的書法作品無償捐獻(xiàn)給國家一樣,每個(gè)人都可以為文物的保護(hù)和傳承貢獻(xiàn)自己的一份力量。

總體而言,蘇軾的《洞庭春色賦中山松醪賦》卷的重現(xiàn),不僅是蘇軾文學(xué)藝術(shù)的珍貴遺產(chǎn)的保護(hù),更是對中國文物傳承發(fā)展的生動寫照。這一過程不僅僅是專業(yè)機(jī)構(gòu)的努力,更是廣大社會力量的積極參與。希望在未來,我們能夠繼續(xù)共同努力,保護(hù)好中華文化的瑰寶,讓這份寶貴的遺產(chǎn)傳承千秋。

發(fā)表評論 評論 (6 個(gè)評論)