�����������������ǟo��

����

���һ��ȡ� ʯС÷��

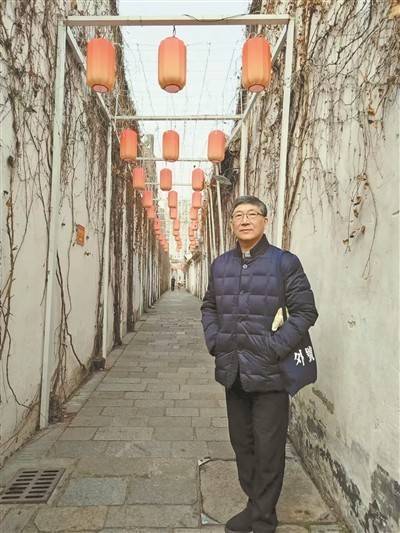

��ĵ��ͤ�������� ʩ���������÷ �zӰ/���

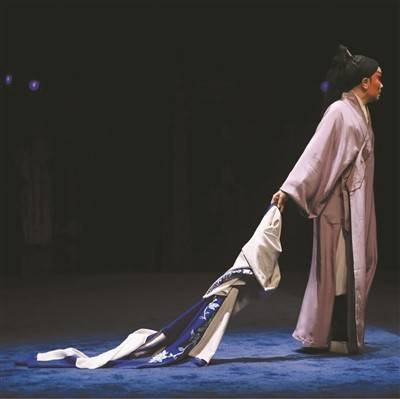

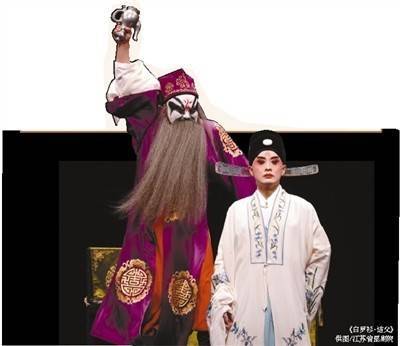

�����_����ԑ���� ���D/���Kʡ����Ժ

��ĵ��ͤ���Έ@�� �zӰ/��Ұ

��֮ޱ

4��13����21�գ����K��ˇ���ҕx�������_�ܾ�����Ʒչ��ϵ�л���ھ��e�k���_���ǽ�����Ї������I������S�Ą���������(chu��ng)�������ಿ������Ʒ�����@���������

�о��_�ܵĄ�(chu��ng)�����@���_�����ώ����������������ǽ��Kʡ��ˇ���F���Kʡ����Ժ�������������o80���ĩ�����ľ�����(chu��ng)�����������һ��ȡ������_������������ʢ�ݲ�˥����߀������˼�S�;���˼�S��Y������(chu��ng)���˱����������ӑ����ܶ�ɞ��݆T�Ĵ�����Ʒ���@Щ��Ʒ�����Y�������صđ��^�͌����^����������Ą�(chu��ng)���^�������_�ܽ��m(x��)���l(f��)�P����γ��˽��������ġ��_�ܬF(xi��n)����

���F(xi��n)���������f�����������߰���

����ˇ�u���������ľ��ġ��һ��ȡ���ĵ��ͤ�������_�����Ⱦ��ɞ鄡Ժ�Ĵ�����������������ʯС÷�ώ����е������������Ĵ��Ⱥ�݅�݆T�����J�����ġ��һ��ȡ���Ŀǰ����汾������һ�����@����Ʒ����΄�(chu��ng)����������

���룺�����Ҍ����һ��ȡ��@������ܺ�������ʲô�@ô�������Ʒ�Bһ�ۑ]���������Һ�ʯС÷�ώ���������ƺ������w��λ�������������f�]Ҋ�^���һ��ȡ������ӑ���

�Ҍ����}�����@һ�������dȤ�����Ǐ�ǰ�������ۡ�ȡ����һ������ͨ�^Ų�ơ�㕽ӵķ������\���f���V�������ľ������}�����Ą��������_ʼ�ڼ��������҂���ѭ���y(t��ng)�����ĸ��{����һ�����Ξ����_��ʽ������@�������Խ�����С������w����������@������

���ǣ����r�҂����]�Ќ����v�@�������҂�������Ǖr���҂���߀���p����ֻ���@����ā���ȥ�}���V�˅ǰׄ��������õ�������֧��������ȫ�ų��ˑ�֮�����Ҍ��Ō���r���V�˹��h��������

1986�꡶�}�����ųɣ�ǡ����^�Ђ��y(t��ng)��Ŀ�R���e�k���څR����һ�����෴푺ܴ�����Ҷ��@Ӡ�ڂ��y(t��ng)�ϑ�����������������y�@����ʧ���ġ��һ��ȡ����ӑ��Ǐ�����������҄t�������d���@��һ�����ŵđ���Ү��ɂ��y(t��ng)�ϑ����������_���ˡ��������f����Ч�������������҂��@�ӵĄ�(chu��ng)�������õ��˲��e�ķ�������������h�ǃ�λ�����o��һ�����h���������^�m(x��)��(chu��ng)����ȫ�����һ��ȡ���

����ˇ�u����ֻ���˾ň���͌���ʮ���Ă����������_֮������(chu��ng)��˼·�����ӵ���

���룺���r����J�����������ľ����������o����đ�����ڸľ��^���������˴����h�p����������ͺ����˵Đ���������������^�����P�ĵ�߀�����c��֮�g�������

����ˇ�u�������@���Yβ�ܴ�đ����ԭ������ʿ�����ȡ�������ˇ���Һ�֮��߀��Ů���L���Ğ�������˸��T����Ҋ��

���룺�������У�������@��Ů�������������뻯�����������������Ը��������������f������������Щ���Բ����f����Ԓ���@���������ض��ĕr����S�������x���������������o��ʮ������҅s�J���@�����ﲢ���挍�����������x�����@����������Щų����đС���o�ε�֪�R���Ӟ�����������ҏ������Є��п��������ĵ�׃����

���@��һ������ʷ�ɷ���һƥ�R�������l(f��)���������ӵ�һ���c�����������w�[������߉���������B�R���S���˱��뽭�������Լ��s����ȡ�x�������@����ʿ�˃��ĵ��������҄�(chu��ng)���ĕr��ϣ���݆T���ñ��݁��w�F(xi��n)���_���@ƥ������Ҋ���R�����������`�Եģ����ں����۾��������˕r�����������@�X�������Ҳ�����˺��桶��퍡�һ����������T���T�ⲻ��Ҋ�đ��������ĺ���������ǰ����ô�б�ؓ�����˕r����ֻ���x���ӱ������˵ľ���˿��ѽ��ֵ��P�s�ˡ����������@���T�ɞ顰�Ʋ��_���T�������|�����F�A���������Ǿ���IJ��F�A���@���Ҍ����r�ĸ��|��

�l(f��)�F(xi��n)���˵��飺�����������˲�Ҫ���ҷŗ�

����ˇ�u���oՓ�ǡ��һ��ȡ��е�һ�Rһ�T��߀���������ľ��ġ�ĵ��ͤ�����������@�ѵĻ��@����������Ʒ�ƺ�����ע�،����|�`�Ի���

���룺���ҿ�������ĵ��ͤ�������Ȼ��@���T�����ڶ�������f����һ��ϣ��֮�T��Ҳ��һ������֮�T���������Ҍ������ڴ�����_�T�����������˶��������ϣ����_���@���T�������������X݆���_ʼ�D���ˡ�

�ҵ����±���ĵ��ͤ�����ԃɗl���Q�ľ������Y���ģ�һ�l������������һ�l������������һ���Ǟ��������һ���Ǟ������������߀�Ѓɂ���Ҫ�Ĉ��棺һ�������Ļ�����һ���ǹ���Ļ����������@������÷�Ͷ�������е����l(f��)֮����������������Ҫ�����鶼�l(f��)���ڻ��@�����ԡ��CԷ�����ǡ������[�W���_���������@����������Ļһ���_��һ�����еĻ��ɵLj��������e�P���䌍�c���@��������һ�µ���

����ˇ�u���������҂����挦����ĕr��Ҳ��ԓ����˼������(chu��ng)������ȫ�հһ�������·����

���룺���J�飬�vȻ���挦�������҂�ҲҪ�����w��������Ҫ֪���Լ����е����c�����@һ���A�������x��������ȡ�������������Լ�����������Ҫ��һ��������������µ��������ܰl(f��)�F(xi��n)���˵��顣�������Ҍ��ϱ��K�Y�ڶ������Ї�ĸ�H��÷���°����Լ����Եȴ��������˵������ɴ������±�������÷��

���±����������������÷�@�ɂ������nj��Q�ģ�һ����ǰ�Έ@��һ���Ǻ��Έ@��ǰ������һ�����ⰻȻ�Ļ��@����������һ������ʒ���Ļ��@���@�N�����ǹŵ�����v���Ą�Q֮���������γ��R�����������ҵġ�ĵ��ͤ���������������@�ѵĻ��@��؞�������@�����@�����H�H��һ����Ȼ֮�@������һ�����֮��������֮����

����ˇ�u�������_�����@����Ҳ��������Ҫ��Ʒ������ԭ���M���˴�韸��ĸľ����ֲ��p�pԭ���Ĺ������@�������������

���룺�����_����ԭ����һ����������1988�꣬�����܂����������oʯС÷�ώ��ġ����_���������������ǰ����չ���������@����ĕr�������Ƚo�Լ�����һ�����}�����^��������@���B(y��ng)�������Ҋ��ĕr�����ô��������֮�g��������ڵ�����һ˲�g�K�Y�����������ҟo���ڽ�ʾ�@�����������������������ư�֮�����^���挦�B(y��ng)���r������˺������������ԑ�����@һ������и߳������^������نT�����������B(y��ng)����Ҳ�����挦�������@����������һ�w��������ԓ�е���нg����������˺�_���пڡ�

����ˇ�u������һЩ��Փ���J���Ї��������_����˺�����������������䌍������������Ǒ������ܱ��F(xi��n)����ԣ����ǽ���Ą������Л]���@�����������Ć��}��

���룺�������J���Ї������ڱ��F(xi��n)����ԡ����F(xi��n)���Եď��s���������dɫ�������������������������������ڌ����@һ���}�ϲ�Ҫ�����ɽ������ҷŗ��������䌍���nj����ĵě_ͻ��Ψ��������ǟo����

���ڌ��˵ĕr�����҂�������Ҫ���Ȍ�����M�������w�����ͬ�龳�¡���ͬ�����������ͬ�������Pϵ֮�е���ЌӴο��Ԍӌӄ��x�����^���ҵ��w�֮���M�м��g����������K���_������֮����

�����ӑȻ�������ı������_���جF(xi��n)���

����ˇ�u���挦�F(xi��n)�������݆T�������ӑ����һ����һ���ٵĬF(xi��n)����X����ʲô�k����Q��

���룺�Ї��đ����ČWĸ�w��Ԫ�s������������������N���ľ��������������ԵĿ̮������Ї������ļ���ɡ�������������˂������������w�����������䌍�@��һ�N�`����

��һֱ�X��Ԫ�s������������nj�����������ԓ���м�ȡ�I�B(y��ng)�������Á���ͨ�^�����ַ��M��ͻ�������{�������������������������_�ϟ��l(f��)����������^��������������ӑȻ�^�������������V�ġ�ĵ��ͤ���������҂��������_�Ͽ��������ӑ�(sh��)��Ҳ�����ģ��@�䌍�f�����˰��^��ˇ�ˈ��ϴ���һ�N���u�������Ȼ�^���䌍���ǰ��^�͈��ϵ�һ�N��ͨ��

���ӑ�(chu��ng)��������һ�N���l(f��)�����mȻ��ȫ���Ё������ǻ��S����ȫ���͛]���F(xi��n)��ͨ�^���˵��ǻ�������Ó�f�������@��Ҫ�݆T�;��������_�ɹ��R���ҵ����������Ȼ�ĺ�̎�ǣ���(chu��ng)���������ڹŵ�����ı���������ĸ�w������������������Ʒ�ǿ����ŵ��L�������Ȼ���@Ҳ��Ҫ�����аl(f��)�F(xi��n)���������Ќ����w��е����J�ȣ��нM����������߀��Ҫ�c�݆T��ײ���҂����ġ�һ��ɿ������һ��ȡ���������ȫ��֮���Mһ�������傀���ӑ�ÿһ�۶���M���ƽ��������

����ˇ�u���Ȼ��ԭ��(chu��ng)�����X�Ã��ߵ��y�׳̶������

���룺��Ȼ�Ǻ��߸��yһЩ�������f���Z�������ǹPӛС�f��һ�ɾ�Ԓ��Ҫ���ݞ�һ�����ӑ���ֻ�Ќ��������ӑ�dz���ͨ���˲ſ��ܾ߂��@��������

��������Ҏ(gu��)����ˇ�g�������c�fֻ�ֺ��c����

����ˇ�u�������f���Z�����T���г��F(xi��n)�ġ��f���ˡ���ʲô������

���룺���f���ˡ��@һ������������ڄ�(chu��ng)���Ќ�����Ҏ(gu��)���M�б��o���O�ġ�����Č���˼�S���ܕ��������Ă��y(t��ng)���һ�������������J���������ČW�Ժ�����Ҏ(gu��)����횈�����

��ԭ��(chu��ng)���ӑ����f���Z�������Ɍ����������h(hu��n)��(ji��)���������˓��Ρ��f���ˡ������_�~���OӋ�����Ƶ��\�íh(hu��n)��(ji��)���_ʼ���������݆T����������(ji��)�������ó��������εȡ����f���ˡ��ڄ�Ŀ���L���^���Ͼ���һ���Ľy(t��ng)�I���ã���������Ҫ�@�ӵ��˵���

��Ȼ�������҂���Ժ���݆T�ѽ��dz��������ѽ��߂����Լ��������������ڂ��y(t��ng)�ļ��T���Ю�?sh��)��J֪���Ǻ����������X���������y(t��ng)�đB(t��i)�������Լ��Ĉ��ص���Ҳ���ܕ������f�҂�̫���f�������ҿ�����ˇ�g�������c�f��ˇ�gֻ�к��c������

����ˇ�u������ô���⡰�����L�ȡ��@�Ă��֣�

���룺���J�����@�Ă��ָ���¶����߀��һ�N������Ҏ(gu��)���Ĉ����������nj���������Ҏ(gu��)���Ĉ����������_�ܞ齭�Kʡ����Ժ��(chu��ng)����������������������һ퍵��ס�����nj�������Ĉ������҂����݆T�����������в��ܳ��F(xi��n)�ɷN�Z��ϵ�y(t��ng)����������������ʹ�ǬF(xi��n)����Ҳ�ԛQ������ͨԒ���������������퍞�퍰����������������Ю����T�Ĉ��������������X�����_�o����ˇ�g���@һ�cҲ������Ҫ�����ڸ��N�������Į��£���Ժ���݆T�����ס��҂����l�����҂���ԓ�����ӵġ������ԣ��҂��������݆T�Dz��s�r�ֵ����еĕr����������������ϵĕr�֣��������L�ȡ����҂�?y��u)��Լ������ĵ䷶�˗U��

����ˇ�u���@�N���ص��^������δ_������

���룺�܉��γɽ���Ĺ��R�Ǻ��D�y�ġ��r���ij���������׃���˵����ԕ����Ƽ��M�����dȤ��߀�С�������횸��ϕr�����ĺ�������Ӱ��҂����������ݡ����J����ֻ�Ю��҂����݆T������߱����������^����������õı���ˇ�g����Ȼ�Ͳ����^���Pע������������|������

��������p�^���ѽ��߂��˺ܸߵČ���ˮƽ�������܉��J�R���������_���������ڱ��ݵ����������ڱ��F(xi��n)�˺���е�����������������

����t�����鷽���������R���ǘӏĂ��y(t��ng)���м��B(y��ng)

����ˇ�u�����w����������������ľ�����ԓ��ΏĂ��y(t��ng)�м��B(y��ng)��

���룺��һֱ�vһ���^�c������һ��Ҫ�W����t�������҂��������R�����_�����ڵĽ��Kʡ���ČW��(chu��ng)��Ժ����������ʮ���������y(t��ng)���ӑ����������ļ������о�ÿһ�ۑ�ĽY������(ji��)�ࡢ�����\�����@������t��ͨ�^�@�����������Կ����Ї�����������������γɵ�������Щ����֮̎������Щ��֮ͬ̎������߀Ҫ�������������ӑ�����_�ݳ�����ԭ�����ı��Y�ϵؿ����Ϳ��Կ����ı������_�IJ��������������ʲô����׃�����@Щ׃�����F(xi��n)�ˮ��r��ˇ�ˌ����_���ӵ��J֪��

����ˇ�u���ڡ����_���������״��\������һШ���@һԪ�s���Ľ���Y�������@һ�Y�������ĺ�����������_�ܵı��������бM��l(f��)�]�����X���@���Y���c�������|�����ӵ��P(li��n)��

���룺������֮�����x������һШ��������鿴���ˮ��r�����ڑ����Y���ϵ�څͬ�������_ʼ���Լ���Ԫ�s���Y���ćLԇ������һШ�Ӱ����ˑl(f��)չ����D�ϵ���������������f���v������

����һШ�ӵă�(y��u)�c���ڣ���������ýY�����������鹝(ji��)ͨ�^���g�M���������@������һ�����ε�����������@�漰���¼����䣬��Ҫ�������M���c������������µ����M�sҪ�����c�۵Ŀp϶�g���������硶�]��ԩ���еġ��ض�һ�ۣ����_���ݵ��䌍�����ǔ������ǔ�֮ǰ�]����w���l(f��)���^�̣��@Ҳ�Ǒ������_�a�����������đ��c��

�F(xi��n)���_�܌��@�N�����Y�������^������������������֮���ٴ�����Ҳ����������·�ϵ������ޞ�����������ڱ����ݳ��ēP���������ͨ�^����һШ���ݼ{�������һ���Ĭ���Ƭ�����@���Ǿ��������Ҵ��ƣ�������@�������ڑ����Dz�׃��������ͨ�^�h(hu��n)�������������׃���������̺��ď��ĺو��ıR���O��������r�г������Ĉ��ء�

����ˇ�u������������(chu��ng)����ʮ��ע���Ю�?sh��)Ĵ�������Ĵ���?/div>

���룺���ҿ����������е�Ȥζ�DZ�Ҫ�ġ����������Ѓɂ���Ҫ���Ю�����������@�ɂ��Ю�?sh��)���̎�����������в�ƴ�՟�������������������Ȼ��Ȼ�͕��\���@�ɂ��Ю�?sh��)ı�����Ʒ�����������g�����������Ч�������^���o�ɑ�����������ĩ����������ȱ�˳�����Ȼ�Ͳ��ÿ�����������Ȥζ�Ծ���ͨ�^�����ı����w�F(xi��n)����

������Ȥζ���䌍Ҳ�����˃���һ�c�������¶�����H������һ�N���������Ї����˵���һ�N��Ȥ������҂�Ҫ֪�����˲��ǃH��һ����ġ�

����ˇ�u���_���ڽ���ľ�����ɿ��Ȼ���c���ľ����^��ֲ��_�����X�������m(x��)����ʲô�ӵľ���������

���룺�_�ܵ��ČW���dz�����������Ҳ�����䌍�Ҳ��]����ô������������ˇ�g�^�������^�̓rֵ�^�ϣ��҂������_��һ���������@������Ҫ�ġ��_�܌�һЩί�s֮�������������ɑ����ĕr��Ҳ�����������������������ˌ���Ļ��c��

����ˇ�u�����_�ܵĚvʷ�}�Ą����У�����ȡ�������vʷ����һЩ�^�����|���vʷ�еġ������|��֮̎���������@һ�^��Ҳ����һЩ���h��

���룺�����nj���Ļ��c�����vʷ��Ҳ��ˡ�����Ҫ���_�ĵط���ԓ�ǚvʷ�W��������Փ�ҵ��_���˵ĵط����҂����龎��Ҫȥ���Ǿ�����h�������˵��������g�����挍�Ěvʷ�����|��֮̎�����ҿ������vʷ������߃rֵ�����c�vʷ�ж�����������_���Č����߶��ж���������Ե��_���ж�����

�l(f��)���uՓ �uՓ (1 ���uՓ)