���o����Ԫ�Uɮī�E���γɼ����ձ�������

���ձ��������^�����g(sh��)�^����Ժ����(g��)�˵IJ�Ʒ�����д�����Ԫ�Uɮ�֕��ķ��Z��Ԋ����ٝ�Z����ϡ�ӡ�ɠ������ĵȣ����������Q֮��ī�E������(du��)�ˣ��ձ��W(xu��)�����M(j��n)���^���^ȫ����Ѽ��c�������ڴ˻��A(ch��)�ϣ����P(gu��n)ī�E������Ⱥ��ī�E�c�ձ�������P(gu��n)ϵ��ī�E�ĕ���ˇ�g(sh��)���о�Ҳ�H�гɹ��٣�Ȼ������(du��)��ī�E���ձ���������(j��ng)�������Ļ����x��ȱ��ȫ���������������о������b�ڴ������ĔM��ǰ���о��Ļ��A(ch��)����������Ԫ�Uɮī�E���γɼ����ձ��������^�̣�̽ӑ�䷴ӳ���Ļ��F(xi��n)���Ļ����x��

һ��ī�E���Q�����U���g��(du��)Ԓ�Įa(ch��n)��

��Ԫ�r(sh��)�������չٷ��m�o�⽻�P(gu��n)ϵ�����g�Q(m��o)�������c�Ļ������s��ʮ�ֻ��S���������ձ�ɮ�˵ā��A���H������עĿ���F(xi��n)���о����������Εr(sh��)�������ɲ�ā��A��ɮ�s�� 32 �ˢڣ����Εr(sh��)�ڞ� 180 �ˢ���Ԫ���t������ 300 ���ˢܡ����μ��������������A��ɮ�������_(t��i)�ڡ��������������Լ������ڵ�ɮ�H���������������ڣ��S���U�ږ|�������A��ɮ�Ѷ���W(xu��)�U���������@Щɮ�˵Ěw�������������˃�(n��i)��伮����߷�����߀�о��DZ�����ҕ���䌚���Ї�ɮ�˵�ī���ݡ�

�����ձ�ɮ�ˁ��A����Ԫ�Uɮ����Ҳ��һ���H���������L(f��ng)���������������_ʼ���Ї��Uɮ�|���ձ���Ŀǰ��֪����Ԫ�r(sh��)�ڸ���ɮ�������� 26 ����������ɮ 11 ����Ԫɮ 15 ��������?c��)ڸ���ǰ�����µ��H�����E�����ǽ����ձ�����Ԫ�Uɮī�E����Ҫ�M�ɲ�����

��ô���@Щī�E������Q�����أ��������҂�����̽ӑī�E������ɮ�H�����^�����γɵ��ķN��r��

��һ���ԹP����

��(j��)����ʷ���ձ�����ӛ�d�����Εr(sh��)�ځ��A���ձ�ɮ�ˊPȻ�����`��������ͨ�A�ԣ������L(f��ng)���������Ԍ�(du��)���١�Ԫ����ɽ���������O�������鵽�L���ձ������ˌ��^һ�t���Z���������ƣ���ɮ�Į��������h(yu��n)�L��������Z����δ�O������s��ʡ�����ڡ������ԁ��A����ɮ����(hu��)�f�h�Z����ʹ����W(xu��)��(j��ng)�v���ձ�ɮ�H���w���r(sh��)Ҳδ�ؽԶ������A�������������ڴ��v���꣨1244�����΅��W(xu��)����Ұ�L���£�λ�ڽ�Ⱥ�R�h��ס��һ��Ժ����1210-1281���ڻ؇���o������ɮ�o�W(xu��)��Ԫ�����Ќ����������Z����ͨ�����ܼ�(x��)��ί�������йP��������������������ӛ��f����������Ԫ���ձ�ɮ���c��(d��ng)?sh��)��˵Ľ������?sh��)��r��߀����Ҫ��ه�PՄ��

���ڸ��յ���Ԫɮ�H������Ǒ�(y��ng)��ǰ��������ǰ���]�ЌW(xu��)��(x��)���Z�Ľ�(j��ng)�v���c�ձ�ɮ�Ľ���һ����������߅�����ߣ���������W(xu��)��(j��ng)�v����ɮ������һ����t��ͨ�^�Pī��������������v���꣨1329����(y��ng)�����յď�ɽ���������O������1262-1336���ڲ��ࣨλ�ڽ��У�ͣ�����g���c��(d��ng)?sh��)����o(h��)����ؑ�ڣ���-1333�����^�̕��Ľ��|�������պ�Ľoؑ�ڵă���Ԋ�����ᵽ���Լ������ձ��r(sh��)���R���Z�����������f���貨�����r(sh��)��������Zδ�O֪��������ɰ��f���������Кv�v�o�����M(j��n)���ᵽ�˃��˽��������������^����������δ�Õr(sh��)��������������֪��ͨ�����ԹP�������I(l��ng)������� �o���ܡ����п�֪�����O����һ���ڲ���ͣ���r(sh��)�g�mȻ���L�����c����ؑ��ͨ�^�PՄ�ķ�ʽ�M(j��n)�����H��Ľ����������������֪�ij̶���

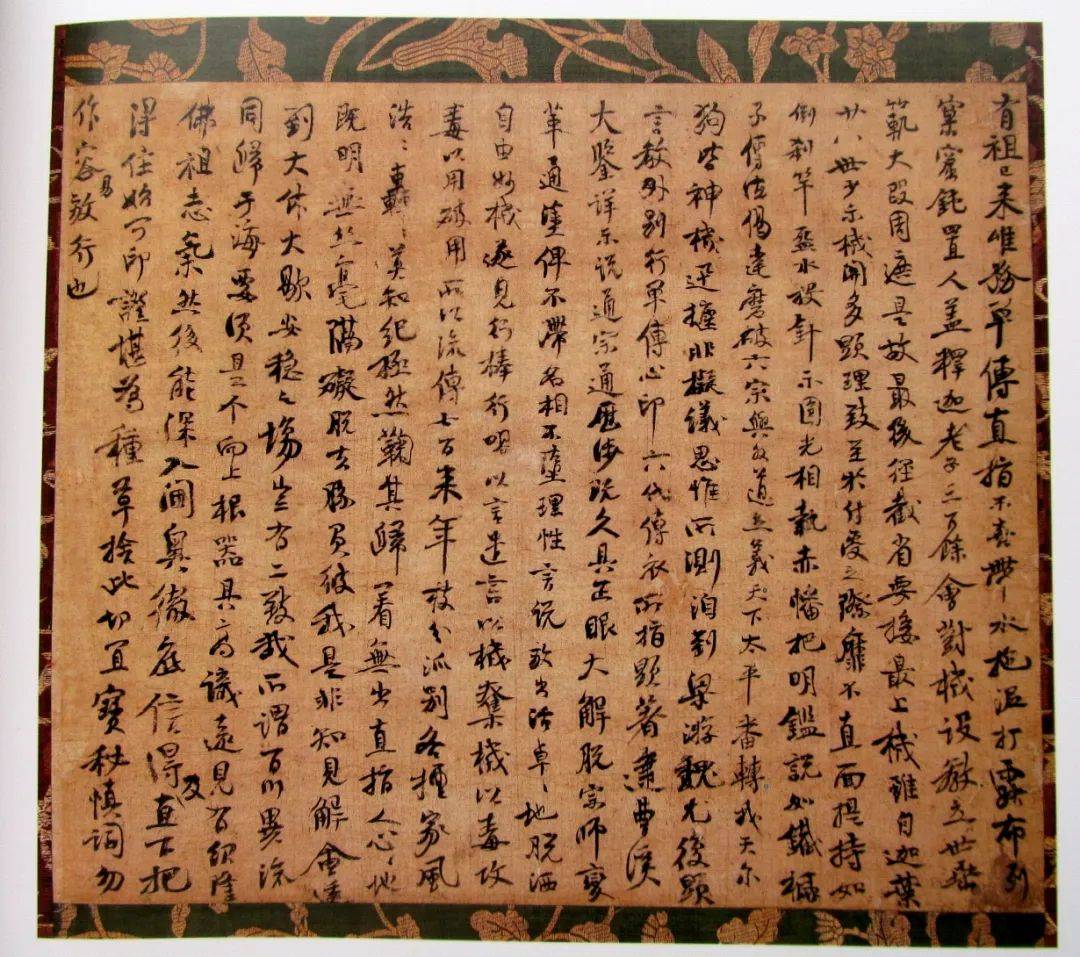

�z����������(du��)Ԓ�ĹPՄ�ָ�����������Ŀǰ��֪�ăH����Ԫʮ���꣨1279�����յğo�W(xu��)��Ԫ��1226-1286���c����Ӹ߷��@�գ�1241-1303��һ�Ό�(du��)Ԓ��������ƪ�ݣ��γ��ں밲���꣨1281�����߸�砂}���L�°��L��Ԫ֮�r(sh��)�����Ό�(du��)Ԓ����(d��ng)���٬F(xi��n)����Ԫ�������ӵķ�ʽ�����л��Ĭ�ęC(j��)�h���q�������������Ď�ͽ���x��߀¶�����ڮ�������Ԫ����ª�(d��)���ľ���ֵ�ü�(x��)��(x��)Ʒζ��

������������ٛ(z��ng)

���˹PՄ����Ԫɮ��Ҳ��ٛ(z��ng)��ɮ��ī������Ҫ�������N���Σ�

1��ٛ(z��ng)��ɮ�_ʾ���Z����힣����f�U���U����

2��ٛ(z��ng)��ɮ��̖(h��o)���������f���京�x��Ҳ������ɮԭ�е�̖(h��o)���}����������������

3������ɮ�Y(ji��)���W(xu��)�I(y��)�w������ǰ����̎�Κv�r(sh��)���ԡ��T�e�ʡ���ٛ(z��ng)��

4����(y��ng)��ɮ֮Ո(q��ng)�����䎟ɮ����֮ī�E���Z���Ԋ�ļ���������}���������ٝ��

5�����_��ĵ��ӕ���ӡ�ɠ���

���˷N�N���P�������^���^Ԕ��(x��)�Ľ�B�����@��H�e�з��������o�h(yu��n)Ϫ���۵ăɄtī�E�����f����

�з�������1263-1323����Ԫ���R��(j��)�ڶUɮ���߷�ԭ������L���[�ݽ������ܽ^ס�ִ�������ס֮̎��������ס����������Ҫ�ں�����������Ŀɽ��ס�ֺ뷨�������ķ����C���ߝ��ĵ�������ܵ����˵���������u(y��)�顰���Ϲŷ�����푏غ���(n��i)����Ԫ�����A���ձ�ɮ���У������� 21 λ���S�����U������ 7 λ�ɞ����÷����Ӣ�����(j��)�P�߳����{(di��o)�����F(xi��n)���ձ�ī�E������(j��)�f������������������ 49 �����������Z���������ٝ���ߠ������������Ѓɼ��������ձ������h(yu��n)Ϫ���������ķ��Z����ٝ��

�h(yu��n)Ϫ���ۣ�1286-1344�������ʮ�꣨1306����Ԫ���S�������U�_��ʮ����÷��w�����؇�������Ч��ɮ��������ǰ�����h��ij�rѨ����ʮ��������ؼ��l(xi��ng)�����������h�����rɽ�������[�����ķ�ɮ��Ľ�����������֝u�ɴ�x�����ǽ���ĸ�Դ�¡�

�ձ������r(sh��)������ġ���Ŀ�����U���s䛡����s����� 1769 �꣩�����}�顰ʾ�۶U�ˡ��ķ��Z�Ąt�������е�һ�t���Z���ָ�F(xi��n)���ձ������������g(sh��)�^���ȡ���Ŀ�����U���s䛡����շ��Z���ˡ��ϻ�������������������@�t���Z�У�����ָ��(d��o)�����ԡ��Ĵ��ɢ�r(sh��)���̎��������������Ԓ�^����Ԓ�^Ҫ�����������^���ֱ������ǰȥ�����M(j��n)�����]���ۅ��U����һ��ǷŵÏ�ǰ֪Ҋ���(hu��)�U�����M���ڶ�횰����������D����������������^Ȼ�������D�����Q����������������������������Ǿ��h(yu��n)����������Ҫ��ڶ�������e�� �ܣ���ʮ��ƽ��(sh��)�ص��Z�Ԏ������ۘ���������Ҋ��

����߀������ٝ��ึ�c��������ʾӡ�ɂ�����ԓ���F(xi��n)�������_ɽ֮��Դ����ٝ�Z��(n��i)�����£�

�������R(sh��)��֪���ش���Ц�ĕ��д��TҊ�������Ϫq��Ⱥ�����������z����������Ԓ��(d��ng)̎�^�����K���K�����Ѷ����l���촽Ƥ���L(f��ng)ǰ�І������£�Цָ�����q�h(yu��n)Ϫ��

�h(yu��n)Ϫ��������ٝ����������Ŀɽ��ס������������

������֪���ۣ��������������Ϫ֮�f������

���ī�E

�˄tٝ�ZδҊ�ڡ���Ŀ�з���ЏV䛡����š���ٝ�����������h(yu��n)Ϫ���۵ķ�����(li��n)�뵽���ӡ����½�(j��ng)����֪���ۣ��������������Ϫ��֮�f����Ԝ�C��Ĭ���Z���V�f�U����һλ�õ���ɮ�����S�͵������SȻ������

������Ԋ�ʳ���

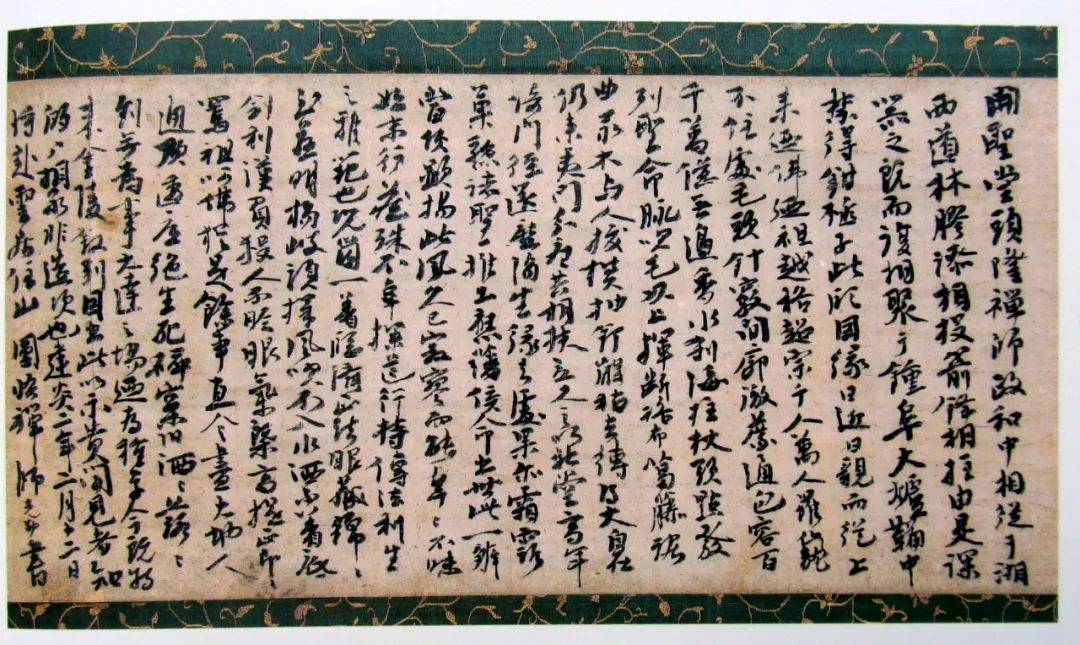

Ԫ���r(sh��)�ڵ����նU����Ԋ�ij���֮�L(f��ng)�H��ʢ�����P������B�^����ɮ������v���꣨1329���|�ɷ�ɣ�ĺ�;���ԡ��������ɡ��������o�L(f��ng)�������\�L(f��ng)������ϲҊɽ�������^�̍u���������������}��������ʮ���׳���Ԋ������̎���eһ�t�½���ӡ�c��ɮ��ɽʿ�Ƶij���֮����

�½���ӡ�������겻Ԕ��Ԫ���R��(j��)��ɮ�����r�������������Մ����ԷQ�����̡��B�����ڽ����ݣ�������ס�ֽ��K���Ϻ����㽭�ȵصĶ�����Ժ������λ����ɽʮ�x�ĺ��ݵ����º͌����������µ����С��½���ӡ�U���Z䛡�������������ӡ�����u(y��)�ձ�������ɮ���A�W(xu��)����Ҫ��(du��)������(j��)�P�߳����{(di��o)�����F(xi��n)���ձ���ī�E������(j��)�f��������ī�������� 28 ����

��ɽʿ�ƣ�1301-1370�����ձ��R��(j��)�ڶUɮ����ɽʿ�Ʒ�����������ԭ����̖(h��o)���顰���ơ�����Ğ顰��ɽ����ɽ�LJ��������ϲ��������ձ��Κv���꣨1328����Ԫ���S�½���ӡ���ϳ��������˅��U���������꣨1345���w������vס��쳇������£��ڽ�ɽ��hɽ���У��������İ����¡��|�������R���µ������Z䛡���ɽ䛡�����������

��(j��)����ɽ���Ђ���ӛ�d��ʿ�Ƴ�����ӡ�T�r(sh��)����ӡ�����[�ɽ�����£�ʿ����һ���������Ի��

ʿ˼�Ű���

ʥ�B��������Ȼ���������Z�c�������A�L����˪��������ð��_�̺��T��

���X��C(j��)ȫ©й��������ּ�S�lՓ����˼��(d��ng)����������һ��Ϫ�_(d��)��Դ��

Ҋ��������ӡ����һ����ͣ���Ի��

ɽ�Ӵ�ر���Ȼ������ǧ���c�f������s���_�����������T�������T��

�L(f��ng)�^��Ӳ�y�ػ�����̎������Ӌ(j��)Փ����ʮ�����p���^��Ҫ֪һ�γ���Դ��

����L������ӡѸ�P������Ʋ���һЦ��

����Ԋ�ʵ��ָ屻ʿ�Ǝ����ձ����F(xi��n)���ձ����δ��h砂}�г��Pɽ�Ď���1959 �걻ָ������Ҫ�Ļ�ؔ(c��i)���@�t������ָ���˶U���ǎ����W(xu��)��֮���_�����߷��T��ͬ�r(sh��)����ʾ�˶U������ġ�������Ŀ���������Z�Ժ�����֮������Փ�������h�Z����ֻ��������_(d��);���ķ��㣬�����Ǿ��������龿���ġ����X��C(j��)����������ּ������ȻҪͨ�^����˼���ʡ��?q��)��F(xi��n)��

���ģ���������

�����挦(du��)��Ľ��������նU���g�ĕ�������Ҳ���^�l����ֻ����ž���һ����˽���ԣ��������IJ�������F(xi��n)����ŵ�������r��Ҫ���������N��һ����Ԫɮ�ˌ��o�w������ձ�ɮ�������Ǐ��ձ��w������Ԫɮ�ˌ��o�ձ��ĵ��ѵ�����������Ԫɮ�ˌ��o�ձ����ڼ��ű���

��һ�N��r����(du��)�^�������Ў�ɮ�c�ձ����ӵĕ���������Ҳ��ͬ�T����֮�g��������������������Ώ�ɽ��ס�֟o��(zh��n)�����c�ձ����ӈA���������ź��Hֵ���P(gu��n)ע��

�o��(zh��n)������1178-1249�����������ȷ������Ĵ���������d��������h���ˡ������μζ����꣨1213��ʼ���Ⱥ�ס����������£��ڽ��㽭���������(zh��n)������ɽ�՝�(j��)�£��ڽ��K�(zh��n)�������cԪ��ѩ�]�£��ڽ��㽭����������������R������ɽ�£��ڽ��㽭���ݣ��ȡ��С��o��(zh��n)�����U���Z䛡���������o��(zh��n)��������(du��)䛡�һ��������

�A����1208-1280�����e���q�A���E�ӣ����o���hһ���������ձ��ε�Ԫ�꣨1235���������S�o��(zh��n)�������U�����vԪ�꣨1241���w�����w�������A����Ո(q��ng)��(d��n)�β���縣���_ɽס�������º�������֪�˴����������ڻغ��б��_(d��)�ˡ�οϲ��֮�飬�����V�����Ȟ�����������(d��ng)��ƽ�ȴȣ��ԽӁ�W(xu��)����Ҫ�����ڷ���֮�������ஔ(d��ng)�r(sh��)�r(sh��)�Ծ�����ͬ�r(sh��)�����c�����\����һ픡��٣����Ա����ڲ������������꣨1242�������A����(y��ng)Ո(q��ng)��(d��n)�β���������_ɽ������������Ϣ���Ÿ��V�ˎ�������Ո(q��ng)���ߞ���Ժ�}�������������ӵ����ź���Ȼ��P���H��������U�¡����T���~�����Ҵ��֢������ڻغ����H�е،����������Դ���һһ��ȥ���ֿ��´����С����֪���÷����粻���ã��������֮�(d��ng)��ȥ������

ͬ�r(sh��)���ᵽ�ˏ�ɽ���������(z��i)֮�¢�������Ϣ���A����S���ձ����R�������x�������������ߞ�˻I����ǧö��ľ��������ɽ�ؽ�����ľ�\(y��n)�_(d��)�������������º��A����ʾ���x������֪��ľ�\(y��n)�_(d��)�ľ��w��r��ͬ�r(sh��)���ᵽ���L�ձ�������ʢ�����U��δ�������L�ϼ����Q����������(d��ng)һһ�����Ϸ��������Пo�в�����ӡ��ݣ��Ą�(l��)�A�����U���ږ|孰l(f��)�P(y��ng)������ձ���ԪԪ�꣨1243���������յ������ź��ͷ��µĈA����P�غ������ȣ��Լ��Լ���W(xu��)���g���Ɏ������_ʾ���㡱���Ĵˡ��r(sh��)�r(sh��)�Ծ������^�����ᵽ�յ��������ź������ٰ݆��x���������ѡ�������(du��)�������n�\����һ������м�֮˽����뼡���������(b��o)������¡���ȥ�q����ʼ��������һ�܈A�䡱�������꣨1244�����w�ξ����|���µĈA������ӡ���˽o������ȥ���ź��͌������ô�ϲӍ�������ڻ����б��_(d��)�ˡ����A����ס�����x�������е�����ο�ϑѡ����ڴ���������˵���ʹһ֦���������ձ��������]����ֻ�Fʼ�Kһ��(ji��)����Ȼ���Ķ��� ����

�ڶ��N��r����̫������?y��n)���Ԫɮ�˸��պ������K���ձ����w���߳�ȥһЩ��֪��������֪�H�Ѓ��ˣ�أ���Ռ���1197-1276���������ӕң�1249-1306����ǰ��Ҳ�ǟo��(zh��n)�������÷����������ھ���Ԫ�꣨1260���|���ձ���ס��砂}���L�£��ձ��������꣨1265���������������̴����꣨1271�������������w����Ԫ������꣨1299�������SԪʹһɽһ���ٴθ��գ��ձ�����Ԫ�꣨1306��ʾ�������˚w���������c�ձ����汣����(li��n)ϵ��Ŀǰ����ī�E��������ͨ���Ռ����o�ձ����Ѽ����ӵ��ź���������һͨ����Ԫʮ���꣨1280��Ԣ�Ӄ����µ��ӕҌ��o�ձ����ֵ����������L�����F(xi��n)����u���g(sh��)�^��1952 �걻�J(r��n)���顰��Ҫ�Ļ�ؔ(c��i)�����ӕ����ź��г��ˆ���?q��)�������r��Ҳ�R��(b��o)���Լ��Ľ��r���e�ᵽ����ͯ�������Ԟ���U��������|������ʒ�������f�ա������_(d��)���Լ����ٶȸ������ҡ�����(f��)���ٚw֮Ը�����������

�����N��rҲ���ٔ�(sh��)���H�ߴ����Ե����з��������o����ؑ�ڵĻغ������S��������ֿh�ֵ^(q��)�����o(h��)���Ѽ���v���ŷ�U��������ؑ�ڣ�ֱ�־�ʿ��һ����ͨ�^��Ԫ���t�U���ͽo�з������ź���ɰ������һ��������Ԫ����ɮ�o�[Ԫ��Ո(q��ng)���з�����ٛ(z��ng)�c��༰��ٝ�������ڽo���Ļغ��и��x����ٛ(z��ng)��ɰ�𣬲���(y��ng)�˺��ߵ�Ո(q��ng)����

�C��������ī�E���γ��^�̞��҂�������һ��(g��)ʮ�־��w������(d��ng)���Ļ������D�������@һ�D�������л�?y��n)�뷨����(y��n)�������η����֮�U(xi��n)�������������g�ăɇ�ɮ�H�����Ժ��{�ٴ����ؑѽ��������W(xu��)ɮ���Ї���ɮ�������˴��g���\����������ཻ���ڌ�(du��)Ԓ�ͽ����м����������ӏ�(qi��ng)������@�Ƿ�̵�ƽ���ĺʹȱ���ʹȻ��Ҳ�����A�����f(xi��)���f��İ������Լ����A����һ؞���H���������Y������֮̎��֮���ı�Ȼ��

����ī�E���ձ������Ă����������cɮ�H��(du��)Ԓ��ý��

��Ԫ�Uɮī�E��(j��ng)�������Ճɇ���ɮ�H�����ձ���������������Ժ���U�����g�l(f��)�]�����ӵ�������������ӡ�ɠ��ٝ�����ɮ�H�÷����C�������Z����ǎ�ɮ�����W(xu��)ͽ�Ľ����������ֻ��Ƭ���Ǻ��˼��쾒�����˸ߵµ�ý���������ī�E�����Ǹ���Ժ������صČ���@һ�c(di��n)����������������҂�����֪һ������(y��ng)�����꣨1370�����¶�ʮ�������x�����ţ�1325-1388��Ҋ��砂}�A�X���m���B�m(x��)���������L(f��ng)��p����(y��n)��������ɽ��Ҋ��ī�E������Ԫ��ѩ�Եġ��x���f�����o�W(xu��)��Ԫٝ�^����Ƚ�Ȼ�o�������Z�T��Ի���������Ɠp�����ڽ�������o�Ԟ�n��Ω��(j��ng)����������ī���p�ߣ��Ǟ��n����t�o�������������ɴ˿�Ҋ��(j��ng)����������ī�����������е�λ��������Ժ�����p����(y��n)�ص���r�£���(j��ng)��������ī���ȽԱ��������Ҳ�f������Ժ��(du��)���ߵ���ҕ��

��ʮ�����o(j��)���ڣ��S�����ֲ���ij��F(xi��n)��һ����ī�E��u���ձ������`�Ů�����

���ֲ�����c�������̟��[�ġ������(hu��)�����A�����ŵġ���Ժ�衱��ͬ���²��L(f��ng)����Ŀ���ǘ�(g��u)��һ��(g��)�����е�ɽ�ӡ���ʹ���Ӳ��(hu��)���˂�?c��)ډm����СС��������Ғ��Ƭ�̵�����Ͱ��������ֲ���ǽ����ձ�Ĩ�����ǰ�����ׄ�(chu��ng)�ߞ��������˴�����⣨1423-1502�����������Lj��в���ǧ���ݣ�1522-1591�������ֲ�����Ƅ�(d��ng)�ߺܶ��Lj��������漰����ĸ������������Ѓɂ�(g��)���c(di��n)����һ���c�������P(gu��n)ϵ���У���������и��S��ɮ�U�Ľ�(j��ng)�(y��n)��ǰһ��(g��)���c(di��n)ʹ���������P(gu��n)�����˼���������ʽ�����ܵ������A�ӵ�֧���������ڲ��ֲ�����ռ��c��P(y��ng)����һ��(g��)���c(di��n)�Q���˲��ֲ���ľ����ɱ�����ܵ��U��˼���Ӱ���

һ���J(r��n)���������ڲ��(hu��)�БҒ��Ї��Uɮī�E���������Ǵ��������������S���������ס��һ���ڼ���1394-1481�����U��������������ӡ���C������(j��)�f�����δ������U���A����ڣ�1063��1135���֕��ķ��Z��ǧ���ݸ�ͽɽ���ڶ�����������ɽ���ڶ�ӛ����1588 ��ɕ��������ᵽ��⌢�Ď�ɮ̎�@�õĈA�����ī�E���ڲ��(hu��)���ׄ�(chu��ng)�˲��ґҒ�ī�E�������������߰����ձ������ī�E�_ɽ֮�f��

�������֮����ī�E��Խ��Խ������ڲ��(hu��)�����r(sh��)���IJ��(hu��)ӛ�����ӛ����@һ�c(di��n)�������������õ����Εr(sh��)����ǰ�IJ��(hu��)ӛ��Ӌ(j��) 1.5 �f����ʼ�����ݾ������Ķ��꣨1533���_ʼ�����ġ����ݕ�(hu��)ӛ�����ձ��W(xu��)�߹Ȼ������@ 1.5 �f��(g��)���(hu��)ӛ�錦(du��)���������˚vʷ�ϒ��S�ڲ��(hu��)�е�ʹ����r���Y(ji��)���@ʾ��16 ���o(j��)ǰ���������(hu��)�Ò��S�����L����Ʒ�s�������Ʒ�� 2 ����16 ���o(j��)��������L����Ʒ�c������Ʒ��ʹ�ñ�������һ����17 ���o(j��)�� 19 ���o(j��)�������� 18 ���o(j��)ǰ���~���ߵ�ʹ�ñ������^�ӽ��������r(sh��)�g������Ʒ�����L����Ʒ�� 2-3 �������ڕ�����Ʒ�У����Ճɇ��Uɮ��ī�E��ʼ�K��������������16 ���o(j��)���Ї��Uɮ����Ʒռ�^�����(sh��)���M(j��n)�� 17 ���o(j��)�Ժ����ձ��Uɮ����ƷѸ��������ռī�E����(sh��)��һ���������Ї��˵���Ʒ�t��u���� 25%���ң����� 18 ���o(j��)��������Ї�����Ʒ��ʹ�ñ����ѵ��� 6.9%��

�P������ 16 ���o(j��)���~�� 17 ���o(j��)ǰ���γɵġ��Ĵ���(hu��)ӛ���錦(du��)�����^�������{(di��o)�����Y(ji��)���@ʾ������ 19 λ��ɮ��15 λԪɮ��ī�E��� 326 �γ��F(xi��n)�ڡ��Ĵ���(hu��)ӛ������

��ô���ձ����˞�Ε�(hu��)�����A��Ԫ�Uɮ��ī�������P���Ԟ�������ԭ��������������(g��)���棺

��һ���ձ�������γ��^�����c�U�ڵ������P(gu��n)ϵ��Uɮī�E��ʹ�õ춨�˻��A(ch��)��������12 ���o(j��)ĩ�ɶ�������������ձ��R��(j��)��ʼ������֘s����1141-1215�����γ��IJ��������Ѽ�跽�������ձ����������Բ��B(y��ng)��ӛ�����P(y��ng)��Ĺ�Ч��

��Σ��ԈA�������ֽB��(1235��1308)������ā��A��ɮ�Լ����նUɮҲ����Ԫ�ķN�����Ʋ輼�g(sh��)�ͶUԺ��Y�����ձ������M(j��n)���ձ����ֲ�����Q������������ֲ�����ׄ�(chu��ng)�ߺ��`���ߴ����жU�Ľ�(j��ng)�v������Uһζ��֮�����܌�(sh��)�F(xi��n)���֮���c�U�����еĽY(ji��)�ϡ�ǧ���ݾ����f�^����С���g�еIJ蜫�������Ҫ�������з����еõ�֮�¡���

�����ǧ���ݵij���(d��o)�Ƅ�(d��ng)��ī�E�������С�ǧ�����J(r��n)������������Ԓ��S�����Ҫ�����ǎ��������蜫�������õ��_��֮����������ī�E��λ��������͑�(y��ng)ͨ�^��(du��)ī�E�Z�Ծ�����w��(hu��)��ͨ�^��(du��)ī�E��(n��i)�ݵ����ߡ�ī�E�����ߵ��е�������(sh��)�F(xi��n)�c�掟�ľ���(du��)Ԓ����ǧ���ݿ�������Ԫ�Uɮ��ī�E�Dz����c�Uɮ��(du��)Ԓ��ý�����ǎ������˶U�Ľ�������������������顰��ʥ����ǧ���ݵ���Փֱ��Ӱ��˺�����˵��О���

��Uɮ�����������������ء���Ȼ��Ó�ס����L(f��ng)������ձ��ˡ���������������������̓�Ͳ�Ҏ(gu��)�t���Č������R(sh��)�����ɷ��J(r��n)�������������еIJ��˶�������U�����⣬�ڲ����БҒ�ī�E�ķ�ʽ�����^�m(x��)���е�һ��(g��)��Ҫԭ��֞���ˌ�(du��)ī�E�����J(r��n)ͬ��

����֮�������ɡ����~���o��(zh��n)������ٛ(z��ng)

��ǰ������17���o(j��)���~�Ժ���Ԫ�Uɮī�E���F(xi��n)�ڲ��(hu��)�еı�������½����Ȼ��J(r��n)�����@�c��(d��ng)�r(sh��)�����������Ʒ��ʹ�ñ����½���څ����һ�µ���������@һ�F(xi��n)���ԭ�������˲��(hu��)������ɡ������(sh��)���IJ�������Ҫ���ڲ���硰��(sh��)�ġ�����Ĵ_�����@һ������ҕ������c���ҿ��g�����(hu��)�Y���ąf(xi��)�{(di��o)���c�y(t��ng)һ��������A�F������������ġ�������ձ����a(ch��n)Ʒ�������ϲ��ֲ���ľ�����

�����r(sh��)����1603-1868�������Ժ������������ɮ�������ġ�һ���(�H��һ���ֵ�ī�E)�ɞ�Ĩ������S�����������R�������J(r��n)�������F(xi��n)�@һ�F(xi��n)���ԭ�������c(di��n):1������c������P(gu��n)ϵ���������H�S�������IJ������S����¸�ɮ���U������¸�ɮ�����в��پ�ͨ���֮����2���S��������ռ������(hu��)���(d��ng)���l����ī�E������������������Ԫ��ɮī�Eԭ����(sh��)���������Ҽ����ڌ�܊���ό���ʿ���ٔ�(sh��)����������һ����˟o��ʹ����3����(du��)���Ї�ɮ�˵�ī�E�����ٲ���ֻ���������F�����g(sh��)Ʒ���������p��δ�����������еă�(n��i)�ݣ����ձ��ˌ��ġ�һ��������ױ�����������ͽ������@Ҳ���M(j��n)�ˡ�һ������ռ����\Ȼ����������������ǧ�����@�㾫ͨ�U��֮����Ҫ����������桢��ɮ����Փ�^����������Ԫ�Uɮī�E�ă�(n��i)�ݶ��鷨�Z�������������������IJ��˱��Ͳ������e��Ԫ���r(sh��)����1688-1704���Ժ���һ��������A����u�ɞ������(d��ng)�����w���������Ƕ���������˼���еĶU��Ԫ����������ֻ�dz��ڑT���������Ǟ�����ҫ�����оw�ġ�������v�������p���^�IJ�����е���Ʒ�����Ғ���Ԫ�Uɮ��ī�E���������(d��ng)�r(sh��)�IJ��(hu��)ӛ����ֻӛ�dī�E���������ߴ硢���b��ʽ�Լ�������r����(du��)��ī�E�ă�(n��i)�����н�����Ȼ������(du��)�ڲ��˶�������������ī�E�ă�(n��i)�ݽK���Ǽ��z���������������ձ�ɮ�������˺��˵�ī����u�ܵ��������Ěgӭ���e�����Ї�ɮ�˵�ī�E���е��ٔ�(sh��)����֮��֮�����ձ��˵���Ʒ�ɞ��˲��Ғ��S�����ǡ�

����������W(xu��)���R������Ī˹���ԣ����˂����`�������������������������`������Uɮī�E�|���ձ������������ϵľ����������˸�Ʒ��ʹ������e���`�Ա����c�˸����x���@�N���x���ձ��������l(f��)�F(xi��n)��������ʹ��ɞ��ձ�����Ļ�����Ҫ�M�ɲ������@Ҳ���ձ��Ļ�����������ģ���c��(chu��ng)�µ�����ʹȻ��ī�E���H�Dz����c��ɮ�������Ĺ��ߺ�ý����Ҳ���Ļ����ڵı��F(xi��n)�c�ɹ���

����ī�E���ձ������Ժ���������ղ����b�p�c�о��Č�(du��)��

�����r(sh��)�������ڵõ�Ļ����܊���ό���ʿ��֧����Ĩ����l(f��)չ�úܿ졣���ξS���Ժ����S����ʿ�A�ӵě]����Ĩ�������ʧȥ�˹ٸ�֧�ֺ���Ҫ��(j��ng)��(j��)��Դ��ͬ�r(sh��)�������ιٸ��������_�������ߵij���(d��o)�������(hu��)�������ˌW(xu��)�����Ļ��ĸ߳������y(t��ng)�Ļ��ܵ�������Ĩ���Ҳ��˲���l(f��)չ�ĵ����ڣ��ԡ���ǧ�ҡ�������ĸ���(g��)������ɾ���ͬ�̶ȵ��������������ܶ�轳���ò���׃�u����߾S����Ӌ(j��)����������������������Ј���

���ξS��֮���ܴ���IJ�ֹ��Ĩ������S�����U��ጡ��\(y��n)��(d��ng)�ڸ��ص�չ�_���S����Ժ���ƉIJ����®a(ch��n)����ռ�ӊZ����Ժ��(j��ng)��(j��)�����˺ܴ�ě_�����@Ҳ��(d��o)����(n��i)����Ĵ�����ʧ�������Uɮī�E��

�c��ͬ�r(sh��)����ֳ�a(ch��n)�d�I(y��)�����ߵČ�(sh��)ʩ��������һ����(sh��)���ۺ���Y���ң������м���ͨ�^���ξS��¶�^�ǵ�������Ҳ�н����r(sh��)�����̵ĺ��ˣ�߀�д�����ʿ�ĺ��ᣬ�����еIJ����������|(zh��)��ԣ֮�������ľ��İ����cÓ�ף����y(t��ng)Ĩ������ɝM�������ľ�����Ҫ�����ң������еIJ����˼����б�����ϲ�ò���Ă��y(t��ng)�����ǣ������ɞ����Ƅ�(d��ng)���������(f��)�d���²�������(d��ng)�r(sh��)�������(hu��)�h(hu��n)����Ӱ���һ���ˌ�(du��)������dȤ����������߃r(ji��)����˱��������d���Y���Һ��˵����ØO������ăr(ji��)���ռ��vʷ�ϵIJ�����������磬����ʮ���꣨1886������(d��ng)�r(sh��)�ęz��d�d�L��߅�K�H������ǧ��?q��ng)A���I���˲���h(yu��n)�����ڼ�Сܥ�ҵ� 128 ������ߣ����в���������Ʒ������Ļ����܊�´��ҹ⣨1604-1651���p�n�oСܥ�h(yu��n)�ݣ�1579-1647���ĸ���Ԫɮ�����εġ�ƽ�ġ�ī�E�����ǣ������IJ�������������d���Y���������������ĺ����е��� 20 ���o(j��)���~���������g(sh��)�^���o(j��)���^���Ď�������_չʾ��݅�IJ�Ʒ���@�������Ͱ������ٵ���Ԫ�Uɮī�E��

���A��ӡ�ɠ�ī�E���F(xi��n)�ؖ|�����������^��

����(j��)�P�ߵij����{(di��o)�����ղص���Ԫ�Uɮī�E��(sh��)�� 15 �����ϵ�˽���Ļ��C(j��)��(g��u)�а˼������r���£�

��1��λ�����δ��h砂}�еij��Pɽ�Ď���ʼ���� 1943 ����������Ԫ�Uɮī�E 32 ������(chu��ng)���ߞ�����ڹŕ��c���g(sh��)Ʒ�ղصČ�(sh��)�I(y��)����ԭͨ��(j��)��1894-1981����

��2��λ�ږ|������u���g(sh��)�^���_�^�� 1960 �꣬������Ԫ�Uɮī�E 30 ������(chu��ng)���ߞ�|��������F��ʽ��(hu��)���ԭ���L��u�c̫��1882-1959����

��3��λ�ڴ����е��������g(sh��)�^��������Ԫ�Uɮī�E 22 �����_�^�� 1954 �꣬ǰ�����������ɣ�1841-1912����լۡ��������������ձ�����ʮ�꣨1877�������ϑ�(zh��n)�������c܊���I(y��)�@�þ��~������ʹ������ؔ(c��i)�y�ɞ����Εr(sh��)���P(gu��n)���^(q��)���Ќ�(sh��)����ؔ(c��i)�y֮һ����߀�ڸ�լ��˳��^ 40 �g�IJ��ң������e�k���N��͵IJ��(hu��)��

��4��λ�ږ|����÷�ɼo(j��)���^���_�O(sh��)�� 1968 ����������Ԫ�Uɮī�E 22 ������(chu��ng)ʼ��÷�ɏ�̫�ɣ�1893-1969�����dz�������Ҳ���ձ��t(y��)����(b��o)��Ą�(chu��ng)ʼ���������ձ�����f(xi��)��(hu��)��(hu��)�L���ձ��մɅf(xi��)��(hu��)��һ�������L���Ļ�ؔ(c��i)���o(h��)ί�T�����O(ji��n)�ޡ���������b������������

��5��λ�ږ|���ĸ������g(sh��)�^�������� 1941 ����������Ԫ�Uɮī�E20 ������(chu��ng)�����Ƕ��������һ�ɣ�1913-2002�������ڲ�Ʒ�����丸���������һ�ɣ�1860-1940�����ղ������������һ�����Ζ|���F�����L���Ǹ���ؔ(c��i)�y�Ą�(chu��ng)ʼ����

���A���Zī�E���F(xi��n)�خ�ɽ�o(j��)���^��

��6��λ�ږ|���Į�ɽӛ���^���_�^�� 1964 ����������Ԫ�Uɮī�E 15 ������(chu��ng)���߮�ɽһ�壨1881-1971�����ܵLJ�����ɽ�ϵĺ��ᡢ��(sh��)�I(y��)����

��7��λ�ږ|�����o�����Ď���������Ԫ�Uɮī�E 15 ����ǰ��� 1892 ��r�鏛֮����1851-1908�����ԼҸ�լ�O(sh��)�����Ď����r�鏛֮��ϵ���Εr(sh��)����(sh��)�I(y��)�����f(xi��)�����֎r�鏛̫�Ʉ�(chu��ng)������Lؔ(c��i)�y�������ձ��y�п��������ӎr��С��̫�^�����Ʒ���ڬF(xi��n)�ؽ������o�����Ď���

��8��λ�ڴ������ľ���g(sh��)�^���_�^�� 1968 �꣬������Ԫ�Uɮī�E 15 ������(chu��ng)ʼ����ľТ֮��1895-1985���Ҿ���(sh��)�����p�r(sh��)�_ʼ�ռ��|�����g(sh��)Ʒ����Ʒ�s�딵(sh��)���ձ�������ˮī����ī�E�����J(r��n)���ǡ������U���Ļ��Č��족��

����˽���C(j��)��(g��u)���|�����������^���������������^�����������g(sh��)�^�����݇��������^�ȹ����C(j��)��(g��u)Ҳ����һЩ��Ԫ�Uɮ��ī���������IJ�Ʒ��Ҫ������ُ�;�ٛ(z��ng)���������|�����������^�����ձ��vʷ����ƾõIJ����^����Ʒ���|(zh��)���͔�(sh��)�����ձ���������һָ���F(xi��n)�ص� 26 ����Ԫ�Uɮī�E������ 5 �����О�������ԁ�����ƽ����������ƽֱ���ľ�ٛ(z��ng)����ƽ������1751-1818��ϵ�����r(sh��)�����Ƈ��ɽ��������d�ڽ�u���h�ɽ��У������������Ԅ�O�����Dz���������Ą�(chu��ng)ʼ����

�������̽ܶU��ī�E���F(xi��n)���ձ��������������Ժ��

���������Ļ��C(j��)��(g��u)�����в�����Ԫ�Uɮī�E�����ھ�����砂}�ɵص���Ժ���@����������砂}����r(sh��)���U�ڂ��������ġ��@Щ��Ժ���¿ɷ֞�����һ��� 13 ���o(j��)���ɵĶU����Ժ���@���Ժ��λ����ɽʮ�x֮�����c�Ї��U���P(gu��n)ϵ���У��_ɽס�ֻ�?y��n)��Ї�ɮ����(y��n)����?j��ng)��W(xu��)�Ї����ձ�ɮ��,��Ժ��Ʒ���c�v��ס���P(gu��n)ϵ��������һ��� 14 ���o(j��)��������(du��)����Ӱ����h(yu��n)�ĶU�£��@���Ժ���ܹ���ɷ���������������ӱ��࣬����r(sh��)���ձ��U�ڵ�������������������c������P(gu��n)ϵ���������������Ԫ�Uɮī�E�� 17 ��֮������������ 3 �������� 2 �������^���Ļ��C(j��)��(g��u)����Ժ��ī�E�����ܲ�ʾ����������Ҳ����Ժ��(hu��)��ij��(g��)�r(sh��)����չʾ��(n��i)�Č��������砂}�ĈA�X�¡����L���ֹ��Ʒ�l(f��)ù�������x������(hu��)��ÿ��� 11 �� 3 �գ��ձ����Ļ���(ji��)��ǰ���e���������ҵġ������L(f��ng)�롱�eչ���(d��ng)���ڴ����g����Ժ��(hu��)�����ֲ�Ʒ���_չ������һ�����ṩ��ʮ���F���H��Ŀ�Ì���ęC(j��)��(hu��)��

��֮����һ��(g��)���o(j��)�ԁ����S���������˽�����Ļ��C(j��)��(g��u)�ij�����һ�����и���ęC(j��)��(hu��)���|����Ԫ�Uɮī�E���S֮�����ģ��nj�(du��)ī�E���������о������P(gu��n)�D���ij�����о�Փ���ij��F(xi��n)��������һ����(du��)ī�E��������J(r��n)�R(sh��)��ī�E�ăr(ji��)ֵ�_ʼ��Խ��Խ��������P(gu��n)ע���e���҇���һЩ��Ժ�͌W(xu��)��Ҳע����@����ʧ������z�����_չ�˲�ͬ�̶ȵĻ�ُ���о���������Щ��ɹ��u�@���w�F(xi��n)���Ļ��������p������

�ġ��Y(ji��)�Z

�ձ�����Ԫ�Uɮī�E���γ��c�����o�҂�����|���Ļ�Ȧ�\(y��n)�ЙC(j��)�������ⲻͬ���e�c�^(q��)֮�g���Ļ��������ں��ṩ�˲��ɶ�õĵ����������Uɮī�E������Ԫ�r(sh��)�ڶU���g��(du��)Ԓ�Įa(ch��n)�����|���ձ����H�ܵ��U�ڽ���Ƴ��������ܵ����ձ������͕���������أ���ҕ�龒���掟�������c���t�M(j��n)�����`��(du��)Ԓ����(sh��)�F(xi��n)���������Ҫ���������x���˸������;�c�Ļ���(n��i)�����@һ�^������(d��ng)�ر������ձ�����Ԫ�Uɮī�E�����Ļ������Ĺ�����Ҳ���Ļ����ڵĮa(ch��n)����ɞ��ض��vʷ���M(j��n)�^�������(hu��)�����M(j��n)����������

��Ԫ�Uɮī�E���γ��c�������ǹ��������ւ��f������һ�N�Ļ������c���ڬF(xi��n)���������������һ���vʷ�l(f��)չ�A�ε����(hu��)��Ҫ���ČW(xu��)��ˇ�g(sh��)���������ڽ̵��T�N���R(sh��)�ΑB(t��i)����(sh��)�H��ֱ�ӻ��g�ӵ�ȡ�Q����ӵ����(hu��)��(j��ng)��(j��)���A(ch��)��̽���@һ�F(xi��n)��ı��|(zh��)��ijЩ����Ҏ(gu��)���Ե����M(j��n)߉�������҂������c���������Ļ��������|���Ļ�Ȧ���γɣ������������ʷ����Ч�M(j��n)·��

�l(f��)���u(p��ng)Փ �u(p��ng)Փ (0 ��(g��)�u(p��ng)Փ)