ԭ��(chu��ng) �����Ű�����������

����֮׃��ʮ��������������ڽ��˽y(t��ng)���µı�����żȻ�g������һ�����u�顰��Ʒ���ı��ή�����

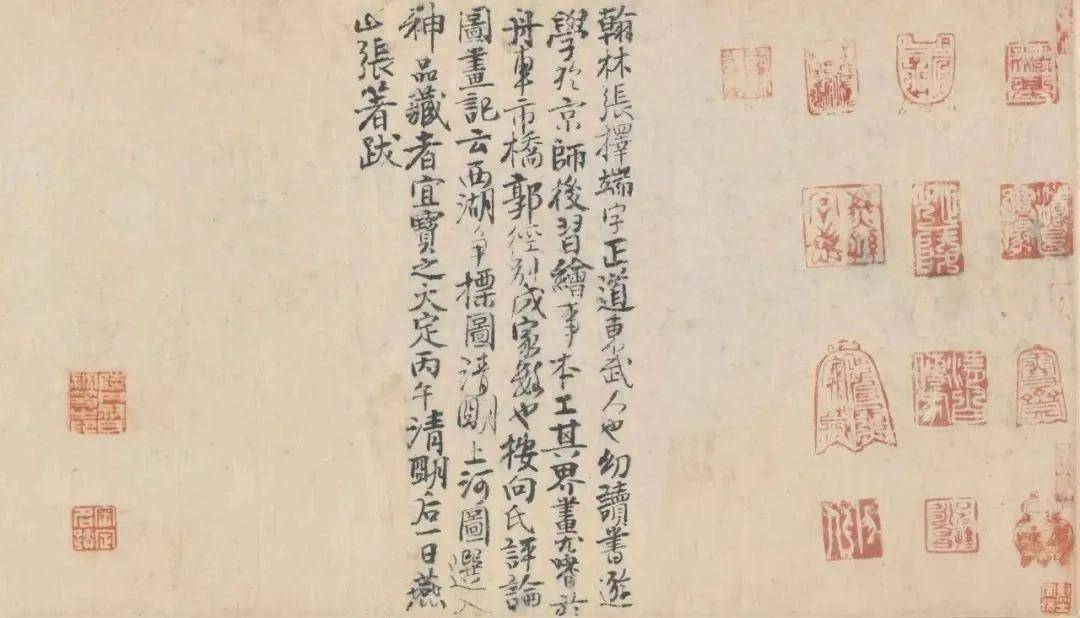

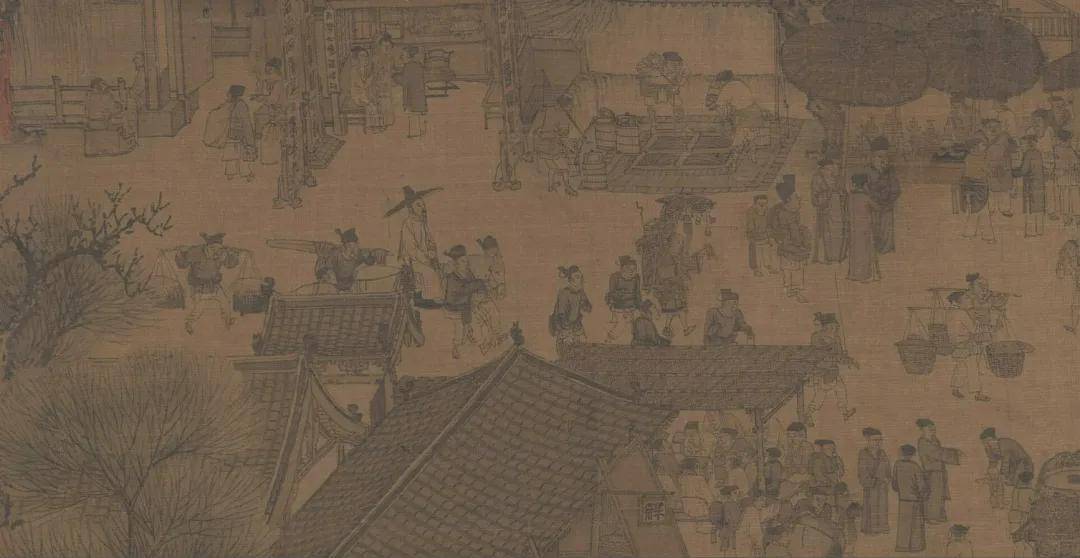

�@���������Q�顶�����ϺӈD���Ă����������·��Пo�Fħ���������������������ŵĖ|�����A֮�����������ڴ˺�(sh��)�����g��ÿһλ�^�p���������ǘ���

����������ɽ��һ�鲼�£���Ԋ�����Q������(y��ng)����ijλ�ղؼҵĸ������p�@����������������ˮ����ϡ��������ϺӈD���ϵİ��ģ���v���v�����������ġ��^��С�����Щ�漰�ˮ���(chu��ng)���������ղ��^�̣��Ǻ����ƽ⡶�����ϺӈD���vʷ���Ƶľ�����

�������@ƪ��������ɽ�������İ���������磬��P���Ȕ�(sh��)�Z��������v���ˮ����Ɂ���

���������ϺӈD���Ϗ������}�����DԴ���W(w��ng)�j(lu��)

��������l�����������ڽ����I(l��ng)���ď�����һ�ο����������ϺӈD���r��������Ҳ���@�ӵ��Ɇ�������������ͨ�^���r�����ҵ���ʷ�ϣ�̽������˵���ƽ������

ʷ�d������˳��������ݖ|�䣨��ɽ�|�T�ǣ������Εr��λ��ɽ�|��u������������Ұǧ����ͨ���������ˮ����Q(m��o)�Ĵ�����͢�ڴ������ݰ���в�˾���������ձ��ȵص����˳������Q(m��o)�������������̴��Ƽ����r�˷Q�������Z����������֮������ڸ��Ҵ��ա���

����ˏ�С���ܵ����δ��ۿڳ��Н������̘I(y��)�Շ����@�����պ�(chu��ng)���������ϺӈD���������Ļ�������

���Ρ�����ˡ������ϺӈD�����ֲ������DԴ���W(w��ng)�j(lu��)

���γ������������B�ʵ۶��Ą���������S������������Ů������������R��?sh��)ď���ˣ��M��Ҋ�C�����Q(m��o)���A����Ҳ��������Ļ�Ӱ����ǂ������ڡ���������ɽ�|�����L����ΌW(xu��)�ھ�������Ҫͨ�^���e�\��������

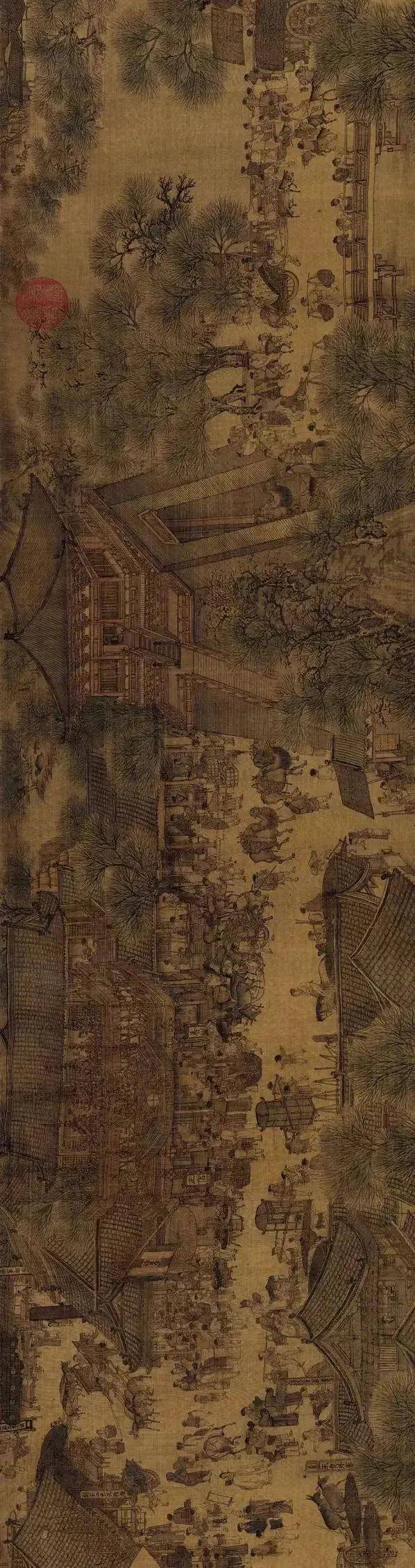

��ϧ��������������\���������Ǯ��ٵ�����ֻ���팤��·����K�����L��������һ�����������L����܇���Ј����������ǹ��ȬF(xi��n)���L(f��ng)�����(j��)�����ʷ���Ɯy�������ͨ�^�˱��κ���Ժ���L����ԇ���ɞ顰���ֈD��Ժ���t���������λ����������g��1119-1125�����(n��i)���ʽ��Լ��Į������������ϺӈD����s�����@һ�r�ڵ���Ʒ��

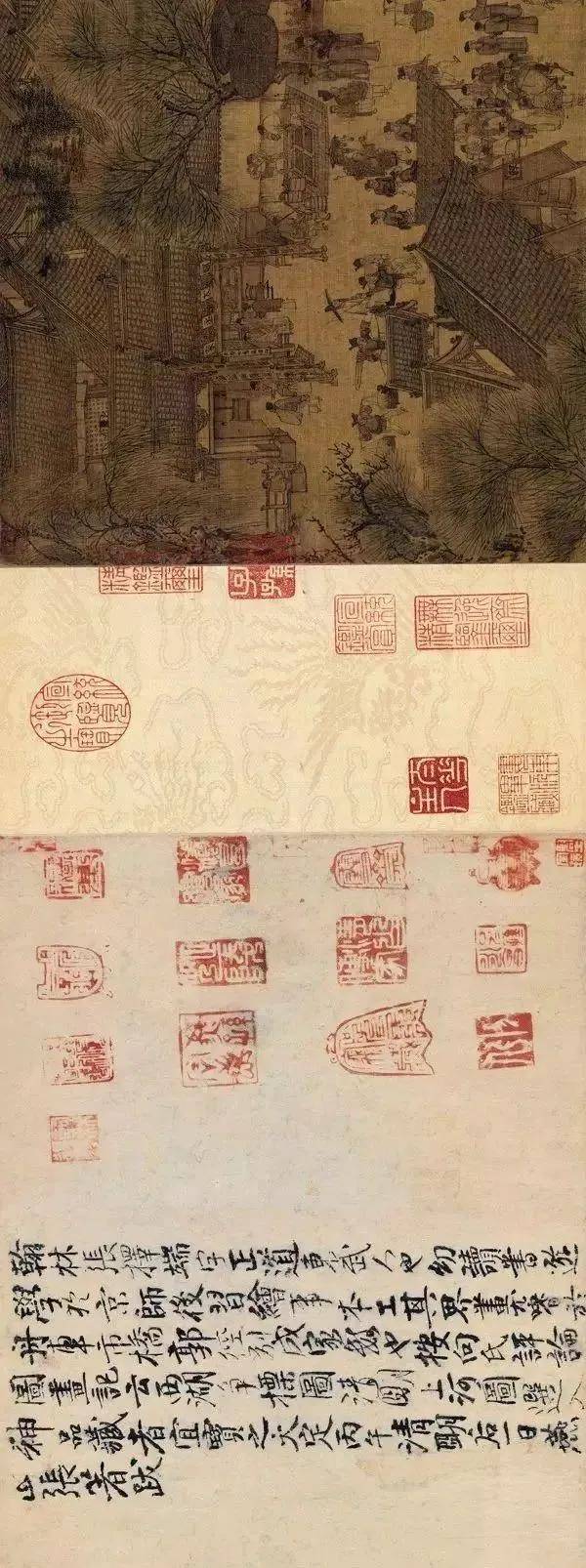

�λ����w٥�ǚvʷ����������ˇ�_������ˇ�g(sh��)��Ԅ�����b�b�I(l��ng)���ښv���ʵۣ����vʷ�·��_��һ��������Ц�������T�½��ܣ������ܞ�������λ��ڿ��^�������ϺӈD�������ھ��ӡ��ݽ����ֺ����p��Сӡ������ʾ������ˮ������J�������ݽ�ֽ��ݽ��w�����λ��ڵĕ��w�L(f��ng)�����ڕ���������ʢ�u�����īI�������@���}����Сӡ�������������g߀���������W(xu��)���J���Ǵˮ���(j��ng)�^����֮�ֵ��C����

��ֵ�����ͬ�r�ڵġ����ͮ��V�����]������@������

���顶�����ϺӈD������һ���ղ������������Ľ���ǣ����w���͕����V֮�������ڲ̾�����|�¡�ɽ�����V�Բ��d�������������������������ڮ��r������Ǹ������������V֮���d������q���V֮���d�K�SҲ����

�̾����λ�����ǰ�ļt�ˣ���(zh��)�Ƴ���������Ҳ���λ���ˇ�g(sh��)�ϵ�֪�����ͻ����Д��˺ܶ�ˇ�g(sh��)��������Ҳ�õ����ڵIJ����p�n�����������ϣ�ϵġ�ǧ�ュɽ�D����������в̾����}�ϡ�

��ô���������ϺӈD������벻�˲̾�����������J�����̾��dz�������С������ϲ�g��ֱ֮���������K�|�����Sͥ�ԣ�������ˑ�(y��ng)ԓҲ�ǂ����^���ɵĮ�������Ը���̾�����������Ծͱ���ҕ����

����˵���Ʒ�ں��������˲���ĥ���ӡӛ�������������ͮ�Ժ�����E�s�����������϶ɺ���ǡ���o���ˡ���

�������g�@һ�⣬�ƺ����Ǟ��������@������Į�����

�����������������L(f��ng)���������ϺӈD������24.8�������L528.7�����������x�峯�m͢��ʯ���������������F(xi��n)���ڱ����ʌm����Ժ�����ҏ������ɢ�cҕ��(g��u)�D�����ڽ����O(sh��)ɫ�Į�����������һ������һ������������12���o�Ķ��ǡ���������

���ε���������������_�⣩����Q�|�����꾩���@��ԭ���Ǒ�(zh��n)���r��κ�����������ڵ��������ƕr�ڰl(f��)չ����ԭ���(zh��n)���ݡ���ͨ�S���c���ӵ�ͨ���������ݳ����^��ʹ��ɞ���\�ӵ��ʺ�֮�أ�ͨ����Ҳ�������֮�Q��

���ʮ���r�ڣ���������x����h�������Ă�����(qu��n)�������������S���������������j(lu��)�[�o�F����������u�y���ݼ{�����ܵĽy(t��ng)���ߌ������M���˴��ĸĽ����U���ַ�������f�������ؽ�ס�������N���������w����ʹ���A��������Ҏ(gu��)ģ�����ν�������̫���w��ط�����������Q�顰�|���_�⸮����

������֮ǰ����ԭ���������붼�����L������ꖡ��@�������ǠI��֮�����Ǟ��˼ӏ������Ľy(t��ng)�������еȼ�ɭ������������Ȼ����IJ�����������(qu��n)���ļ������硶�ܶY������ӛ��ӛ�d�������ˠI�����������������T�����оŽ�(j��ng)�ž�����(j��ng)Ϳ��܉�������������泯�������г�һ����

��������֮ǰ�����P(gu��n)�е�����Ė|���S�������L������ꖽ�(j��ng)�^�v���U�����Ľ�����γɞ���ԭ�����Ķ�����

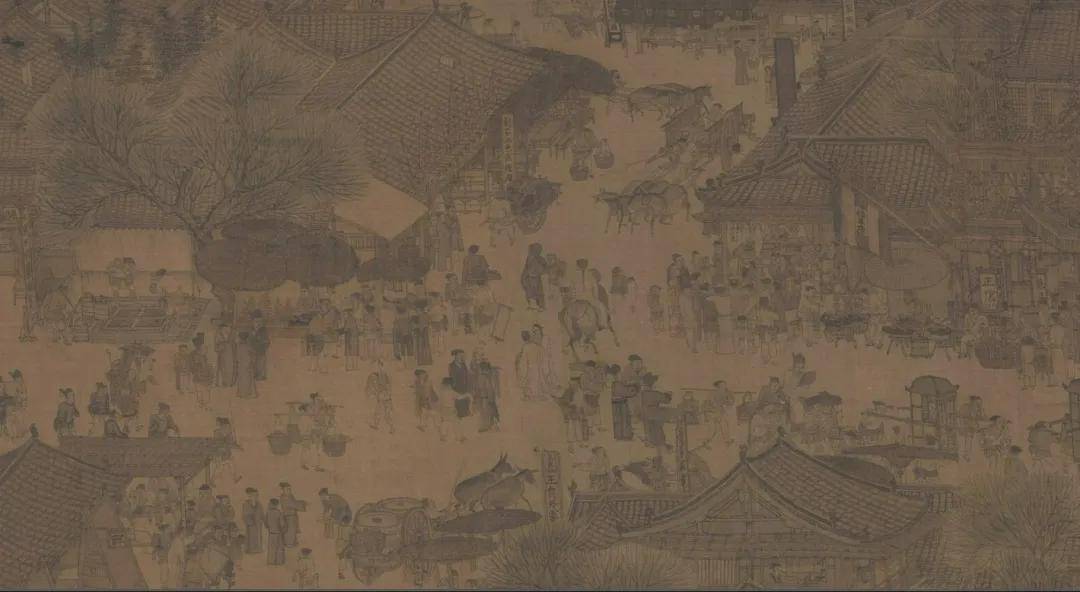

���������_�Ű��ݵ��ƴ������L�����ѽ�(j��ng)�ɞ�|�����������ġ�һ�����С������L������һ���������@���������Ķ��������L���ǵČm��λ�ڱ������γ�һ���ʙ�(qu��n)���ϵ��������������ɵ��ʬF(xi��n)���ϱ����S�����w�F(xi��n)��(zh��)�е��������������е��������ܵ�����ļs��������סլ�^(q��)��һ����ŷ��Ї����ָ������S��(j��ng)�̣������̘I(y��)�^(q��)�Ė|���������O(sh��)�������ÿ��ֻ������������r�������ɽ������ƴ�Ԋ�˰���Ԋ�䡰��ǧ���Ƈ���֣�ʮ������N���衱����������������L�����ڷ����ƶ��µij��в�����

�����δ���ԭ���ķ����ƶ��ѱ����ơ�

��ס���������������_��ʽ����Î�����ȡ�����]���ﷻ�����f���O(sh��)�Ď���ʮ�������³��O(sh��)������ʮ�����������O(sh��)�Ŏ�ʮ�ķ�����������δ�������Ľֵ��k��̎���ɳ����������֣�ÿ���O(sh��)������������ؓ؟̎�����¼m������������β����������Ȼ����\��߀�оS�o�O(sh��)ʩ�������ֵ����Nֲ��ľ������ȝ�������

��(j��ng)�̷�������̫����S�_ҹ�������������ܕr�g���������t�_�⸮�����ҹ���������с������ý�ֹ����Ҳ���ܿ��g���ƣ���䁷ֲ����غ����ؽ�����������ӵ��۴�֮���������ĸ��N�Ю����ɰl(f��)չ��������160�������Ƶ�����������^��Сʳ�����s؛������y䁵ȸ�ɫ����^�����ֲ�����ˮ���ɰ��������á��ʘǡ����g�T������ɫ��������Ŀ�����Д��������@�ڡ������ϺӈD����Ҳ�����w�F(xi��n)�����и��N��ɫ���������Q�V�控؛�ı�����

���Ρ�����ˡ������ϺӈD�����ֲ������DԴ���W(w��ng)�j(lu��)

Ŀǰ��֪���δ�������ʢ�r�˿����_150�f�������Ǯ��r�������һ����У������ˁ���ȫ�����ص��ܹ��ɽ�����(j��)���|�����A䛡�ӛ�d���������eĿ�t���Ǯ��w���C���麟����܇���v����������R��������·�����ҫĿ���_�_�h��������Ц����İ���飬�����{(di��o)���ڲ跻��������

���ˌ��@�����H���г�M�Ժ���һ�籱����R���ڑc�Ǿ�Ԋ�������^���y��ˮ����ȥ���@���Ǵ塱���������������ϵ����г��к�������ȣ��������l(xi��ng)��һ����

�vʷ�W(xu��)�������f�����A������֮�Ļ����v��(sh��)ǧ�d֮���M����O���w��֮�������������ϺӈD����һ�Pһ����ǡ���������Ԓ�����ӌ�����

���Ρ�����ˡ������ϺӈD�����ֲ������DԴ���W(w��ng)�j(lu��)

�ܶ��W(xu��)�ߌ��������ϺӈD���ă�(n��i)�ݷ֞�����������

�������_ƪ���Ҷˣ������L���������н������|�����A䛡�ӛ�d������ֶ�����������Lj@��������֮��(n��i)�����o阵�������˼�����꾩��������r(n��ng)�I(y��)�^(q��)���]��һ�K���e�ĵط���

���ʮ���r�����������ܶ�ĵ������ν����������S�����_���B(y��ng)ֳ�������γ�һƬ�н��r(n��ng)�����н����H�ǼZʳ�������������������������ܵĹ���(y��ng)�أ�֧�����꾩���f�˿ڵ��ճ��������ڡ������ϺӈD���ľ��ף�һ�ë�H�W�����マ���߁����S��ӳ���ۺ�����һĻ���o���l(xi��ng)���L(f��ng)����

���Ρ�����ˡ������ϺӈD�����ֲ������DԴ���W(w��ng)�j(lu��)

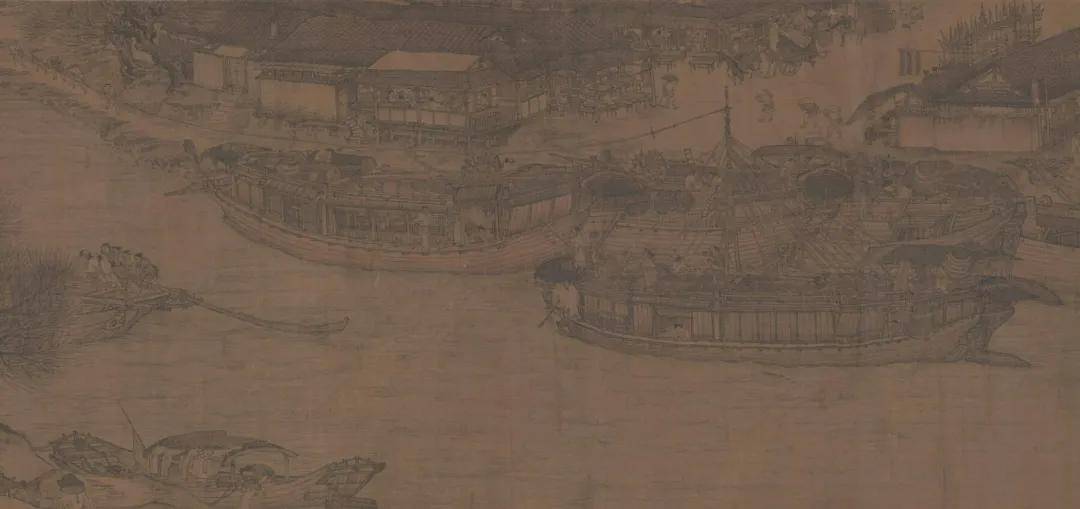

�������ϺӈD���ĵڶ�������Ҳ�Ǯ����ĺ��IJ��֣����@����Ӻͺ��չ�_��

���ˏ���ƽՓ������c�꾩���P(gu��n)ϵ�r�f��������������������ʳ������ʳ�����\�鱾�����\�Ժ�����������������������ԭ��������ه���ݔ�ͽ����Z�������Σ����ÿ��ͨ����_6000�����\�����_700�fʯ�����Q�ۇ���(j��ng)���ġ������}����

�δ��~���ܰ���궼�x���ԡ�Ω����ˮ��؞�Ǟ����������څ���Qٝ���֮���������һλ�������^�P�¡���܇�eݞ�����ཻ�������A�β��ǧ�ﲻ�^���ľ��������ڡ������ϺӈD������Ӷ��SȻ���ϡ���߅�w�����w�ļ���(ji��)������������ϯ���w���C����ϬF(xi��n)����朾�������չ�F(xi��n)�˹��˹����ǻۡ�

����ϵĺ�����DZ��Θ������g(sh��)�Ďp����Ʒ֮һ�����|�����A䛡��d�䡰�o�������Ծ�ľ̓������Ե��������w�硱�����еĺ��a�^�^(q��)���Z�Ƽ�����ֻ��������һ��؛�����������������������ϵ�ˮ�և���Դ�����߅�����˼���עĿ��������������֮�������Կ����[�ؔ��������·���������ߺ�Ƚ��u��

���Ρ�����ˡ������ϺӈD�����ֲ������DԴ���W(w��ng)�j(lu��)

�������ϺӈD���ĵ����������ʬF(xi��n)���dz��T��(n��i)�����䁺����ˡ�

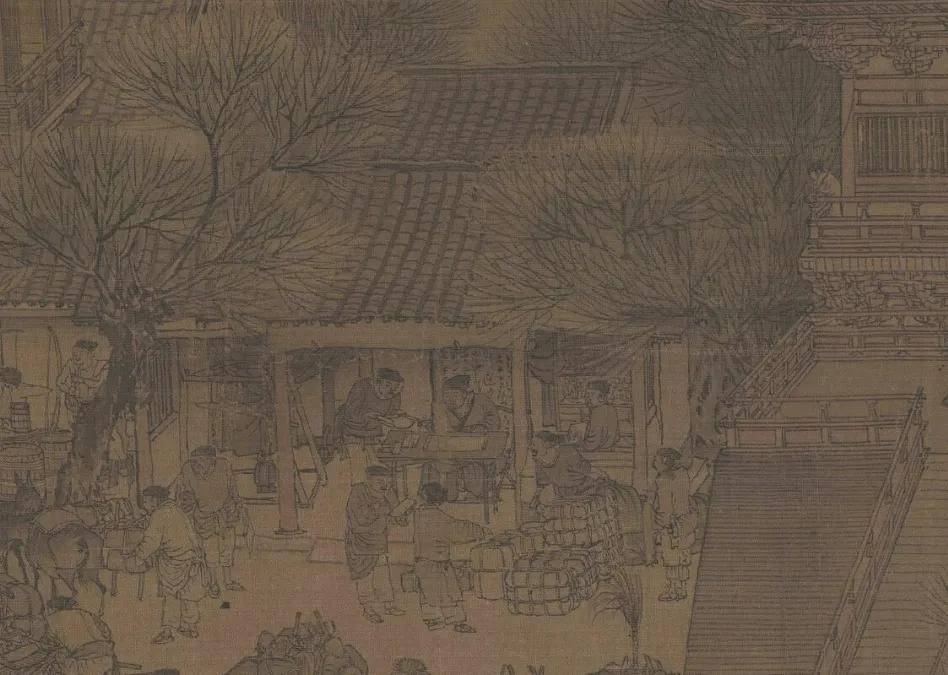

���T��(n��i)��(c��)��һ̎�R�ֵĶ���(w��)�C��(g��u)�٬F(xi��n)�˱���ĩ��Ķ��Ո�������������עĿ���@�����dʽ�����o�����T���d��(n��i)���������������߶����ڰ�ǰ��Ŀ��o�����ϔ��_��؛����������C���������¶��������(c��)һ�˹�����������ָ�Γ�(j��)��������ˑB(t��i)�t�����҂�(c��)һ���m�����Ԃ�(c��)���s��(c��)��������Ŀ��o���T�⠎��(zh��)����Ⱥ���·����o�^�B(t��i)�l(f��)չ�������ę�(qu��n)�����ĕ��ķ��s������ę�(qu��n)�����ڴ��γɟo�ď�����

����(w��)�C��(g��u)���T�������϶ѝMҎ(gu��)����؛�������ˇ������g����ì������߳������(c��)һ�������ֳֆΓ�(j��)�����^�ˌ���؛Ʒ�c���~��������Į����������؛���t��w���ӣ�һ����ָ؛��c���������q����һ������؛�����룬�p�ۓ]�����첿���������ڼ��ҿ��h�����҂�(c��)һ���mδ�_�������p�ֲ�����ü�^�o�i�����������@������߅�ǘ��ϵ����l(w��i)���������Й���̽�^������

���Ρ�����ˡ������ϺӈD�����ֲ������DԴ���W(w��ng)�j(lu��)

������O(sh��)Ӌ�@һ�����ě_ͻ����żȻ�������������̶������������P���ѳ����������衰���r��֮��̧�߶��~�����˽��������؛���c�����Č�����ǡ���@һ�F(xi��n)���ĿsӰ��

ͬ�r���������ϺӈD��Ҳ��ӳ�˱��ε�ؚ����������м����T�R���I���S�ĭh(hu��n)�@�Ĺ��ˣ�Ҳ���w����С�����˵����ڄ����Ąڄ�������

�δ��������F�������̾��Z�^�����������܇��Ů����ʯ����һ�Ӳ��٣���ʷ��ӛ�d�������ҷ����ԉ����������^���������������������F�����ȱȼ�����������������ƽ����յ�����s�����_̤�����������H���㏊���ڶ�����

���Ρ�����ˡ������ϺӈD�����ֲ������DԴ���W(w��ng)�j(lu��)

���r��ؚ������_����ʮ�����ٱ��������Ǹ���IJ�������Bһ���^���K�Y�������^��˸п�������һ����ǧ�����M����һ��ؚ�����X��������

�ۼ��ڸ��س����е�����������ͨ�������δ������¹��Y����؞�������硰ؓн���еð��X�������u�~�ղ��M���X����������(x��)���������������������°��X�����@Щ����ÿ�춼ֻ��ٍһ�����X�������ǘ�һ��ǧ���СĿ�ˣ����h���o�����F(xi��n)���ڴ����B(y��ng)��һ����С���Dz����ס�

�������Լ���(chu��ng)�I(y��)����ЩС�ϰ������Ҳ�H����ڶ��������λ��ڕr�������|�����������Ĺ����������_��һ��СʳƷ�꣬�����i��Ѫ���u���B(y��ng)���ރ���С��ÿ�����ò��^�����X���s��ؚ�ط֡�

߀�������u����S����һ�����mȻ�о��Ǒ��ڣ���Ȼ�H����٠����

߀��һ�����D����������ĸ���P�����ҟo���������u�����������A�X��(sh��)ʮ���B(y��ng)ĸ�����@�f���uˮ����������һ��锵(sh��)ʮ���X��

�ܶ������ٕr�W(xu��)�^�����ס��Q�D�����������B(y��ng)�Q�u�z��������ͨ�DŮ��������һ�䣺�������_�_���������B(y��ng)�Q�ˡ������Q�Dһ�ӵĄڄ���������ʹ�B(y��ng)һ݅���Q��Ҳ�y�Դ����Q�z���ɵ��_�_��

��(qu��n)�F�s߀���M�����λ��ڞ����ھ��ǽ��조��ɽ����������צ���ѹ�����������ʯ�����،����յĄ�����

���������Y���u�r�������ϺӈD�����h�����b֮�z�P������������D�������b�ڱ����������g�������ګI�ϡ�����D���������������ܿ��y���ӓu������׃���ěQ�����ǚvʷ���Ԯ����G�İ������ЌW(xu��)���J��������˵ġ������ϺӈD��Ҳ���S�G֮�������������o��ֵ�ص��������Ҳ�S�A(y��)ʾ����֮׃�ĵ�����

���Ρ�����ˡ������ϺӈD�����ֲ������DԴ���W(w��ng)�j(lu��)

�������꣨1127�������¹��������Ľ��˿v��ٳ����������ӣ����ֻ՚J���������ҡ�����������ǧ���˱��w�����η�̔?sh��)��˱����ຮ֮��������ʮ������Ůʮ���ߡ����o��(sh��)�ˑK�����k���裬����·����

�@�����Ǿ���֮׃�����Σ����˜������������ϺӈD����������Ҳ��ӭ��o�������\��

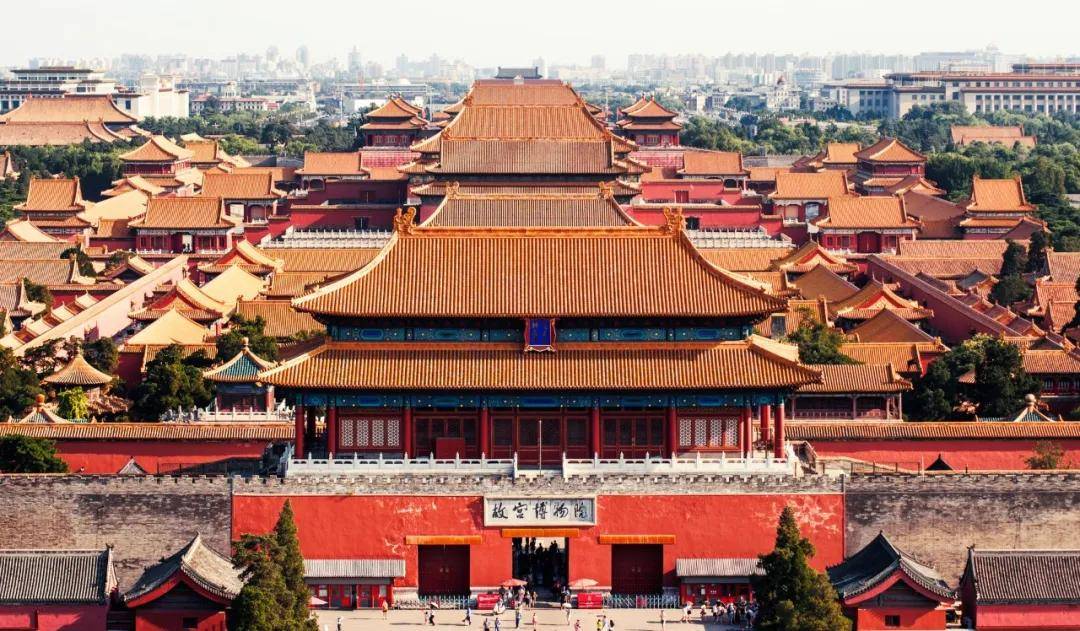

�������λ��ڵõ��������ϺӈD�������n���������ϼ����������������ڻʺ��������������ûʵ���������̫����ֵ����ڻز��H�����b�p��߀���ˡ������uՓ�D��ӛ�������������ϺӈD�����顰��Ʒ����

���Μ���������������꾩�����ϼ���y���������ϺӈD���϶�δ����������K����������g���@һ�r�ڣ������m������������������ԭ�Ļ��Ƴ���������g�ؼҸ����ղر����z����������ϺӈD���ڽ����������m�o���_ӛ�d��������Ա����������@�����ˏ����İ��ġ�

Ԫ�����������������ϺӈD��������Ԫ͢�ظ����ɞ�ʼ������

Ȼ�����������ϺӈD����Ԫ���l(f��)����һ���������¼�����

Ԫ����Ҫ��ǰ�������M���b�ѣ��Y(ji��)���m�����˱O(ji��n)���ԱI�����������ϺӈD����Ʒ�����m͢�������ظ�����һ���IƷ��Ԫ���ʵ۾�Ȼ�]�аl(f��)�F(xi��n)����(j��)ӛ�d���������ϺӈD���ٴ��������g���涨����ӱ�������̫�����̕����дˮ�����ؓ؟���ܴˮ�����͵͵�u�o�����֣����㽭���ݣ�ꐏ�������ϵ�֪�涨̫��Ҫӑ�شˮ��������ǵ������������s�o�D(zhu��n)�u�o������ʿ��ʡ���ʞ顶�����ϺӈD������һƪ�L�������Ќ���������ǰ�лՏR���}�����������T��Ԋ�����ס������������δ���ģ��M�Д�(sh��)Ү����

Ԫĩ�y�����������ϺӈD�������oɽ���ϼ��������ڑ�(zh��n)�����@һ�r���������mδ���_¶��������ˇ�g(sh��)�rֵ�ў齭��ʿ����֪��

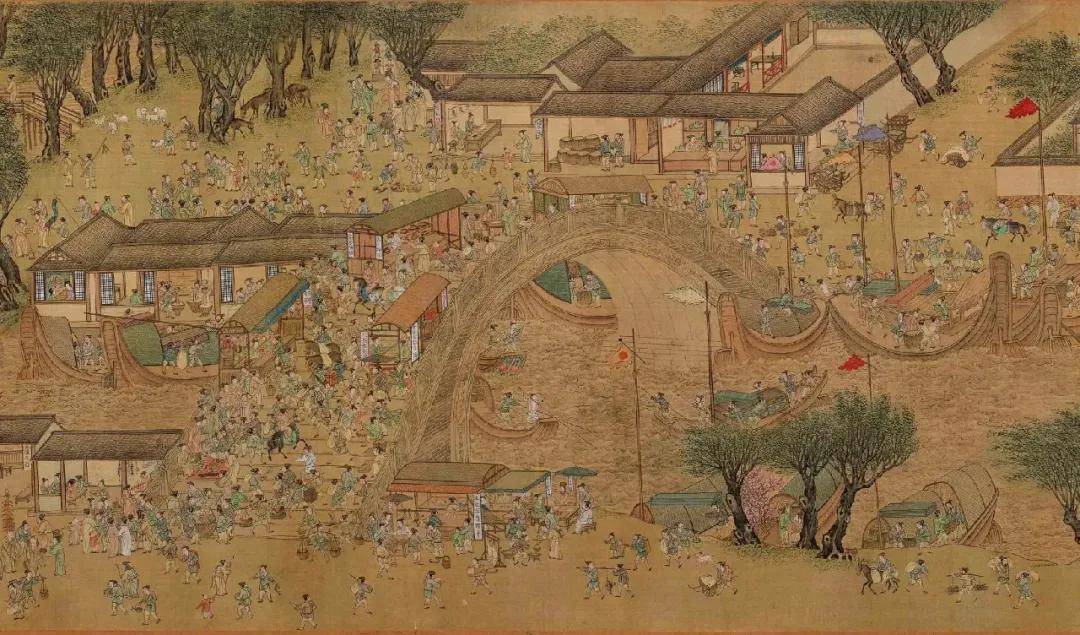

�����������������g��1426-1521�����������ϺӈD������جF(xi��n)�������j�С����t�����nj������ղ�ӡ���������g��һ���ĉ��I(l��ng)����|������ղشˮ������顶�����ϺӈD���}��һ���LԊ�����μ��궼ȫʢ�r���ķ����ݺ��S�������Ϻ������У��A��ʿŮ��ͯ���������f������������؛ǧ�̼���ρ���������Ї����L(f��ng)���F�w�ƴ��ӳ��_������

����|ꖮ������DԴ���W(w��ng)�j(lu��)

�ξ����g���������ϺӈD��ݚ�D(zhu��n)���L����ꡢ��ɽ�����Ƚ���ʿ�������ǣ���(qu��n)�����Ը��ӵĽ�������һ�θ�׃�ˮ��������\���������Ù�(qu��n)�������Z�������ϺӈD��������{�븮����ֱ�����ϵ��_�����������ϺӈD�������]��������(n��i)�����f�v���g��̫�O(ji��n)�T���Ì��ڻʵ���ͨ�^ijЩ�ֶεõ��������ϺӈD��������������j���T��ӡ��

�������T�����H�鳭�ļҮa(ch��n)��δҊ�С������ϺӈD�������r���f�v�ʵ۵�֪�T���ij�����r����ŭ������ū�ﻫ���ȸ`������δ�ܱM��Ҳ��������˵ġ������ϺӈD�����Ƿ���ڡ��ȸ`���ӡ����E�������������ϺӈD���˺�������������C�@һ�f����

���������ˡ������ϺӈD������Ҋ�����g��Ǭ¡���g���������ϺӈD�����W(xu��)����Mܯ�ղ�����Mܯ���^���Ď�ȫ�����ľ��������ȥ���������뮅��֮���������ط���T�������������ʹ�����V�������Խ�ʯ�����ղ����Q�������������������������ڼΑc���g�������(n��i)�����Ĵ˳ɞ��Ͻ����䌚���Һá������ϺӈD����m����Ǭ¡֮�����]��w�¿�ħ�ġ���Ű����

1924�꣬��λ�����ĩ���ʵ��߃x������Ͻ�������ǰ������߽��ԡ��p�n�����������������ϺӈD���A�����m�����������֮�����S�M���z��ݚ�D(zhu��n)��������L����һ�Ȳ��ڂΝM�އ����ʌm����1945�꿹��(zh��n)���������K܊�ӹ��L�����������ϺӈD���UЩ�����о����ұ���������|�������^�����|��ʡ�����^������(j��ng)����җ��ʐ��b�����_�J�˾�鏈������E��1953�������Ώ���ˡ������ϺӈD���ƽ������ʌm����Ժ�����������

�������ʌm���DԴ���z�D�W(w��ng)�ڙ�(qu��n)

�ڡ������ϺӈD���Ű���������x������ʷ�У����E�m�y��һҊ������ġ�����±����������ӳ����F��

�������ҳ�Ӣ�����쏈��˱����Ԯ��r�����Ľ��ϳ����K�ݞ�ԭ�����L���ز��L(f��ng)���������ϺӈD�����˷±��P����ā��ɫ�ʸ������ɞ���������ķ��������������A�ڡ�ζˮ��ӛ����ӛ�d���������s�I���ÿ���ϺӈD��һ�������rһ����������С������ͬ������Ҋ���r�������ϺӈD��ġ�����±�����Ʒ�����ɞ��о�����Ҳ�ܓ��еĕr�І�Ʒ��

��Ǭ¡���g���m͢������ּ�L�ơ���Ժ�����������ϺӈD�����ں�����ҕ������չ�F(xi��n)��Ǭʢ���ķ��A�������������ձ������r�ȇ��Į���������Ӱ�����(chu��ng)���˾��б�����ɫ�İ汾��

�����ȫ�����^������40����������ϺӈD���������Ա����ʌm���E���_���ʌm��Ժ�����|�������^��Ӣ�����������

��������Ӣ�������ϺӈD�����ֲ������DԴ���W(w��ng)�j(lu��)

�ı��ιٸ����������g����Ԫ����(qu��n)�F������֮׃������˵ġ������ϺӈD��Ҋ�C�������d˥��ǡ��һ���s���Ї�ʷ�����е�����������о������T���������ѳɞ��^����������˞���˴��һ�l�ݚvʷ�ĕr�����������o��(sh��)ġ�����±����������@������匚��Խ�r�գ��ɞ��Ļ�������Ϣ��������

ǧ���Ժ������ϺӈD���o�P�ڹʌm���������V�f��һ���r���Ĝ�ɣ���Լ�һ�����е��x����

�������ϺӈD�������ǡ����������_�⣩��Ҳ�ڮ��������Ĕ�(sh��)�����g�l(f��)���˄��ҵ�׃����

�L�ڵđ�(zh��n)����ʎ�c�S�ӵ��l���Q����ʹ�_��ه���dʢ���S��ˮ���՝u�ďU���S�����Μ������������w�����εۇ�����Ҳ���_�����w���˺�����

ʧȥ���Ķ�λ���_������ε�λһ��ǧ�����@ֱ�ӌ�(d��o)�µĺ�������Ǵ��\��ˮ���ĻďU��

���Εr�������˷�����܁��Խ����^(q��)��ؔ�x����������ه�S��֮���������^�m(x��)�U���迣ԭ����ӡ����ɺӃɗl�ӵ����������^�_��˽�ˮ�Ӻͻ���Ӄɗl�\����ͨ�^��ӡ����ɺ�����ˮ��������ӵȡ��Ĵ����������S��ͨ(li��n)ȫ�����ء��_����˳ɞ��ˡ��ķ�����������֮���������R���ĺ����ĵ۶�������

���Μ�����������ȱ���迣�Ĵ��\�Ӻӵ������ٷe����Ӻӵ������ٷe��������ʹ������������֮�⣬�����_���B�ӽ����^(q��)������ɴ�ͨ�����ɺ��������Ҳ���ڱ��Μ����������w�����L�ڑ�(zh��n)��������(d��o)��ȱ���迣����K�ٷe�ΏU��

�����������_�⽛(j��ng)���������ġ��Ĵ������ѻ��������ďU���Ķ�ʹ�����\������Ѫ�}���_�������B���Ϸ����\�ӻ����ďU�Ժ������ɱ����������˥����

Ԫ���Ժ����������\��ȫ����ͨ���Єe�������εĴ��\�����������\�Ӳ����B�Ӻ����_��ȵ����@��ʹ�_��ʧȥ�˽����^(q��)�����B(y��ng)��

���D�мtɫ���������\�����Gɫ�龩�����\�ӡ��DԴ���\�C���ĵ���

���������������Z���ӵ��迣�?f��)������϶����Ͼ�����Ԫ�һ�Ȍ��_��Ğ顰���������@ʹ���_������κͽ�(j��ng)����λ����������

����һ�����_�������������ԭ�^(q��)�ķ��A������ �����������Ͽذ�ʡ����܇�в����[�ζ��������T����(li��n)�S��������ۡ��������Ȼһ�����������ǣ��_�����Ѳ��Ǯ������Εr������ҕȫ��ĵ�һ�����ˣ��c�����^(q��)��l(f��)չ�ēP�����K�������ݵȳ��������Ҳ�o���Q���χ���(n��i)��һ��������

��ĩ�����Գ��ٴνo���@����������һ������1641��1642�꣬���Գ������ʱ��M���_����

�����·����_��r�����Գ�ǰ�����_���_�傀��֮�ã������_�����߅������ȫ����������ʹ�_��ǃ�(n��i)�������f�X�����F���顱���_��ǃ�(n��i)���������_ʼ�˳�����

�ڱ����������傀��֮�������l(w��i)�_��ĺ���Ѳ����������ƹ��S����Ѳ����ʷʷ�����ڽ����^��֮�����o�ΛQ�����Q�ӹ�ǡ������Ա����S����������܊�ɱ����_���S�����կ�ڴ�̣����r����܊��_��ȱ�ڲ������Գɸɴ�����߀�����Q����ˮ�Ԛ����_��ȫ�ǡ�

������1642���r(n��ng)�v���������Գ��ɳ����fʿ�������_���_��Ǹ������S���R�ҿڴ�̣��S���S��ˮֱ�_�_����������ǃ�(n��i)�eˮ�_ʮ�����ȫ�ǰ��մ����ڷ�������K�H��3�f���������y��

��(j��ng)�v��ĩ�Ě����Է�ˮ�ͳǺ����_���˿��ٴγ��F(xi��n)�˴�����������ڽ�(j��ng)�v��(sh��)������˵������(z��i)�ĺ�ˮ���E�����_���E������������ԭ�^(q��)��һ����(zh��n)����Ҳ����(f��)������x����

�_���˥�����ǵ����������c��(j��ng)���������ؽ����ĽY(ji��)�������硶�����ϺӈD���еĖ|�����A�ѳɽ^����_��Ҳ���Ї��vʷ���d˥�L���У�����һĨ�n����ע�_��

�����īI��

[��]��Ԫ�ϣ����|�����A䛡������A���֣�2020��

[Ԫ]ÓÓ������ʷ�������A������1985��

[��]����䛣����Ε�Ҫ�塷���Ϻ��ż���������2014��

�K��Ǭ���������Ϻ��x�γ������̄�(w��)ӡ���^��2012��

Ѧ�P������<�����ϺӈD>�����η��Aӛ�������Ϻ������������2020��

�܌��飺��<�����ϺӈD>�c�����ϺӌW(xu��)���������ϴ�W(xu��)�W(xu��)��(����ƌW(xu��)��)����1995���3��

ꐂ�ϯ����<�����ϺӈD>�Ą�(chu��ng)�����ղ��������������g(sh��)�о�����2009���2��

����ģ���ʿ֮���ѣ�<�����ϺӈD>�c���·������R�ij����������Ͼ�ˇ�g(sh��)�W(xu��)Ժ�W(xu��)��(���g(sh��)�c�O(sh��)Ӌ)����2023���5��

![�����]](image/app/3.gif)

�l(f��)���uՓ �uՓ (4 ���uՓ)