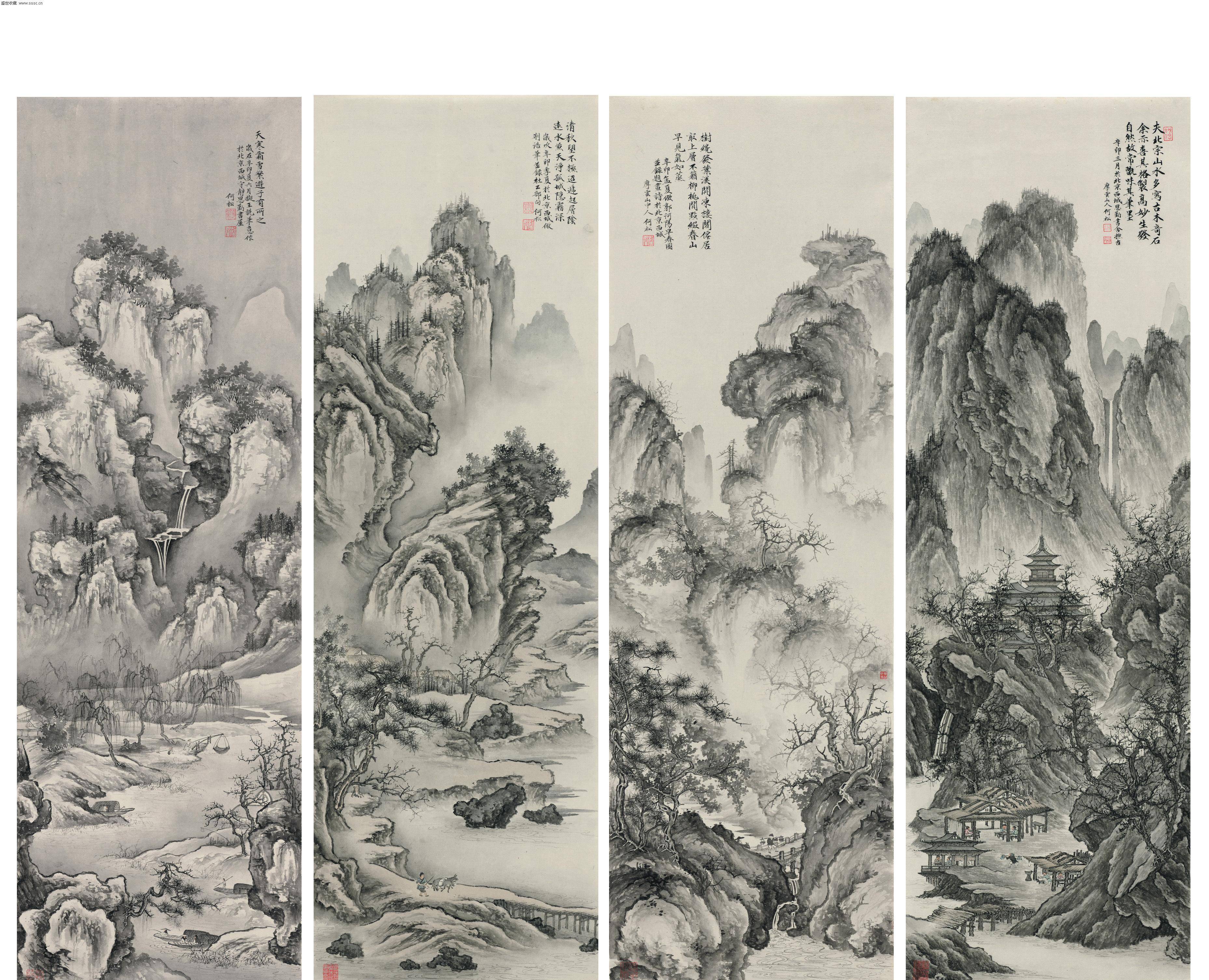

原創(chuàng) “十八線“李郭畫派山水畫,為何會在元朝早中期突然“爆紅“?

在中國歷代繪畫發(fā)展的過程中,元代是一個文化交融性很強的朝代。在元代早中期,曾經(jīng)默默無聞的李郭傳派受到世人青睞,獲得了極大的發(fā)展。也正因此,李郭傳派山水畫在中國繪畫史上留下了深刻的印記,那么該畫派在元代早中期得以繁榮的原因究竟是什么?

一、朝代更替與畫家表達政治訴求的需要

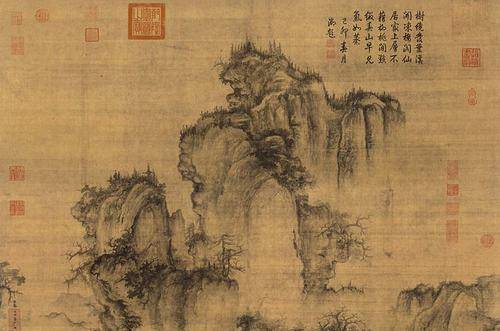

李郭傳派即由畫家李成、郭熙繪畫風格發(fā)展而來的畫派。蒙古人南下滅宋建立了元朝,政權(quán)更替之下為李郭傳派山水畫的發(fā)展帶來了更多的可能。朝代的更替并非政權(quán)的變化那么簡單,換皇帝這種肉眼可見的變化是淺層次的,而隱藏在政權(quán)更替之下意識形態(tài)的變化才是最根本的變化。

文化和思想的傳承是最為穩(wěn)定的,漢人和金人千百年來的文化并非一朝一夕能夠更改的。蒙古人作為外來民族,雖然成為中原新的統(tǒng)治者,但在這一點上有著很清楚的認識。因此,蒙古人在滅掉宋和金之后并沒有立刻對金人和漢人進行文化打壓,而是在統(tǒng)治的早期實行寬松的文化政策,以減少被統(tǒng)治民族的反抗意志。

這種文化政策讓當時的元大都成為了文化交融的中心,是元代的文化中心。寬松的文化政策對于繪畫藝術(shù)領(lǐng)域的影響是極小的,因此中國的山水畫基本上按照原有的習慣進行發(fā)展,并在原有的基礎(chǔ)上發(fā)展出了許多的新分支,而李郭傳派山水畫在這一特殊的歷史交匯點也獲得了大發(fā)展的可能性。

李郭傳派山水畫本身就具備的內(nèi)在要素也是其在元代獲得發(fā)展的重要原因。寫意是元代繪畫的顯著特點和發(fā)展趨向,將作家的情感意識融入畫中的作畫方式迎合了畫家表達政治訴求的需要,而李郭傳派畫作一開始便具有表達政治意識的特點。元代之前的畫作大多以記實為主,但元代作畫者以虛代實,重視筆中神韻,從而開創(chuàng)了新的繪畫風格,這種流行的繪畫趨勢與李郭傳派不謀而合。

中國古代的文人墨客大多接受儒家思想的教誨,因而入仕為官,匡扶天下是他們一生的追求。中國古代的有名畫家無一不是飽學之士,他們渴望參政議政,實現(xiàn)自己的政治理想,很少有只會作畫而不參政的文人。李郭傳派山水畫的開創(chuàng)者,在繪畫之初就將自己的政治意識融入畫作之中,這樣的作畫方式被后來者繼承,再加上當時作畫者寫意的趨勢,該畫派才得以在元代大放異彩。

此外,李郭傳派山水畫多描繪政治穩(wěn)定、百姓安居樂業(yè)的清平景象,這和統(tǒng)治者所希望看到的景象是一致的,該畫派畫作中所反映的海清河晏、天下太平之景,極大程度滿足了當時蒙古統(tǒng)治者在政治上的美好愿景。

二、文人出仕的需求和統(tǒng)治者的有意引導

李郭傳山水畫中所描繪的政治景象和展現(xiàn)的審美趨向得到了統(tǒng)治者的有意引導,加上文人出仕的需求,李郭傳派山水畫得以在元代繁榮發(fā)展。蒙古統(tǒng)治者作為中原大地新的主人,在統(tǒng)治的早期,維護政權(quán)的穩(wěn)定是當務(wù)之急。因此,消除漢人的抵抗意志成為了首要的政治任務(wù)。

解決這個問題的最有效策略,無疑是給予漢人足夠的利益,這既包括政治上的,也包括經(jīng)濟和文化上的。和文化一樣,元代初期亦實行寬松的經(jīng)濟政策。而在政治上,吸納漢人加入元朝政治系統(tǒng)成為了元朝統(tǒng)治者的最佳策略,這樣的政策滿足了漢人知識分子的從政需求。

因此,他們的畫作之中表現(xiàn)出對海清河晏之景象也不為怪了。李郭傳派本來就具有表達政治意識的傳統(tǒng),因此被當時想要從政的文人墨客廣為接納。

實際上,在蒙古人統(tǒng)治中原這種新的政治環(huán)境之下,中原漢人表現(xiàn)出了兩種截然不同的態(tài)度。一是拒絕和抵抗蒙古人的統(tǒng)治,遠離蒙古人新建立的政治系統(tǒng);而是相互合作的態(tài)度,漢人加入新的政治系統(tǒng)之中,協(xié)助蒙古人進行國家治理,參政議政。

正所謂“非我族類,其心必異”,蒙古統(tǒng)治者亦存在這樣的憂慮,他們對于漢人的忠誠度始終存在懷疑。于是,借助某種方式瓦解漢人在意識形態(tài)上的對抗也是蒙古人在統(tǒng)治初期的策略。

繪畫作品作為最直觀的意識形式獲得了統(tǒng)治者的青睞,他們有意引導繪畫中的審美傾向,借助這種肉眼可見的藝術(shù)形式來消弭漢人的抵抗情緒。于是,本身就蘊含著表達政治意識傳統(tǒng)的李郭傳派山水畫得到了極大的發(fā)展。

以畫入仕成為一種可能。據(jù)史料記載,從仁宗皇帝開始,朝廷對于畫師的需求逐漸增多,招納進入宮廷的畫師數(shù)量急速上升。二十多年間,繪畫藝術(shù)在官方的推動下取得了很大的發(fā)展。

李郭傳派一類的繪畫風格得到官方的有意引導,精致典雅的繪畫風格深受統(tǒng)治者的青睞,此類畫家和畫作不斷增加,李郭傳派山水畫迎來了發(fā)展的大好時機。再加上李郭傳派繪畫多采用立軸的方式創(chuàng)作,成品的畫作非常適合用來做屏風墻壁,這與蒙古和漢人貴族以畫作為屏風的習慣相吻合。于是,李郭傳派山水畫和當時的上層貴族們形成了一種供求的關(guān)系。

三、著名畫家趙孟頫的支持

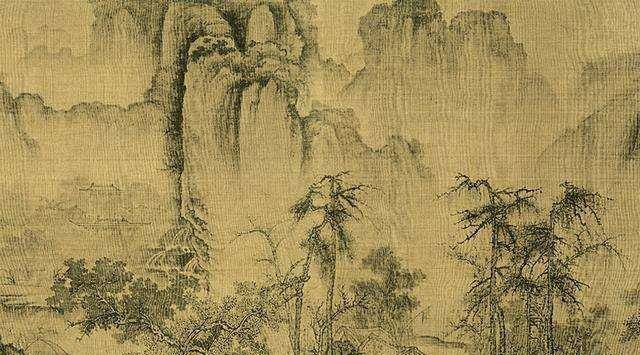

趙孟頫“古意說”的提出讓畫家更加重視繪畫技法的提升,加之他對山水畫家李成、郭熙的支持,李郭傳派山水畫在元代獲得大發(fā)展。趙孟頫是元代著名的畫家,他對于李郭傳派山水畫的支持讓該派獲得了大發(fā)展,讓該繪畫流派在元代展現(xiàn)出更加強大的生命力。

他所提出的“古意說”更是極大地推動了元代繪畫的發(fā)展,為李郭傳派山水畫的繁榮增添一份堅實的基礎(chǔ)。顧名思義,“古意說”主張復古,在繪畫上將前人的技法和精神加以學習并將作為當下畫家的根本之道,只有如此才能真正的明白繪畫。

由于戰(zhàn)亂的影響,元代初期很多畫作在繪畫技法上不夠成熟。趙孟頫“古意說”的觀點旨在是提醒畫家在繪畫過程中要重視對繪畫技法這個練習和掌握,在繪畫中重視繪畫的法度,不能急躁求成。

趙孟頫本身就有著非常大的名氣,在他的推崇下,“古意說”的影響進一步加深,很多畫家開始重視對繪畫技法的研究,畫家的繪畫質(zhì)量和繪畫水平得到很大的提升,李郭傳派畫家亦如此,這為該派的發(fā)展提供了保障。

在山水畫方面,李郭傳派畫風的開創(chuàng)者李成、郭熙成為了他推崇的對象,他認為五代時期的繪畫正好能夠彌補元代畫家普遍存在的“巧太過而神不足”的缺點。

除了在繪畫上推崇李郭傳派之外,本身就是朝廷大員的他對于李郭傳派畫家也多有提攜。在趙孟頫的人際關(guān)系網(wǎng)中,李郭傳派代表人物高克恭就與他存在多少少少的聯(lián)系。很多李郭傳派畫家都受到了趙孟頫的青睞,可以說,趙孟頫對于李郭傳派的發(fā)展有著重要的作用。

四、結(jié)語

元代早期是蒙古人推行統(tǒng)治的困難時期,面對漢人的抵抗意志,蒙古人必尋找有效的方式消弭漢人的反抗,而李郭傳派繪畫傳統(tǒng)正迎合了統(tǒng)治者的需要,加之文人入仕為官的需求,李郭傳派山水畫的在元代得到了巨大發(fā)展。

在官方的有意引導和當時趙孟頫的大力支持之下,李郭傳派山水畫在元代呈現(xiàn)出一派繁榮之景象。此外,李郭傳派自身的繪畫修養(yǎng)也是改派在元代得以發(fā)展的原因,在趙孟頫“古意說”的影響之下,畫家在繪畫技法上得到了提升,為元代繪畫繁榮奠定了基礎(chǔ)。

朝代的更替不僅僅是政權(quán)的更迭,更是意識形態(tài)的更迭,李郭傳派山水畫的繁榮發(fā)展無不印證這一觀點。繪畫這種藝術(shù)形式在中國傳承久遠,已然成為了中國傳統(tǒng)文化的重要組成部分,研究李郭傳派山水畫的發(fā)展歷史,能夠幫助我們了解元代政治和文化的發(fā)展,透過畫作領(lǐng)略改派畫家的精神風貌。

參考文獻

《草堂雅集》

《石林燕語》

《在山堂談藝》

發(fā)表評論 評論 (1 個評論)