ԭ��(chu��ng) ���ԣ��^�m�����ǽ{�顪�����f��������Ԋ�ꡱ

��������һλ������Ů�������o���oĸ���֟o��e�ļ�ؔ��������r�ڱ�������������Ž��ڵ��Z����

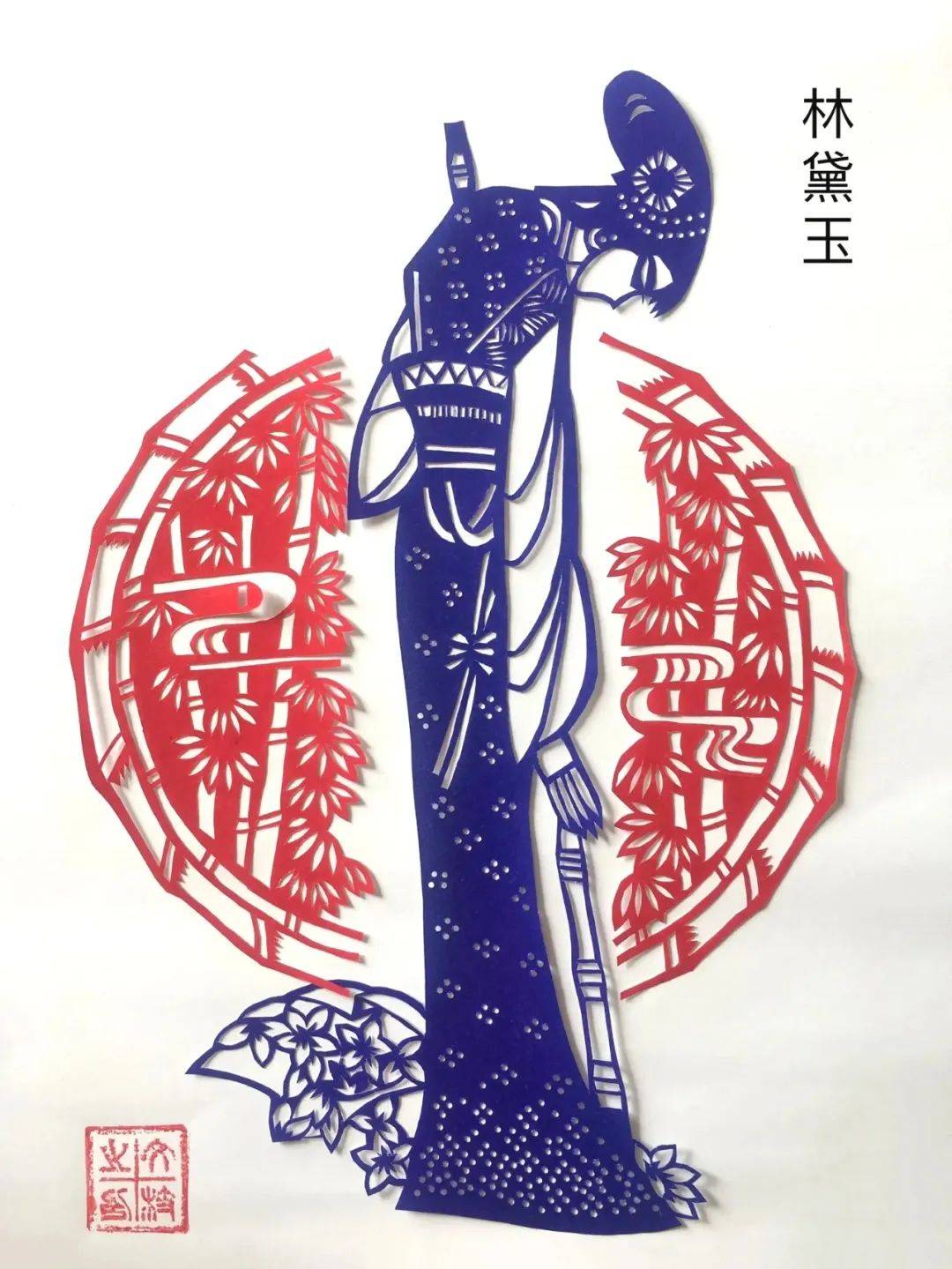

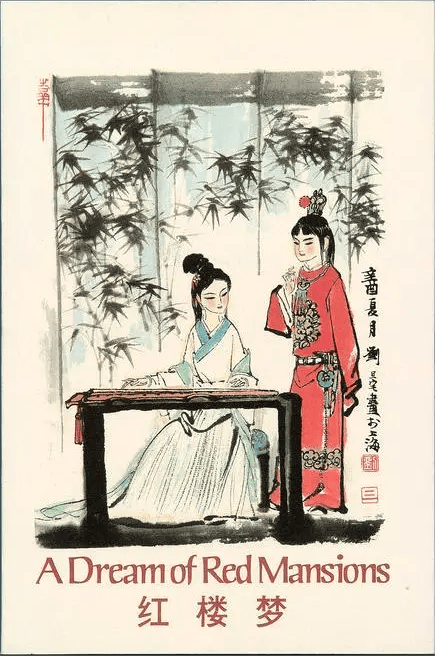

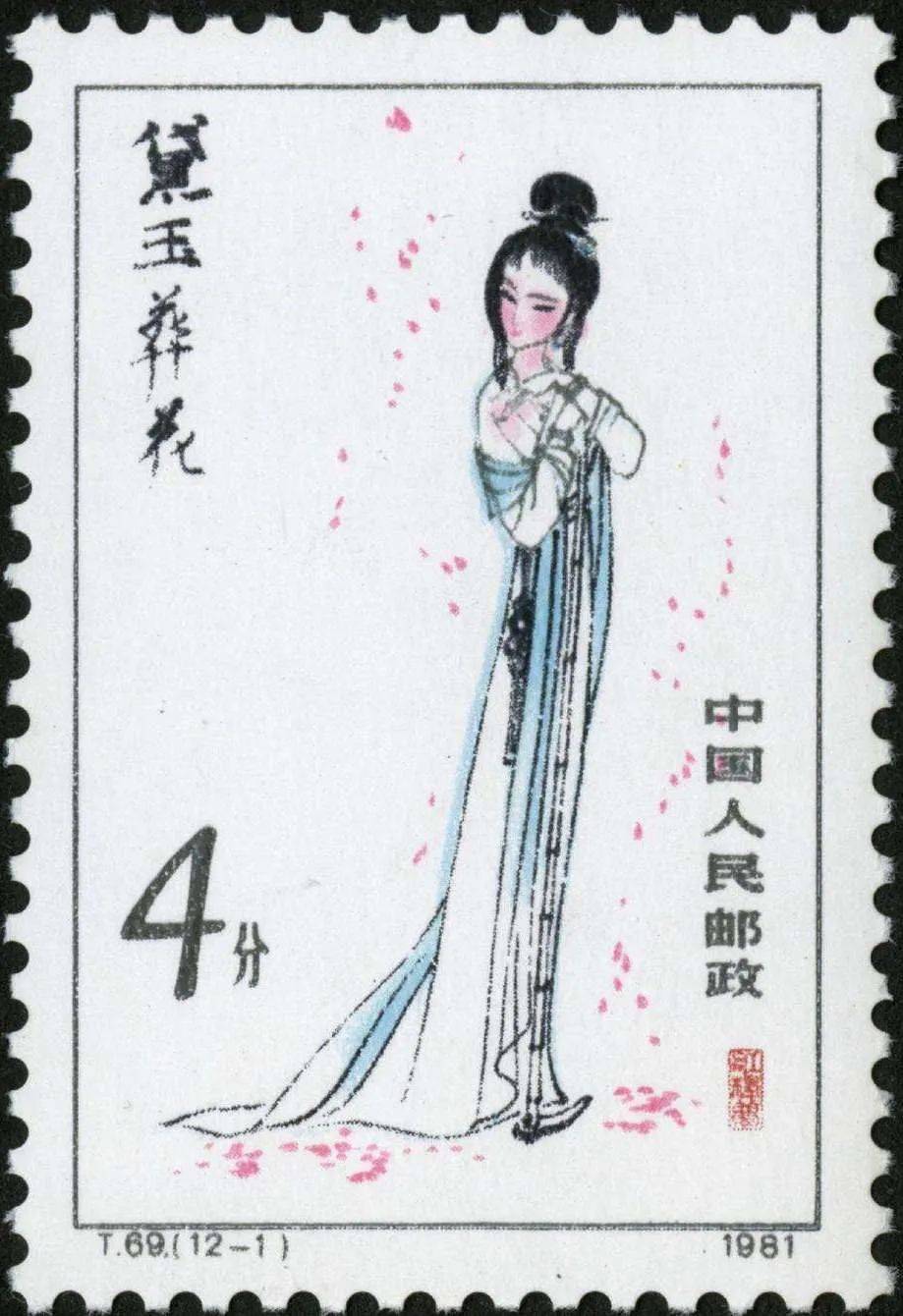

����������

������ͬʷ�����ڰ����^Ԋ�r�������п��H��،������f�^�@��Ԓ�����������Ҳ��ܷQ�������B��̫̫��̫̫����������̽Ѿ�^�������oՓ�´���С������o�����䲻�ܸ���������ͬһ��Ҳ���Λr�����þӿͼ�֮���գ������þӿͼġ��������nj���������˻h��������_�ĸ�����

�ژs�����������������Ըߝ�����������f����һ�����f��o�����f�������������������Ͷ���ğ����������������ů��ʧ�����ٵ���ȫ�Ü�Ľ^�������@�������̕����������õ�ȫ�^����

�҂�֪�����t��ʮ���O��һȺ����ı���������ÿ���˵Ŀ��y�v�̅s����ȫ��һ��������������ʹ�࣬������ľʯǰ�ˉ��õ��Ɯ������ǘO����������h(hu��n)�����Լ��o�������������ݼ{�Ĺª���

����]���Z�����@��֪������ô�������מ��l���������l�������ȫ�]��������ķ�����

�Z����Ĵ��ڣ�ʹ����������ͬ���������ˎ�һ�µărֵ�Jͬ���Z���������������Z��Ψһ�ľ���֧����Ȼ���������z��ټ��Ęs���������s��һ�p���ų���Ĺª��������ª���������x�����Ҫ���x�ª�����һ�Č��ҳ��x�ĵ�·��

������������������ij�·�����ʲô�ط����������������w��

�@�ڡ��t�lj����������E�Ɍ��ġ�

���t�lj�����һ�ؾ������Ľ������{���ɲݵ����������������P��������ĺ�̎�����Ľ�����Ҳ�����������̎��ȥ�İ�ʾ��

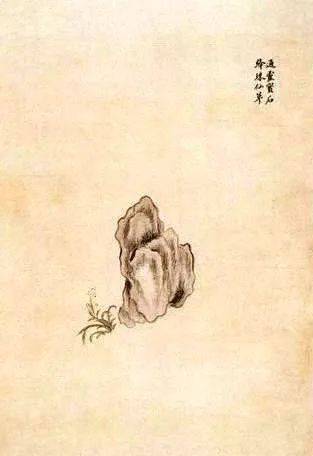

�������ǰ���������L�������`�Ӱ�߅����ʯ�ϵ�һ��{���ɲݣ���Ů�w�Ժ������S��һ���L��ԩ����ͬ��������һ������������

���������һ�����ۜI��ȥ��߀�������ߵĹ��֮�������������߀�I�ǹ������������ȱһ�t���߶��������ڡ�������������ʧȥ�Z���oՓ��������������߀���cѦ���O�Y�ɷ��ޣ��t����������̎ȥ����

�����L�`ʯ�c�{���ɲ�

�m(x��)�������� �O�ތ��������ţ��@���Y���H���nj�����������H�p�������ղ�ѩ����ǰ��ʮ���е��T�వʾ��������ԓ���ڲ������ҵ�����֮�����Զ����x��^�m�����@�l��·����^һ���������˵ğ�����ħ���ԈԲ��ɴݵ���־��������Ŭ��ʹ�Լ��ɞ顰�o���㾳���ğo�������ߡ�

�@�ӵ��������ǟo��֮Մ��������������α�¶�^��˵����E��

�ڶ�ʮ���صĹ��£������ό������Z������U����������s�nj�������ĵ�һ�ζU���Z����ĶU��ĩ���ǡ��o�����C�������㾳������������m(x��)���ǡ��o���㾳���Ƿ��Ƀ����������m(x��)�ʵĶU�����_���dz�����ԭ�ʸ��ߵĵز��������������������̵ĶU�������Hͣ���ڡ��o�C�������������ǵ����ў�ֹ���ġ����㾳����

��Ҋ��������@�����ա������{������������������K���]���_���o����K�ľ������������t�^֮�M��һ�������Ǐ��{�صġ��ա����������^�Ŀտ���Ҳ�����o���㾳���Ƿ��Ƀ������B���е����_֮�ض��������ˣ�������ȫ���o�ҡ���ǰ����

����լ�L����

���������߀��Ȼ������K�Y����KҪ�B�@�����o�ҡ��Ġ�B(t��i)Ҳ���������Ĩ�Ƀ����������Ȼ�ѽ��_�����@һ�ز�����ô��̓�o�~����ľʯǰ�����������ԃrֵ�֮����أ�

�f���������Լ�δ�����AҊ���˂������뵽�������ġ��Ứ���������ҿ��ǰ��@������LԊ�f�������������Ԋ������x�����������f�^�������Ứ�������H�Ͼ���������������Ԋ���������t�lj�Ԋ�~���x�b�p����

�_����������һ���ɷֵ������أ����҂���Ҫ����J�R������������^���Լ������������đB(t��i)�����ͱض�����������һ�~�����������M��������Ҫ�Mһ����ȥ�J�R������ġ��������H�H�DZ��^������һ���������@����η�����������������Ǐĺζ���������

�����f֮�⣬߀�����^�����f���硶�t�lj����o�䡷�����f����Ԋ���Ի����ˣ��軨�������������š��������V�ĹP������l(f��)���������ڮ��r���ܸ��ܵ���һǻ���������б��F�����ڷ⽨������؉���֮��������ʹ����n���ă����������Լ����m���������Լ������\���s�°������ĸߝ�Ʒ��͡��������顢������ȫ���ı���������Ҳ���F�������������������Ҹ������ɵğ������c�������͌��F����������đ����c���h����

�@�ӵĽ��x��Ȼ�Dz��o�����ģ�Ȼ���@���������������뷨�����҂��f�����������h�����������l���h�����y�����@ô������ƽ��һֱ���h��ȥ�������ڱ�����������

���X���҂������������ǵأ�������������̎�ĕr�����Լ��������ޞ�Č��H���������ҳ���ǡ�е����`�w��֮̎���������Խ��˵�Ŀ���������Άε��á����h���Ĺ�h(hu��n)����������������Ѫ���ɵġ��Ứ������һ�۾��㶨Փ����

�҂��ٻص��ڶ�ʮ���صĹ����ϣ���һ�����m(x��)�Z�������U�ʵľ��������^���o���㾳���Ƿ��Ƀ�����Ѧ���O��ע���f�ú�������nj��U��������ܽ������ӵď����@�����Ǿ����A�M�����ǟo���������X���ɴ˿�֪������������������������Ŀ������Ҫ��o�������ľ��ؾ��M��

�]Ʊ�������Ứ��

�����@�ӵ��J�R���҂��ف�ӑՓ���Ứ�������@���L����_��������ηN˼����飿�����fԊ����ּ��ʲô��

���Ứ����ͨƪ���������@�������ǁ����������ĵİl(f��)�����������������}��̽ӑ�����c���������������Ҫ�Ć��}���������Ŀ�������һ���������^�rֵ�^���挍�ķ�ӳ����ô��������Ŀ�����ʲô����

���ȣ����ɷ��J�������һ���ن��������ڽ��B�����ġ��t��������l�z������δ���z�����Նʡ�����������z֪���l���������dz�M����Ś��ŵ�ꎚ����ټ���ĩ��ġ�һ�����M�t��������������ɲ�֪������ȫԊ�ı��Q����Ƶ��������y�����x�ĵز���

���ǣ��@���ǡ��Ứ��������ּ������@��Ԋ���H�H���_���˹���еı��������б�ʹ֮������˼�����ڏ�ʹ֮�Ќ������`��ο�����Ǻ������ųɾ��ˡ��Ứ�������˼���Ⱦ����ˇ�g������

�B�h(hu��n)���������Ứ��

����������`�w���Ƿ����Ƿ��ӵ��f����������şo���ľ��r���������˼ļ��`��ķ�ϲ֮�������ڡ��Ứ�����У��dz����ر��_�ˌ�������������x���I��һ�nj��o���ď��������nj������^�Ĉ��������nj������^������

�o���Ƿĸ������x֮һ�����{��������������˲Ϣ�f׃����Ȼ�҂���̎��������g��һ�ж�̎�ڷַ������׃���o�����У���ô���҂�������֮���֞�ʲôҪ��֮�ĄӶ���(zh��)��������������Ứ�����е��@Щ�������Ͳ��ǽ����^���ı��Q�����ǿ����T�������`��Ó��

�������������ٰl(f��)�������|��֪���l����

��������ȥ�z���ᣬδ���z�����Ն�����

���z���Ứ��Ц�V��������z֪���l����

���������Ȼ�����Пo���������������������������������LҎ(gu��)�����뵽��������������ѭ�h(hu��n)���Լ������������������ĽY�֡�

������x�����ٰl(f��)�����������һ�����ڵ�݆������֮�ڼ���Ҳ�S������|�Ќ��������˷ǣ��@�͘��ϵĻ��_���x�]��һ���c���^(q��)�e�����_���x�ľ��w�r���m�ǟo���������r�G�����c��ή����s��һ�w�ġ������_�����x���@���Ǻ��L�ġ��ú㳣����ȥ���o��������һ�о͕��@�ó�Ȼ��̎��

��ʹ�����������������w�������г��е��������@���҂��x���������������������ı����������������ď������Ļ��_��

���Ứ�������w�F�ķ��ӽ��x֮�����nj������^�Ĉ��ء�

���ذ��L����

�����^�Ƿ��ӌ������������������_ʾ������V�������҂�ÿһ���˱����;߂��˷��������˶����Գɷ���������С��ı�һ�ܡ�֮�f�����������Ա���������������Ա������磡�������Ա��Ծ��㣡�������Ա��o�ӓu���������������f���

�������f�Լ����|������߀��ȥ�����@��ġ����������҂����ܴ֜\���J����ָ�Լ�������Ů���������Ǐĸ�����Փ�f�Լ���������ԡ����|�����������ǡ��ā�̎�����ġ��տ����������߀��ȥ���t�ǡ���ȥ̎ȥ���ĘO��������

�����^�Ƿ��ӌ����Ա��|�Ĵ_�J���@���^�c�c�˂���������Ԃ����б��|�ą^(q��)�e�������nj��F��Ŀ϶������nj����Եď������nj����������ġ��ķ��C������X�����@һ��������Ó�s�ˡ��ԡ����������������f�Լ����|���������������X�����@һ����

���^��߀��ȥ�������f��һֱ�]��ʧȥ��������Ȼ������������ı��Ծ��ǡ��X�����������X������ʲô�̶����أ����X����ľʯǰ�˵ĽY�����ǡ�һ�����M�t��������������ɲ�֪������Ȼ�@���Y���������X֪����ô������߀�нz���p�ۆ���

����L������

���Ứ�����еă����^���w�F���������������ĈԶ��������������ǃ����������ĺ������������ރ������߶����Զ����J�飬��һ�����������������ǧ��ǧ���箔�С��������������������������Ǻ�̎��

�����������˽o�������״_�еĻش𣺡������ԃ����������Է��ԣ��S���ă��������������ĵص��o������������ȥ���b���������������˃����^���@һ�������

���Ứ�����е��@�ľ�Ԓ���H�������M�⣺������ͥ�Ɐ��l(f��)��֪�ǻ����c�B���������B�꿂�y�����B�ԟo�Ի����ߡ��������B��Ԟ�o�鱊����������Ȼ����ҹ����ͥ���������@Ȼ�Ǹ����߽�C�X���������ߵęC�h�Z��

���B֮�꿂�ǟo�����������ߣ��`Ҳ���`�˻�֮�^����һ�N���[���F�����Ќ��o���X���������B�ԟo�Ի����ߡ������o�ԡ����_�����黨һЦ֮����ǧ�f��Ԓ�M�ڲ���֮�����f�˷����nj�������Ɖġ�����Ρ����ߡ����ߵ�����ʲô��

���]��������������f���^֮�����������������G����������_�������������������^�������H�nj�����֮�˵ij��S�����s�f��������ʹ��Ҳ�е����ӣ��@�ǰ��S���İ���������Ǟ���֮��Ȼ��ȫ���������˵ķքe֮��������������ı�����

����ı����ǡ��S���w����M�^������������С�һ�g����������Ҫ���Լ��ġ��L������]�ڡ��������������һ�g�������L�����������ԃ�������֮������������t�w�F������˸���������������ڮ��r�������̎̎�w�F���c���ĸ�����������������ʼ�K����һ�K�������������������ֵĈԶ�������

������������������������֪����������Ҳֻ���Z���������Ԯ������һ�r�g��Ƨ�o��ɽ��̎ �����Ứ�����r�������е��w��������_����Ó֮̎�������������治֪�˕r���H����εȴ������ßo��֪���Ӵ��������m�W��ʹ�ɽ���@�α��������Z�������ף����Ứ�����dz���֮���ǿ϶�������������

÷�m����������Ứ

��һ���f���҂����Բ��ѡ��Ứ�����������������ĶU��ȥ�x�����ǣ��҂��s���܌�֬���S�����uҕ����Ҋ����ѩ�۾o�������Z���� �ˡ��Ứ����֮��ĸ������Ãɾ�Ԓ�o���������c�ܣ�����Ӱ���x���������Bֻ�ڶ��|������

֬���S���@�ɾ�Ԓ���������������U�Z����������������һ��ƪ���Ứ�����s�����ʰ����ÙC�̹P���������ɵò��н^�Q������

���ˌ���ѩ�ۃɾ�Ԋ�еġ���Ӱ�����B�����քe��ጞ顰�����O���u�˵���Ӱ���͡�������힡��Ứ�������������@�ӽ�������H��ȫ���֬�u��ʾ�������B��ѩ�������Č����Ӵ��������m�W���ă��Ī���Ҳ�����������

���挍�������ǣ��Z�����ѽ��������еİ������������Ⱦ���Լ�Ҳ�ѽ���Ȼ�M���˅��U�����龳֮�С����^����Ӱ�����B����ֻ��һ�N̓�õĴ�������Ӱ�ӣ��Ǹ����h�ݵĿ~��֮�����������o����Ҋ��Ҋ���H�H�ڶ�δ�����ڣ��fδ�x�s�o������

�ꮋ�����c����

����һ�N���磬�nj�����Ԋ���D�������`�����������ڡ��Ӵ��������m�W���������족�������֮�컯Ҳ�����m�W����������֮����Ҳ������֬���S�O���Qٝ����ÙC�̹P���������ɵò��н^�Q�桱�������f�@�DZ������˵��O��֮Ӱ������֮����

�P�ڡ��Ứ�����ķ��⾳��֬���S�������Ă��u��������ü�u�����䶼��һ�lͬ�ӵ����u�f�������������nj������εö��¹P���������pȦ�����y���A��֮����ٹ���^���ֺ������������������ࡶʯ�^ӛ������֮�����ʔS�P�Դ�����

�����ֵĺ��ġ���ʲô�����������^�ġ��Ӵ��������m�W��������ʯ�^ӛ���{�Ρ����ˡ���������ͨƪ�B����ķ��������

�����f���t�lj����Ƿ����c��Ȼ������ԓ�����P�f���Կ��@һ�c���������ǡ����˸衷���nj��@һ���c�O��߶ȵĸ�����

Ȼ��������Է��۹�팏ҕ���t�lj�����Ԓ����߀���Ҫ�������t�lj����˵��_ʾ�Ȼ����@���ǡ��t�lj������W˼����W��֮̎���Dz�ѩ�ۻ�����˼����ČW���Ե��������

�҂������Ãɾ�Ԓ�Ѳ�ѩ��Ԯ���������D�������£��������ט˰�ķ����ͽ���oՓ�����ڼҵģ��y�y���ǂε��������������ڃ����c֮�෴��һЩ����������ǡǡ�������з���������ߡ����^�����������IJ����f���������ܽ�������������������ס�ķ��ˡ����������@һ�c�������ɷ�����ɷ������

�f�������ܽ���������Ҳ�S�ܶ��˕���ͬ���������J������������һ������Ƹе�����������������҂��s���ܺ�ҕ�������һ�c�����Ķ���Ƹ����������ij�N�����o�����F��ʹ���������������Լ��������в����������������������u�~��o�������Ŀ��ླ�ء�

�O���L�Z�������������

��ӹ�M����ľʯǰ�˴_�����_�^�����Z�����һ�䡰����ġ���Ҳ�������ӵá������Լ��θ����ͳ�����߀�X�Ñ��С���

�M������������s�܉����Ҕ[Ó�ǂ���ħ�ļm�p��������ʧ�X���ԣ�Ҫ���Ǿ䡰˯�����Ҳ�������㡱��Ԓ���V���r�����s���_����������һ��Ԓ������ʲô���f�ģ����Ԓ����֪�������������ĵ�ƽ�o��֮�����Ե������

������ā�]�Юa���^�������е����^�����Ҍ���Щ���^�ij��������߿��ǽ����h֮����Ը�ӽ��������ƺ������������X����һ��ε��Ě�Ϣ����

���ڔn�������M�������ý���ϡ���䌚IJ�ߞ������������������þ����ռ��������¶������ϲ裬�������B����һ�̵����Ķ��]����ҪѸ���x�_�@�K�ԃ�����˰���������]��Ʒ��������÷���eѩ֮ˮ������ζ���������I�顰�����ˡ����f�����c���������������һ·����

�w�������������L����

��ʹ��ϧ����Ҳ�]���^���ٽӽ��������ڡ����^�@�D���ĵ�Į�����_���˽^��ĵز���

���^���y�ȴ���D������ֻ�DZ��F�������ѵij��S�����Ҹ����F���������Ǐ��F���L�A�D�S��Įҕ���F���λ�����F�혷���@Щ�|�������������Ŀ�У��cҰ�ϴ�D��ؚ�F���v���]��ʲô�^(q��)�e�����ѽ��]���˷քe����

�o�քe�ľ��DZ���ƽ����������ϧ���ф����Ѯ��M�����^�@�D��������ƽ���ĵ��@�F���M�������Ñ��o�Ŀ����f�����������ں������˵����Ą�����һ�x��֮�g�����^���䌍���������ԵĹ�â��

�����������һƬ���ŵĺ�������]�Нi��������Ҳ�]�Н�����ǰ��ʮ�������Z������ĩ��һ������֮ҹ����Ҷ�ɢ�M����Ψ��ʷ���ƺ��������������δDz������һ�����������^�p���䡣

Ҳ�������������mȻҹ���^������Ȼ߀��һֻ���Q��ӰӰ�b�b�ĺ����İ�Ӱ�����^��ʷ���Ƶô����������������ˡ��������QӰ���������������������δ�������c����ƽ�o��Ȼ�،����ˡ�������Ԋ�ꡱ����ό������@�������ČW��ŵ���ͣ����������ĵ��^�������]��һ�w�f��Ŝ�������oՓ�������������˵Ⱦ���ľ������

���������QӰ�����@������_������������C�����@�H�H��Ħ����һ�����w���龳����δ��ʹ����֮�����x�m��ϴ�Y����������Ԋ�ꡱ���s�nj������ᵽ�˟o�ϵĵز���

�������Ƴ������ɭ�ŵķՇ�������Ŀ��Ͷ���������������Ԋ���������мŜ�������ʹ����ķN�N�m�s���������Ծ���ľ������Ϣ���M������������Č����ǶU�����@�F��

���ڷĽ��x������̓�՝���A���γ����������������Ǿ����A�M���ǻ�����Ԋ�ꡱ��ɫ���R���N�ĉm��֮�w����Ԋ�ꡱ�ĉm���ڡ����¡��������Кw���ᡱ�����ǡ���Ҋ���N�Կա����R����������Ġ�B(t��i)����

�����A����

��Ԣ�U���Ƿ����Ҋ�������A�������ƣ���һ�����^һ��ˮ��һ��ˮ��һ�z����һ݆�����������½��Ӻ�����һ�н��Ӻ����ж�Ҋ��һ݆���������fǧ�����H�϶�������һ݆���¿��z�������m���������±���֮���������±���֮���ԣ����Hֻ��һ������

�����������������������ָ�µķ�̹��������Ƿ����Á����f������һ��������w���ǽ���A�M��������������������������Եı��w�����ֻӛס���Z����Փ�������������籾�����Ǿ���ͬ����ȥָ�������r��ֻ��Ҋ��ָ���s�]�п�Ҋ����һ����

�����������һ݆���£����������猚���������е�һ������ؔɫ���Ա��������Ը��w��һ�����ᡱ����ֱָ�f�㟩���������Ԋ�ꡱ�����ǰ����_�����@�ȡ��Ứ������������һ�����ߵČӼ��������������Եı����^����

������������^�c��ȥ��������������Ԍ��H��Ԓ����ô��ѭ��·���t�������҂���Q�t�WՓ���ăɴ��}��

����լ�L����������Ԋ

һ��������֮�������������O�ތ���֮���Լ������ţ�߀�����Z�����䌚�����y֮��������Ȼ�����Ľ^�m����֮�e��

�������������������x�ϵă��ď�������߀�DZ����o�ȣ����Ĵ����ĘO�˱��^���x����

���}�Ĵ����@����Ҋ������������f���mȻ���о��ҵĂ����O�룬�������m(x��)����̎����ʹ������������һЩ���������������ǰ��ʮ���������Ը�İl(f��)չ߉��

����ٸ���鹝(ji��)���M���ǰ�ʮ�غ�Ĺ������sһֱ���˂��ձ��Ƴ�Ľ����R�^���������ȫ���σ��ď�������������ٸ岻�H�nj��^������Ĕ�^�����nj�����Ĕؔ����ǟo����Ϣ�磬�ǡ��o���㾳���Ƿ��Ƀ�����տȻ�ʬF��Ȼ�����m(x��)�����@һ���e�İl(f��)���w�����O�ތ������@��ʹ������ĵĽ���֮������ȥһ����ˡ�

���}ӑՓ���@�Ҳ�S���˕������y��������͛]�Є��^���Ć����Č��H���������������H���^�����������Еr��߀�صú����������������һ�����ˡ�

���x�^������ӛ���� �^��ĵ��ͤ�������@Щ������ʹ��һ�r��캓uʎ�������挦��ˮ�仨���^�����p�ɵ�ϧ��ؓ�����������Ժ��c�������̎���У�Ҳ�]�܌��@�ӵķ��ďصה�^���@��������̕��ഺ������挍������

���ǣ��@�����������ഺ�����ȫ���vʷ����鼴ʹ��ľʯǰ�˾`����Ŀ��ʵĕr�̣���������Ȼʮ��ƽ�o�������}��Ԋ�����ڌ��������֪�����ǃ��������ĕr�g��µģ����������_�^�s�@�ӌ��������ۿ���I�I�մ��������e���s���l����

һ�B�ɂ����ա��֣�����ʥ�⌦���ĵ��_��������������������֮������Ա��������ʾ��y�����������潭�f�E��ģ�����������H�������Լ��ĽY���������B�����δ��Ҳ�AҊ���ˡ�

���t�lj����¾��v��

������ā�]�������^��������������ľʯǰ����ǰ����ʼ�K������һ�w���ѵ��^�X�������Dz���������������Լ��������ޞ���^���У���������^������ʹ�������������ľ������磬ʼ�K̎�ڿ��е��˿�����

�҂��x���Ứ�����r��Ҳ�S�����ĵװl(f��)�����@����߀��ʲô�ȡ����л��z�I���������Ͽ�֦ҊѪ�ۡ������˵��Ğ�֮�Ѫ���أ��������õ��Ɯ���һ�Nʹ������Ҫ����֮������Ъ�����Ǹ�����˟o�����ܵ�ʹ�࣡

�������҂���횳��J��������_����һλ���ď���Ę��^���x�����Լ��ڴˣ��Һ�Ȼ������ꐕ������ǂ����Q�����䡰������ꐕ���ʲô�����������r����Ȼ������T��������ꐕ����������R�����������Եĵ�һ���ˣ�

2024.6.8���X�t����

�l(f��)���uՓ �uՓ (4 ���uՓ)