�Ї������ڵĆ��}

Դ�Թ�ϣ�D��ģ���f�������������L������Ѯ��残�ɡ������۾������ǘӡ���Ч�����K�����������ˇ���d�r����ҕ���İl(f��)�F(xi��n)�ͽ��ʌW��W�ȿƌW֪�R����Q�ˣ�ҕ����ԭ���c�˵��۾�����ĵ�����������ԣ��\��ҕ�������ڶ��Sƽ��Į�����̓�M�����S�Ŀ��g���������F(xi��n)�ˡ���������ǰ��Ҋ�ǘӡ���Ч����

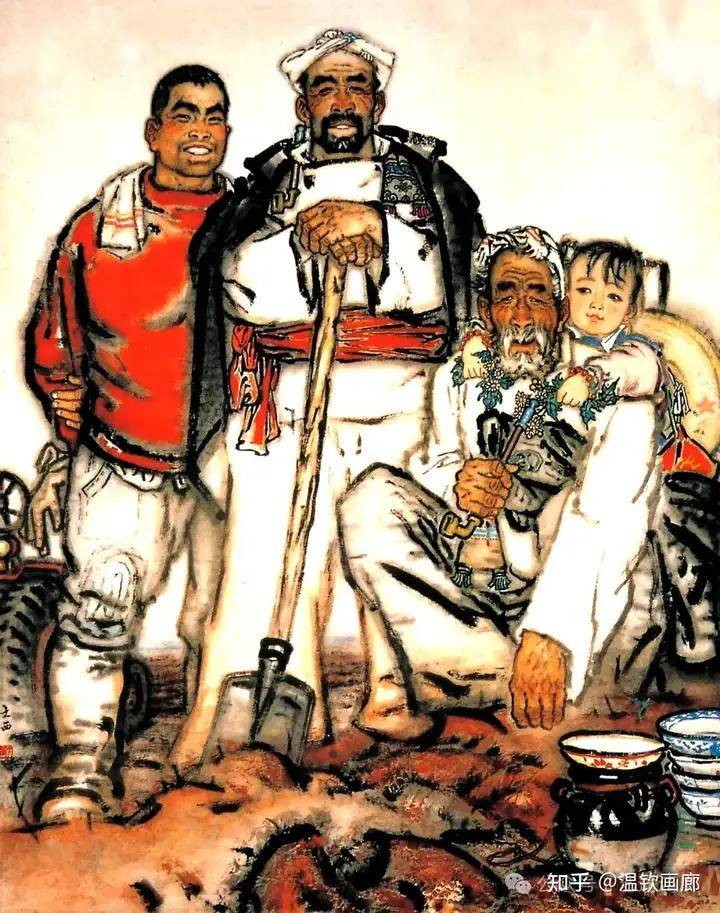

���Ї����߳����T���������������L����Ʒ��ʮ�����@������׃���I������֮һ���О��ڿ���W�ޕr�����^���S����^�������ˡ������w�������ý^��ˡ�Ԋ�������У����؎��������w������쳠�������(chu��ng)�����������ɫ������y(t��ng)�[���������w�Ӹ����������ڿ��О����������쳠������ƴ��҅ǵ������������?zh��n)�֮�����@Ҳ���������o������(n��i)�S���Ї����ҿ�����Ŀ����������С��������á��ġ����Y�wϵ����

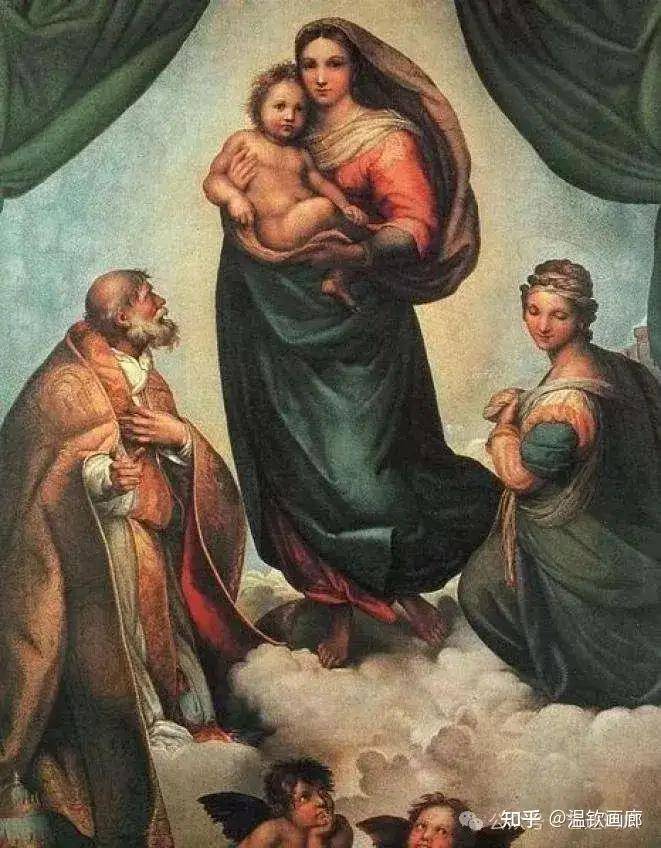

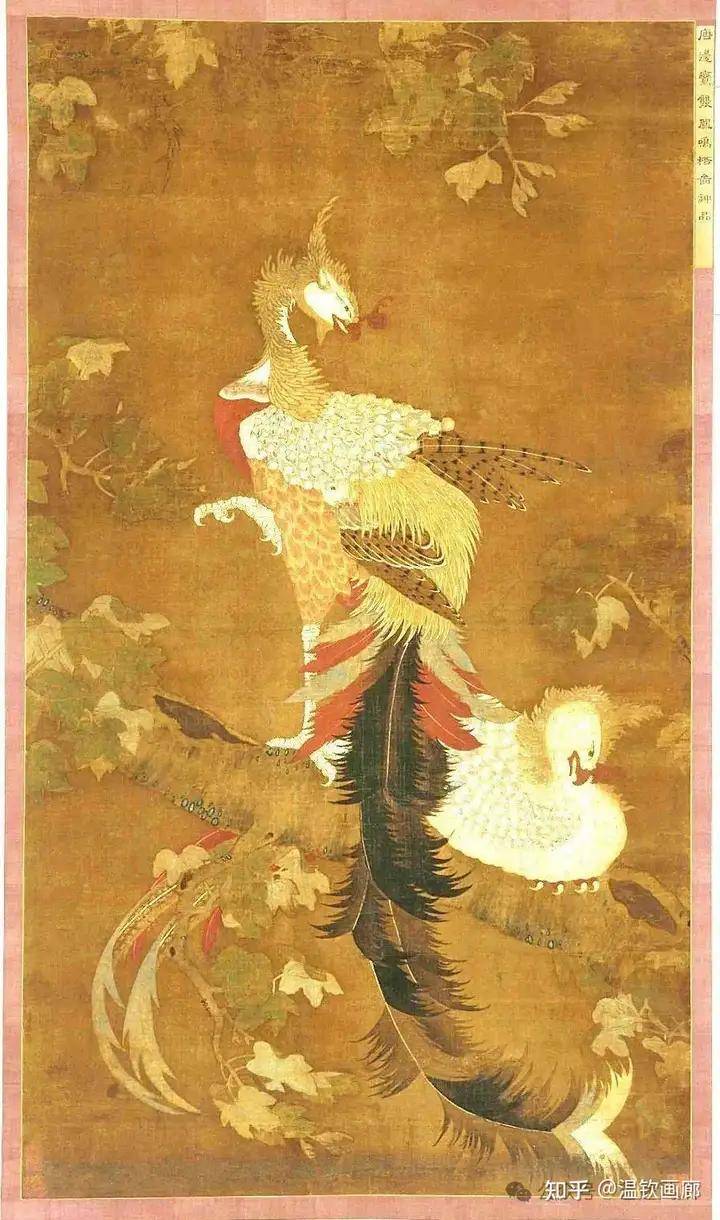

�������ˇ���d����֮һ��쳠���1483��-1520�꣩����˹͢ʥĸ��

�������ˇ���d����֮һ��쳠���1483��-1520�꣩������ʥĸ��

�챯���ǿ��О����ҵ�����������W��������W�����g�����������������x�L�����Ъ�����������F(xi��n)���L���ܷ��У��IЦҰ�F�ɮ����R��˹�顰�R���������챯���؇����L���·���(n��i)����Ҫ�����gԺУ���T�ˣ��ǽ�ź��������g�WԺ��һ��Ժ�L�����Ї����g�I(y��)�İl(f��)չӰ푺ܴ������J�顰�Ї����W֮�j�����������јO����������������ŷ�֮��������֮�����^�����^֮������������֮��δ��������֮��������֮�ɲ���������֮�������J�飺��������һ������ˇ�g�Ļ��A�����챯�����ͮ���Ҳ���Ї������Ԯ��R�����ȴ�����һֱ�e�O֧�ֺͶ�ƽ��R��ʯ�����R��ʯһ����������Ҫ���F��֮һ���Y�����������Ї����ﮋ�ң�����Ʒ������D���挍��ӳ�˿��Ց�(zh��n)���r���Ї�����ܿ��y�������d����ʷ���������Y�wϵ���������뮋���_�Ї����W�����b�������Ⱥ���

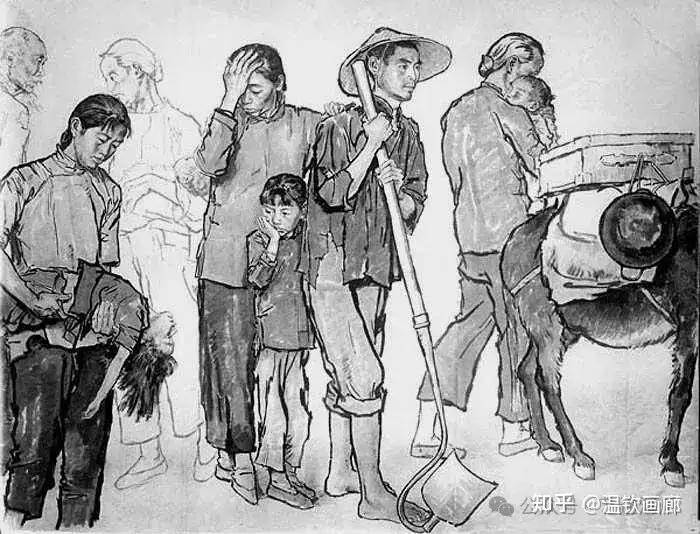

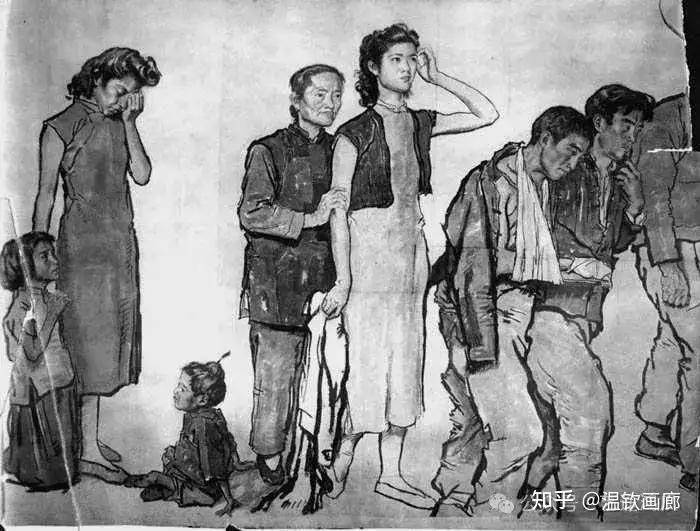

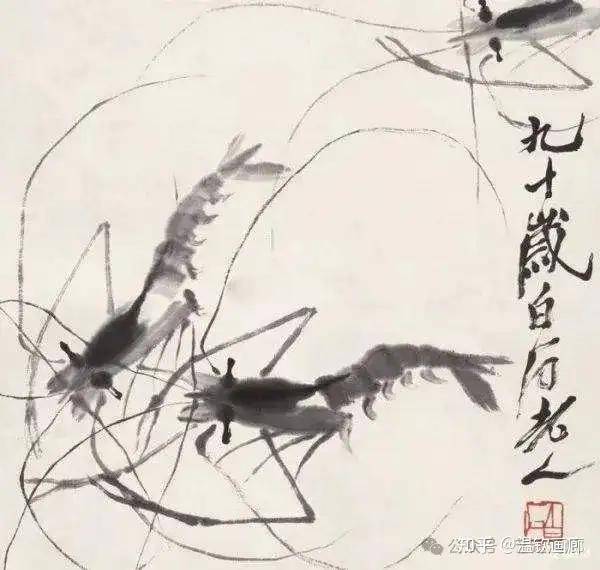

�챯����1895��-1953�꣩�ͮ���Ʒ����M���ʿ��

�챯����1895��-1953�꣩�챯���Ї�����Ʒ�����R��

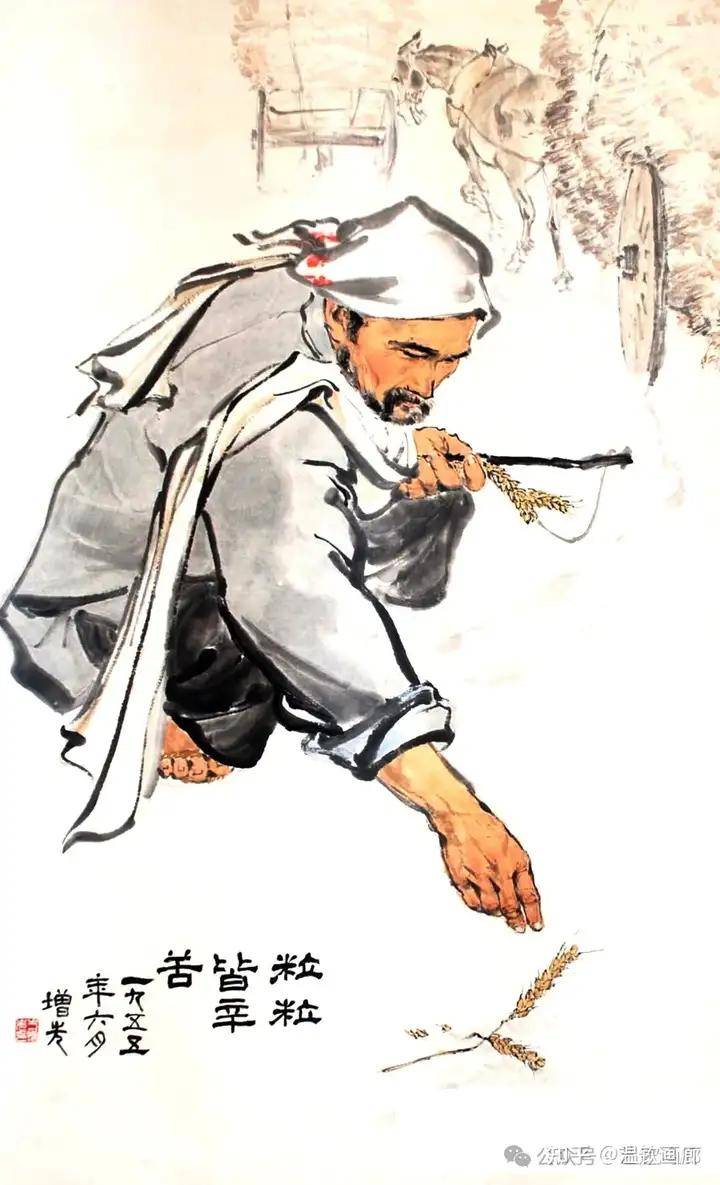

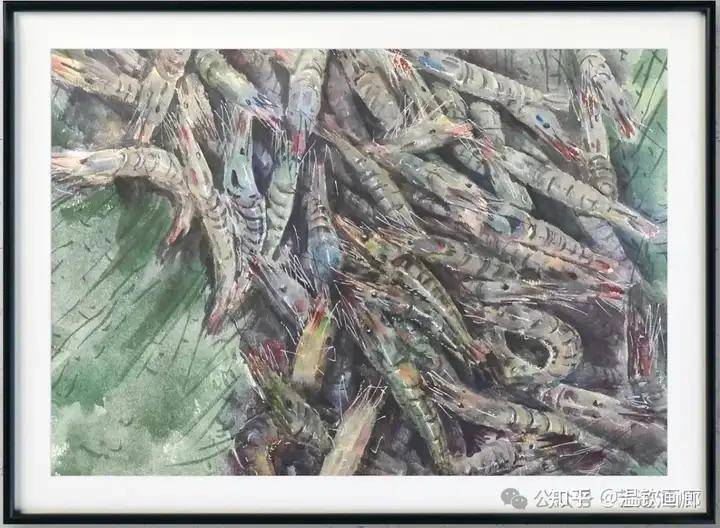

�Y�ͣ�1904��-1986�꣩������D��

�����o����ʮ������Ї����ﮋ�l(f��)չ�ܿ��������˲����Է��ȣ�ָ��һ��(ji��)��������ֱͲ���������Dʹ���^��������?zh��n)�ҕ���ֲ���������졣�oՓͯ����һЦ�������oՓ�ٰ�����ü���������@�N�F(xi��n)���׃�������F(xi��n)�����������������������͗�֮��ȵ�һ���ܳ����ҡ������S�����ٌ��뮋�����_�������ﮋ������ò���@�r���Ї��Į��҂�������������������ķ�������ҕ�������������������������@�ǂ��ܴ���M������Ҳ�����˲��ٵĆ��}��

����������֮һ��ӡ�ȋDŮ��

�����ȴ�����Ʒ�����������ࡷ

��֮�������Ʒ��һ݅�ӵ�һ�ء�

������������Ʒ����O�Ĵ���

���ɡ������۾������ǘӡ���Ч�������ͮ���ˮ��֮��L����ʽ���ܱ��^��������������ͮ���ˮ��֮��L����ʽ���Ǟ����m�������L������Ҫ���l(f��)�����������������������L���l(f��)չ�^���в����S���������������ɞ鮋�҂����đ��ֵ��������ߡ��������ͮ��@Щ�L����ʽ���^�����������残�����۾��������ǘӵ�Ч����Ȼ���Ї����y(t��ng)�L����һֱʹ�ú͕���һ�ӵĹ��߲��ϡ���ë�P�c�������������@Ҳ�γ����Ї������_�Z�Ե����c�������L���Č���Ȥζ�����Ї������y(t��ng)�ķ������F(xi��n)�������۾������ǘӡ���Ч���������S�����}���������l(f��)������ì����

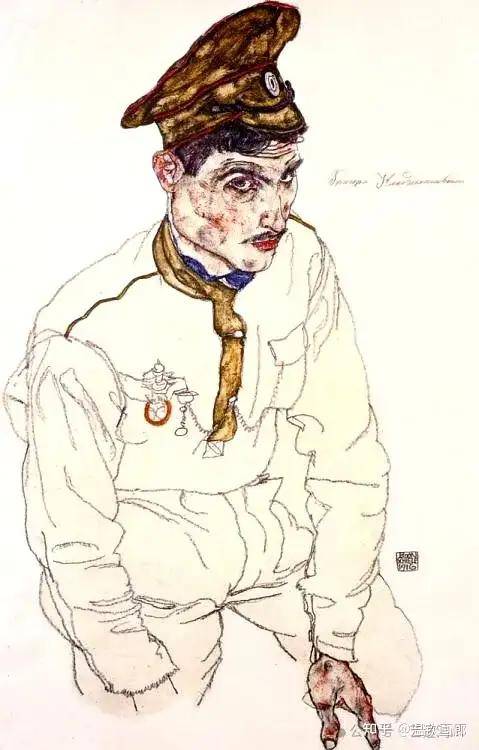

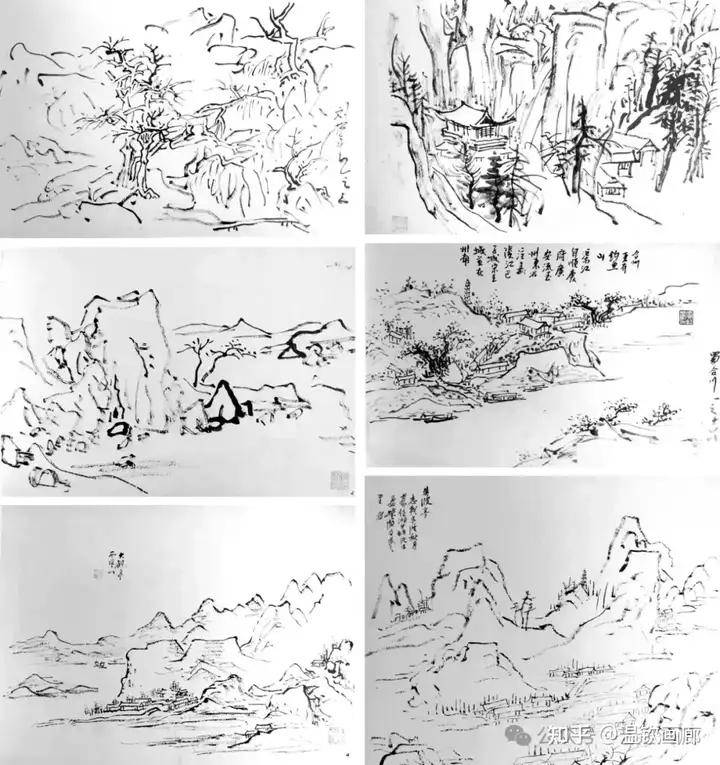

�ͮ��������L����ʽ��Ҫ�\�ý��cҕ�������F(xi��n)�Ĉ���ֻ�������ڹ̶���ҕҰ����֮��(n��i)������F(xi��n)�Z����ɫ�{(di��o)��ɫ������Ҫ�������⡱�Ĵ��������F(xi��n)�ڹ̶���Դ֮�����w�����wɫ�{(di��o)׃�������_������������Ŀ��g���wЧ���������WԺ�����������������ģ���f���L���^��ָ�������B(y��ng)Ӗ�����������ķ�ʽ��������������nj��������������ˇ���d�L�����(q��)���У�1266�꣭1337�꣩�Ժ�������ˇ�g����u���J�R����ֻ�п�ҕ�Ŀ��^���|(zh��)���������Ǯ��ҫ@ȡ��֪��ȡ֮���M����֮���ߵ���ҪԴȪ���Ǖr��ˇ�g�Һ��^�������T���L����Ʒġ���挍���^�����ı���̶����������L����Ʒ��ˇ�gˮƽ�ĸߵ����������L����Ʒ�����挍��Ч�����@���^�����ŷ����Jͬ���Ķ��l(f��)�]���L����Ʒ���е����������

Ȼ���������WԺ�����跽ʽ�sʹ���Ї����Ҹе���Щ���m��������Ї�����Ҫ���Ծ��l���F(xi��n)����A�������������ֲ��ܽ�(j��ng)��ס�����w�����������{(di��o)�ӵı��F(xi��n)�ֱ��^���y�������������_ʼ̽���о�һ�N�m���Ї��������ͷ�ʽ���@���ǡ��Y�����衱���@�N���費ȥ���F(xi��n)���w�������{(di��o)������ȥ���۾���Ҋ�Ŀ��g���wЧ����ֻ���ؿ̮���������w�Y��������ʴ_���ӱ��F(xi��n)������������c�����Y�����衱��u�ڸ����g�WԺ�Ї���ϵ���������������Ї������e�����ﮋ�a(ch��n)���ܴ�Ӱ푡�

���^�^�����������������ʹ����S�ࡰ�Y�����衱�����������Ʒ�������������еĴ���֮������ʮ���o����������˹�����m���F(xi��n)���OӋ����Ҫ��Ҳ�ƏV�^�Y�����������҇��Ŵ�����Ҳ���²��ٌ����ݸ��Լ��۱�������֮���Ҳ��һ�N�о�̽�����F(xi��n)���͵ķ�ʽ������Ҳ��ԓ�������������˕r���Ї����ƺ��ѽ�(j��ng)�ҵ����c�����m�������ͷ�ʽ�������ĬF(xi��n)������������Ʒ��������������ͷ����Ǹ�׃�������������ּ�ƺ��]��ʲô�ɘ��������������۾������ǘӡ���Ч������������߀Ҫ�������WԺ������һ���ߵ������l���Üʴ_���ñ��残�ü�����

�����Һɠ��ݶ���1497��-1543�꣩��������Ʒ

�������Ұ���1780��-1867�꣩��������Ʒ

�W���� ���Ұ�ؕ��ϯ�գ�1890��-1918��)��������Ʒ

������˹�WԺ�����m���F(xi��n)���OӋ����Ҫ��Ҳ�ƏV�^�Y��������

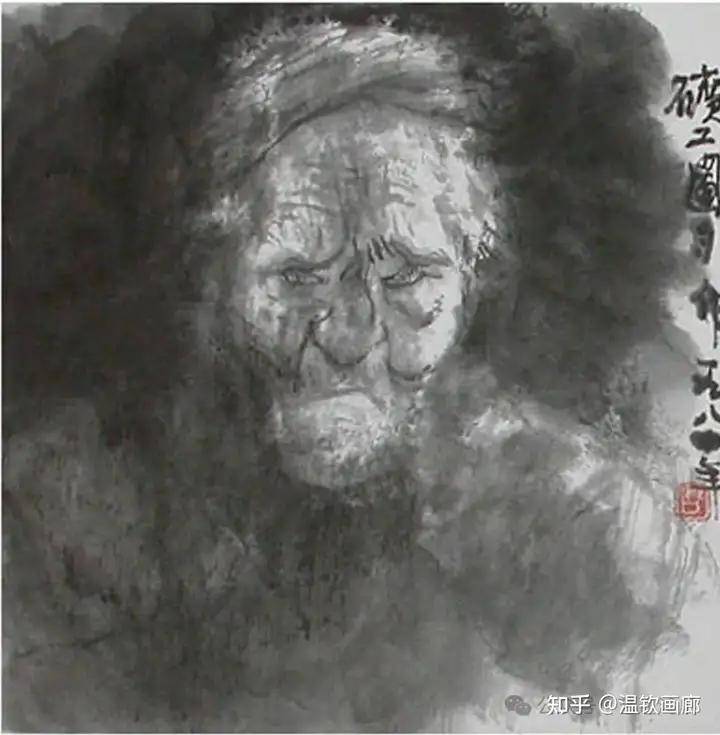

�Ї����ĽY�����������ɴ��}��һ����ΰѽY������������������õ��Ї����Č��`��ȥ������\���Ї����ĹPī�ь�����F(xi��n)�������l(f��)�]�Ї����Pī��ˇ�g���F(xi��n)�������������Pɽ������ֱ����ë�P���������U�Pľ̿����������ه��Ƥ��������ʹ���Ҍ����ͱ��F(xi��n)�q�ɲ��Q���@�c�Ї�����ë�P���������c�DZ������Y�����@���}�����S���Ї�����Ŭ���ķ������@��ԇ��������ăɼ���Ʒ�������@�ǃɏ�С���}�ĵ���Ʒ�����挍�ı��F(xi��n)��С���������ɵ����܂�����ʮ�ֿɐۣ�����ϲ�g��Ȼ����С��������������@�����c������߀δ�ܔ[Ó�⾀���������`�������ùP���^�������@�ò�������������m�̮����뼚��������֔���࣬���ɲ���������С����һ���t���������ùP�t����Ȼ���S���������PīҲ�õ���ֵİl(f��)�]��Ҋ�PҊī���ֲ����������`����������������������������p�ɣ��γ������ӻ�Ě�գ���ֱ��F(xi��n)�����߸߳����Ї���������������������С����һ�������@ʾ���Ї��������c��

�����䡶С����һ��

�����䡶С�������

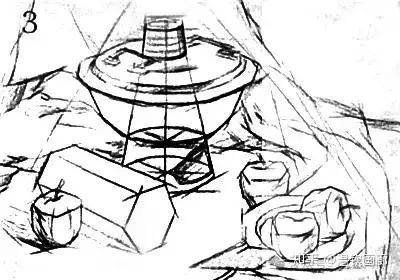

�F(xi��n)�����ѽY������W���������������õ����P���ﮋ���ƺ���ȡ�úܺõČ��HЧ����������Ĺ��P���ﮋ������ˮƽ�Ǵ���������ͬ�r���S�������X���ٌ�Ҳ�ǂ����e��;�����S�еĄ�(chu��ng)�����`�C�����г�Ч�����ܶ��˶��W���S�еķ��������s�]���S���ǘӵ�ˇ�g���������S���ܰ�ƽ�����龰��ͨ�����ﮋ�úܡ����������������Pī�ܷ������ܻ��Ҳ���К����Ȼ�����������ڛ]��(j��ng)�^ϵ�y(t��ng)����Ӗ�������������w�̮�����ô���������S����Ʒ�������w�ď���ˇ�gЧ���������w���@����IJ�������(j��)�f�S�����걻���������Ї�������Ҫ��Ҫ�W���衱�r�����ش��f�����ЙC����Ҳ��W�������W�����˳����]�ЌW������Ʒ�ă�(y��u)�c������ʹ����֮̎�������@���F(xi��n)���ٌ��c������ɫ��һ��ɞ����gԺУ�ؿ���Ŀ���ƺ�����ҕ�ٌ��ˡ�һ�㮋�Ҵ�����ٌ������D��������ӛ����߿������������������������������_���ߌ�����ĸ�������������ҡ�����������呟�����һ�µ�����������������Ås���������@�����������裨�ٌ�������Ҫ���������ǣ��F(xi��n)���S�����g��ԇ�ČW���B�W�ٌ�Ҳ���Rġ��������Ҫ�Ȱ����w�Y���̈́ӑB(t��i)���졣�ܶ��ٌ���Ʒȱ�٬F(xi��n)����������ζ�����Ի���ˇ�g��Ⱦ����׃�ø������ͻ��ͳ�ʽ���ˡ�ԭ������ڴ���

�������Ό����������ڬF(xi��n)���������^�����M�Ќ������ǰь������۾���Ҋ�ǘӡ�һ����Ч�ķ������S��������Ʒ�ܿ��ܾ���һ���ܲ��e��ˇ�g��Ʒ����Ҫָ�����ǣ����^ȥ�������L���^��������c��(chu��ng)�����Ѕ^(q��)�e�����������������鄓(chu��ng)�����o���ֶ����S���L����Ҳ���²��ٲ����������Ʒ��������������

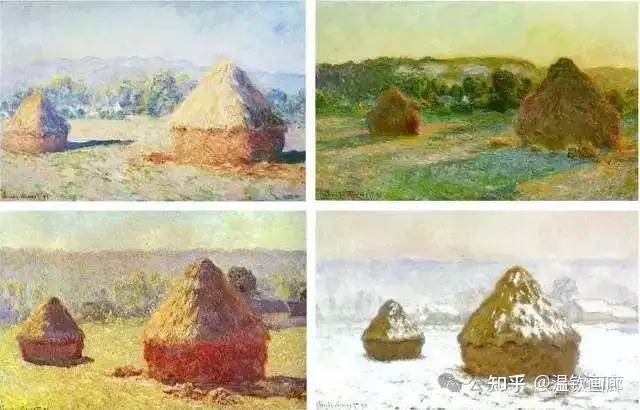

ӡ���������ԬF(xi��n)�����������ڮ���������������ҕ���F(xi��n)�Լ������^�����ҕ�Xӡ��������Ȼ��ɫ�������L������Ҫ���F(xi��n)������ɫ���ǂ�ʮ������Ĵ��ڡ����ù�Wɫ�ʌWԭ�����˶�֪������Ȼ��ɫ��׃����������^Ҏ(gu��)�ɵ���Ȼ�����˂�����Ȼ��ɫ�ʵĸ��X�s���˶������е�������һЩ���е����t�gһЩ���е���������ɫ��ɫä�������f�ˡ��е���ƫ��ϲ�g����ɫ�����ˌ��h(hu��n)��ɫ�����dȤ�����������ɫ��Ҏ(gu��)���ǿ��^���ڵ���������һ���˂����T�ˎײ������p���Ͱl(f��)�F(xi��n)ӡ���ɮ��ҵ���ƷЧ��Ҫ���^���Č������x��Ʒ�������˂��ĬF(xi��n)�������������ӻ�����挍�������@��ӡ����֮���Ѹ�ٲ����˂���ϲ�g��ȡ�Ä�������Ҫԭ����������e�Ǻ�ӡ���������F(xi��n)���x�Į��҂�����ҕͨ�^����Ч�����F(xi��n)���ҵČ����F(xi��n)�����������飬�к���ˇ�g��Ⱦ�����Ѳ���ȫ�Ǯ�����ǰ��Ҋ���ˡ�

�ڽ�������(chu��ng)�����c���������y����^(q��)������

����ӡ���ɮ���Ī��(n��i)����ͬһ���������ڲ�ͬ�r�g��ͬ�龰��������Ʒ֮���ݶ⡷

�҇��Ŵ��L��Ҳ�Ќ�����һ��ָ��߅�[�������Č�����߅�[���ƴ��������������l(w��i)�Lʷ���������L�����B����֦��ľ����һ���±���߅�[�Į����@����ף���Ⱥ�^�����Ƶ���ؑԪ���g�����_����ʵ��M�I��һ����ȸ�����������]�������ʵ�Ҋ��֮��M�Ěgϲ������ּ߅�[�������T���@��ֻ�����Ŀ�ȸ��߅�[��ּ�������ܿ�������ֻҊ���ڮ���ֻ�Ǟ�һֻ��ȸ�����棬���s������һֻ���ȱ������Կ��������еĿ�ȸ��ë�`�ų���Gɫ�Ĺ�����貊ZĿ���������x���ٿ��ǿ�ȸ��β�����������Ľ�����������ֻ��ȸ�ƺ����x���������������p�Q����������������ֺ��������öY�x����ӭ���F�e���{���R��߅�[������ļ�������ȸ����������������ŕ���������˵������������������������r���˂�����Փ�ǻʵۣ��ֻ��dz��д�Ҋ���ˮ����ض��ԕ��@�@���@���^ֹ��߅�[������һ������Ի��÷��ɽ��ѩȸ�D��������ڡ�����Ԫ���������^������߀�С�÷��ɽ��ѩȸ�D�������B�D�����滨���F�D������Ʒ��������߅�[��������ָ�����xȡ�������}�ĺ̈́�(chu��ng)������ּ�������f�L����(chu��ng)��Ҫ���F(xi��n)�������Č�����Ҫ���F(xi��n)�����^��Ȼ�����Ⲫ���ľ������@�ǂ��y(t��ng)�����˺�һ���^����w�F(xi��n)���@�c�����o�ﮋ���^�c��ȫ��ͬ�������o�ﮋ�����mȻʮ���挍����������һ�������s���ǻ�ģ��]���������������^������^�����c���nj���������Ҋ�������Ƴ����Ї����B�����γ����Լ����ص���ò�����Ї��˵��������˺���Ȼ���ں�һ�w����һ�ж��ǻ���������Ȼ������@Ҳ����֪��������������������ͱ��_�Dz�һ�ӵ���

�ƴ�����߅�[����Ʒ���p�P��ꖈD��

������������ �Ġ�����1699��-1779�꣩���ͮ��o��

�������ָ������������G��(�s850-?)�ġ������f����һČ������G�ơ��P��ӛ������ӛ�����������N�ɘ��M�Ќ������Д�(sh��)�f��֮�����@�����о��������ɘ�ĽY���ΑB(t��i)�Լ��w����F(xi��n)����ľ����퍵�һ�N��ʽ�����Ҍ��й̶��Π�����������֪���Ȟ���Ҫ�����Ҍ����r���Բ���ҕ�c�Ƕȵ����ƣ����̶����������Ό������ڡ��P��ӛ���� ��߀ͨ�^��ʯ�Ďr�g������һλ���˵Ŀ����������l(f��)���˲��پ�����^�c��

������� �G�� ����]�D��

�Ї����������ԱM�⡱���䮋�治���۾���Ҋ���������ȿ���ǧ�ュɽ����һ����Ʒ��籱�� ��ϣ�ϡ�ǧ�ュɽ�D���ȣ����ֿ����������g���ص�����ͬ�r���F(xi��n)�������硶�Lɳ�R����һ̖�hĹ�������ȣ������������L���ǘ���������F(xi��n)�ă�(n��i)��ֻ���Ǯ��ҹ̶�ҕҰ������(n��i)���������������ԱM�⡱�Ă��y(t��ng)�L����������F(xi��n)�İ������εĺ͟o�ε����������������w����ġ��Пo���r����̓����ɡ���Ȼһ�w�ľ�����Ҳ���ǡ���������Փ��Ҫ��һ�l��������ӡ���������o�Ρ��������Z�������^�������ǿ�����ijһ���w���ζ����кܶ����w��ȫ���������Ρ����o�Ρ���Ȼһ�w�����ɷָ����γ�һ�����C���������y(t��ng)һ���w����ɚ�������o�Ρ������Ρ���ӳ���@�F(xi��n)�������������ֿ��ԡ����Ρ��������֡����������Ρ��ڡ��������ǵ���λ�����������ơ����Dz���Ҫ������κ�x�r���֮����������Ό����^�c�����o�εĖ|���������ε���������@�����ε�����̮�����Σ�ֱ���Pϵ�����桰������ӡ���Ч���������R��ʯ�����r������R��ʯ���r�����ΑB(t��i)�挍�������x������������ˮ�����εĻ��rһ�����հı�����Ȼ�͕��^��һ�����X�ǻ���������ˮ���������r���Û]��⣬����������ʹ���挍��Ч��Ҳ��ȫ��ͬ���҂����Ԍ�������ɏ����r���}�ĵ��L����Ʒ��һ�����R��ʯ���ġ��r����һ���ľW(w��ng)�����d�ı��F(xi��n)���r����ˮ�ʮ����o�˵ĸ��X�ͺܲ�һ����

�Ї��������� �R��ʯ��ʮ�q��1950�꣩�����r

�ľW(w��ng)���Ѽ�����ˮ�ʮ����r��

ͬ�r���Ї������������ǡ���(j��ng)�Iλ�á���������ƽ��Į����ϣ����ա����⡱����Ҫ���Ѹ��NҪ���F(xi��n)������λ�÷ֲ�ǡ�����������ԣ�֪���غ���̓̎���ȏČ�̎�O�����ɡ���t�o���뮋�T������ժ�ԡ��S�e�箋�Z䛡����@���������ڡ�����"�ı��_���⾳�ĠI����ʹ������F(xi��n)�Ĉ����ȿ��п����ֿ��οɾ������Ҿ��硰�^�辰"�ǘӣ����Դ��^С�����p����ǰ�����о����h��֮�g��ҕ������ʹǰ�����о����h���ľ����С�����sС�ˣ����������ľ���Ҳ������һ�rһ����Ҋ���h��Ҳ����ҕ�X�����c������ƣ���̓�������Пo����ȡ�ᡱ��̎����ȫ�{���ҵġ��⽳��������

���X�������y(t��ng)�Ї���������(chu��ng)���cƽ�r�Č�����ԓ����һ���¡����⎟�컯���е���Դ�������ҵĄ�(chu��ng)����Դ�ڿ��^���������ֲ��ǿ��^����ĺ���ģ�M�����������������������^������j�����(j��ng)�^��˼��]�ĽY�������S������(chu��ng)����������ɽ�ӈD������һ���ܺõ����ӣ��δ���������Ȫ���¡����f:����ɽˮ�m�o���������п����ߣ��п��������п��������пɾ��ߡ���ԇ����ɽˮ���vǧ��������������οɾ�֮̎��ʮ�o����������ȡ���οɾ�֮�����������Կ�Ľ��Ȫ�ߣ����^��Ҳ�����S������Ŀ�еġ������������������x��������Ŀ��οɾӺõط����������`����Ěw�١������L��������Dz���г�w����ұ�����һ�N�������������ڸ������ϳ������Σ�����ɽҰ�gСϢ�o��������y���P�����������m��ġӛ������(j��ng)�^��������ز��ռ����݈D�M���c����(j��ng)�I��Ԋ�����������ߵĽY�ϣ����ϵ��}Ԋ���}�IJ��H�Aע�����ĸ��飬������ע�������r���������y(t��ng)�����������\����������������،������^����ı��_��ʽ���v�r7��K���n��ϴ��������׃���ĹPī�̓�(y��u)�����˵��⾳���������Ժ�����ͩ�]�ĸ������ϵ����L�������F(xi��n)��ɽˮ��(n��i)�ڵ��������K�dzɾ����@���O������ζ����������һ�N���L����֮��퍵ġ�����ɽ�ӈD����

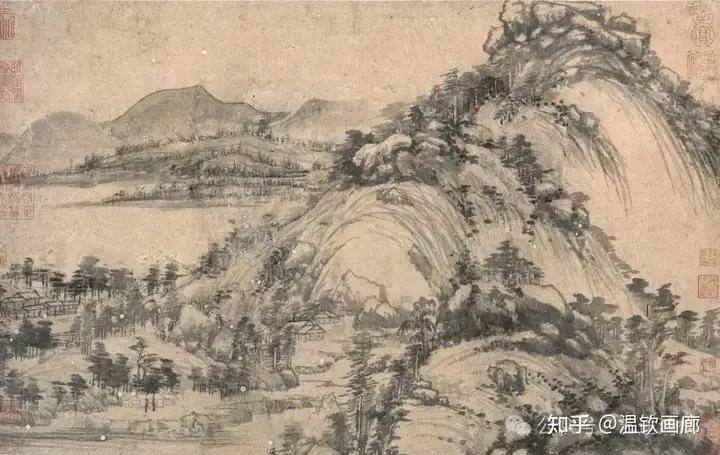

Ԫ������ �S���� ��������ɽ�ӈD��

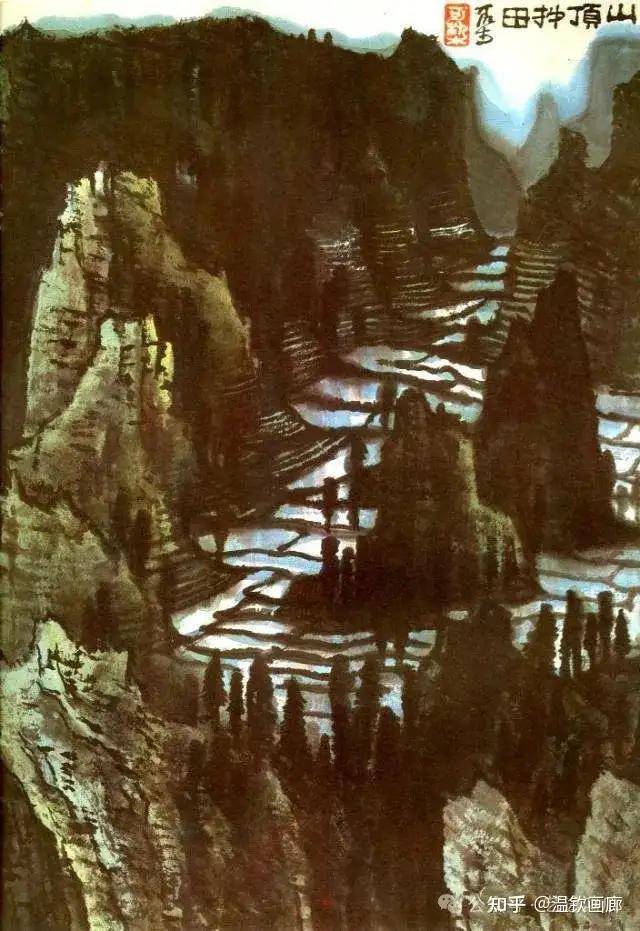

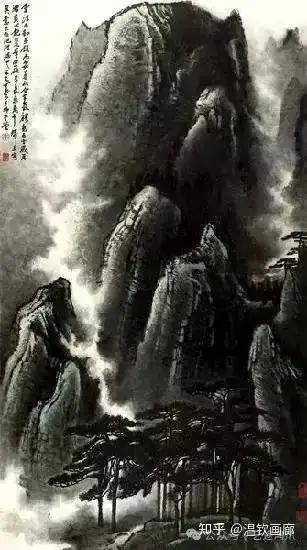

�����o����ʮ���������(n��i)�����gԺУ���Rȡ���Ї���ϵ��Σ�C�����Ⱦ�������d�Ї�������־�������ɽ���������������w���У�(li��n)�j�����ѵ�������ɽ���������W�^������������L�r�g���Ǯ��Ї������������L�����������w����һ�_ʼ�����Ⱦ�ͺ����ѵ�ָ������������ҕ���f���������^ȥ�����ˣ���Ҫ�^����Ҫ��ҕ�������f�����Ї�����ҕ���B���Ҳ���_Ҳ�����_......���B�߀��̫���{(di��o)���cҕ�����f���L����վ��ʲô�ط�Ҳ����ȫ�����������Ⱦ1958�꡶��Մ�Ї��������c���������Ⱦ�Č�����Ʒ���H���ǬF(xi��n)����(chu��ng)�������ԣ���ʮ�֏��{(di��o)��һ���L�ڵ��^�������Ƿ��͵��茑......�_���������أ�ȫ�R����������ָ�������⽳�������c���������䏈���M���������J��������ƷԽ?j��ng)]���⽳��ˇ�g��Խ�͡������Ⱦ1958�꡶Մ�Ї��������c������Ҳ�S���������S�e���ǘ��L�������ŕ����b���������ܽ�(j��ng)�����|�����ĸ�Ŵ�������Ʒ���ڮ��r�ĭh(hu��n)��������ȫ���˽�Ŵ�����߀��ʮ�ֲ����������Ⱦһֱ���������g�WԺ�ν̣����|����L���^�����ܰ残�b�Ӱ��^��������������Ʒ���D���^M���������հ��^�������昋�D������b��L�������ڰ�̎�����ӽ��残�����ȷ����������S�e���ǘӹPī���`��

�Ї��������� ���Ⱦ ��ɽ����

�Ї��������� ���Ⱦ ��ɽ�����ơ�1979����

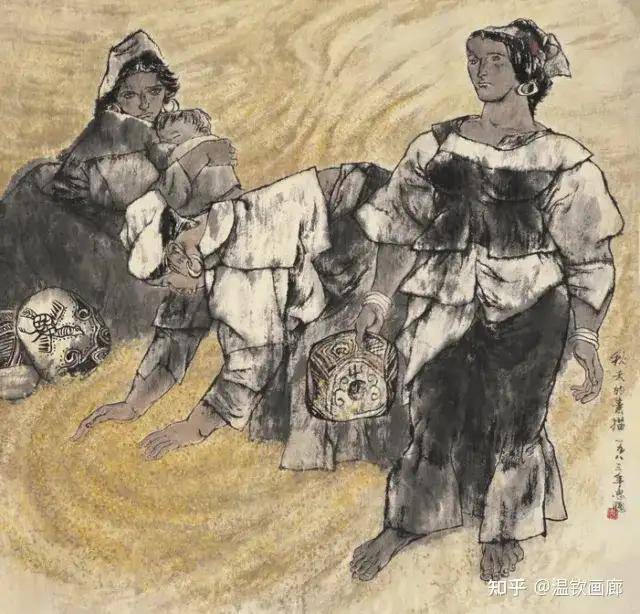

�S�e�猦�Ŵ��L����Փ����Ʒ�����^Ԕ��������о�������1925��1948���@��ʮ�����g�����˴����ġ����Ů��塱�����@Щ���Ů��壬�҂�����֪�����S�e���ھ���׃��ǰ����������@�N����Ĺ��Ů���������y(t��ng)��˼����ʷ����Ó��׃�����Ҳ��룬�@�����Ԃ��y(t��ng)�L���·�����һ����Ҫ����������ڡ�����Ҫּ����ָ�������P����ī�����·������ߞ�Ҫ�������y(t��ng)�L�����·��mȻ�ڹŮ�Փ���Լ��Ŵ����ҵ���Ʒ���Ѷ����ἰ���w�F(xi��n)�����Y���Լ����y(t��ng)�L����������������P��ī���������w��ͨ�^�о��Ŵ���Ʒ���·������빦����������S�e���ǵ�һ�ˡ��S����ژ��D�r�������͏�̽����Ŀ��������Ҫ�ҵ�һ�N���m�ϵķ�ʽ�����F(xi��n)�����dȤ�������������J�����S�e��Ĺ��Ů����������ҵ��������1948����������sӢ�������f���������ڹ��E�c��ɽ�������ڕ�һƬ��������Ŀ���u�X�ɾͿ�����Ȼȫ�ԹPī�ù���Ҫ��������܉��������J�R֮���Ѳ���������������Ҳ�������J���@�N�������ɳɂ�����Ŀ�������á����Ů��塱�Į������õ�������ȥ�r����ͬ�Į��Ҷ������⣻��錑�������c��ǰ��Ҋ�ı����������^���������ں���ǰ��Ҋ�ǘӡ��҂������S�e�����ꄓ(chu��ng)����ɽˮ����Ʒ���D��ʽ���������g�_����h��׃���S������������ˇ�uՓ�Ҹ������f���������e��t�ǏV�ղ�ȡ������һ��һ�����������������v������֮���A֮������������Լ���Ŀ���ȿ��F��������ǰ�Ĵ�ֻ����������u��ò��������һ�Nȫ�µĹP���o���G�ơ��Pͬ�������ľ��������������Ӿã��S�����������֣��߭�����ɽ�ԣ����ɣ����⾳�����Č������I��ָ���Еr���壩�������f�������Ўװ����o�˿ɱ������պ������ć���(n��i)��λ��Ҳ�y�c�ȼ������ĸ����c�C�ϵ������O����������һ������ĿҲ��������ɹ�Ҳ��������ʮ���ҵ���Ʒ��δ������ֱ����ʮ����ʮ����ʮ����ʼ�Ƿ���O�����J���ھC��ǰ�˷�����ʯ���Ժ����e��һ�˶�������

�Ї��������� �S�e�� �����Ů��塷

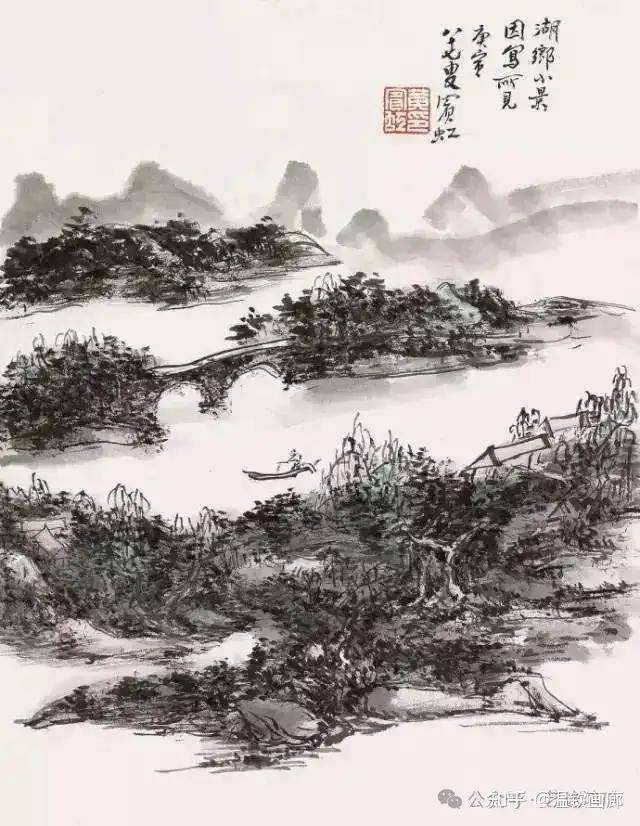

�Ї��������� �S�e�� �����l(xi��ng)С���� 35��27cm

�Ї��������� �S�e�� 1953���ʮ�q����Ʒ

�ٿ���һλ���҅ǹ����������ͮ��������^����ˮ��ˮ�ۮ���������˴������Ї������������^���������L�������L����ֻ��ʹ�ù��߲��ϲ�ͬ���ѡ��������ͮ����u�顰�ͮ����廯���ĵ䷶���������Ї����ֳɞ顰�ں��������Ĵ������ǹ��е���Ʒ�ܶ�ǬF(xi��n)���������������������������L�����^�����������ֻ���^��ʮ����ҕˇ�g����ʽ�������ұ��F(xi��n)�������匏����Ȥζ��

�Ї��������� �ǹ��� ���徰 ��1987����

�@���҂���ՄՓ�ķN��ʽ�ûã�����ֻ�Ю�������Ʒ������K��Ŀ�����]��ʲô���@����Ҫ�������Ї���ˇ�gҪ�����������҂�Ҫ��(chu��ng)�������Еr��������������ɫ����Ʒ�����ܶ��W�Ї��������p�������ڴ����(sh��)�˶��ǰ��F(xi��n)�����g������һ�������ֵ����Ȯ�����ɫ���������������������������r�������롰������Ҋ��������֪�����]�Ќ��ȣ��Ͳ��ֱܷ������L�����Ե����c���W��Ŀ�ľ�������ʧ�������X�������Ї��������ڌW�����y(t��ng)��ͬ�r�������Wһ�c�������gʷ���˽�һ�������L���İl(f��)չԴ����׃����ֻ�����������������ҵ������L�����Ե��L̎�̓�(y��u)�c���p���ߏ�·����һЩ���X����

ǰ���҂��f�^����ʮ���o�S�����L�|�u�������L���������(n��i)�����y(t��ng)�Ї���Խ��Խ�@���c�r���İl(f��)չ���m���������Y�wϵ������ں��������������һ������ˇ�g�Ļ��A����Ҫ�ǽ�Q���y(t��ng)���ﮋ������������Ć��}�������r���ﮋ�l(f��)չ�ܴ��������Ⱥ���F(xi��n)���Y�͵ġ��y��D���������ȵġ����������ࡷ���������ġ���O�Ĵ�������֮��ġ�һ݅�ӵ�һ�ء����Լ��S�б��F(xi��n)�½��ٔ�(sh��)������������ﮋ��Ʒ���ܵ�����Ⱥ���Ěgӭ�����Ӱ푺ܴ����҂�Ҳ�����˲��ٵĆ��}�������������Ļ�������ͬ�����L��ˇ�g���J�R������һ���������^��������Ҳ�в�ͬ������ͱ��_��ʽ������҂������迴���Ǯ������B(y��ng)����������Ӗ���ֶ�����ô���F(xi��n)�����g��Ӗ�V�����õČWԺ�����������^���������Ҟ����m�������L����Ҫ��һ����������Ї������ڱ�����ˇ�g���c�ͱ��_�Z���c�����L����ͬ�����Ա��Ҫ����һ��m���Ї�����Ҫ���������@���ǡ��Y�����衰���c�WԺ�����費ͬ�������Y��������Ҫ�ĽY�����l(f��)��������������ͱ��F(xi��n)��������w�����ͽY�����c����ȥ���F(xi��n)��Ӱ�������ɫ�{(di��o)�w�e��ͬ�r������߀��Ҫ��Q��Α��õ��Ї����Č��`��ȥ��Ҳ������ΰѮ��ҵ����������\�Â��y(t��ng)�Pī���F(xi��n)������

�R�������ﮋ��Ʒ

��˼?sh��)����ﮋ���?/div>

����������ﮋ��Ʒ

�S���r����׃�w������İl(f��)չ���e�Ǹĸ��_���Ժ������ҏ�ʢ�������H��λ�����������˂��۽�U��������������������ˡ��Ї����l(f��)չ��Ѹ�����oՓ�Į��ҵ��˔�(sh��)߀����Ʒ���|(zh��)���������^ȥ�����������ò�^֮��ʮ��ǰ�џ�Ȼһ�����e�����ﮋ�������Ⱥ�ӿ�F(xi��n)�˱R������˼���������������x�������g����ɽ�����μ�Ӣ���Ǒ�������ܭ�������ȵ�һ������(y��u)������ﮋ�ҡ��@Щ�������ͻ����������������Ό���"��ˮƽ�кܴ����������������Ї�����������ɫ��ҲԽ��Խ��ҕ�������ĹPī�����r���Ă��������^�ߵ�Ʒζ��퍣��������^ȥ�������ùP���ǘӵĜ\�Ӵεĺ����������Ї����ƺ����ҵ����c�����m����呟����ͷ�ʽ�ˡ�

�����x�����ﮋ��Ʒ

�����g�����ﮋ��Ʒ

��ɽ�������ﮋ��Ʒ

�μ�Ӣ�����ﮋ��Ʒ

�Ǒ��������ﮋ��Ʒ

��ܭ�����ﮋ��Ʒ

���������ﮋ��Ʒ

��(j��ng)�^��һ�����o�״��˵�Ŭ�����Ї����ﮋȡ�õijɾ�����Ŀ���õ��� �mȻ�Ї����ﮋ�F(xi��n)��߀�h�hδ�_������ľ��������ﮋ���wˮƽ߀�д��Mһ��������������ij���e�Ї����ﮋ�Ҷ�����Ҫ��һ���F(xi��n)���������ij�����ﮋ��Ω��Ω�������������y�����������ַ���������ﮋ���挦�F(xi��n)������������һ�]������һ�����ӻ����������I(y��)��ֱ������ʲôë������������Ҋ���ƺ������b���ɼ���������ͬ�r��������Ҳ��܌�����ı������r���ܣ��]��M�Ą�(chu��ng)�����������ܞ��Լ������Mһ��Ŀ�����Լ����T�˵��ַ��Ϳ���׃���˼����쾚�ij�ʽ��Խ��Խ������Խ��Խ���͡����҂��������ٌ��������ٌ��ڇ�����ָ�r�g�^�̵�һ���������Ҫ�Ǯ��������^�����о����F(xi��n)�����һ�N��ݵ��ֶΡ������҂��@��s�ƺ����c���費ͬ����һ|�������gԺУ��ԇ���ٌ��c����ɫ�ʷքe�鲻ͬ��Ŀ���ܶ��ˮ��ٌ���׃��һ�N��ʽ�����\������ֻ�ǰ�������ӛ���������Ĺ�������Щ���g����ͨ�^�Rġ��������Y�����뮔Ȼ�خ���������N�˄݄������@��Ȼ���ԑ�����ԇ�����Դ������L����(chu��ng)��������Ʒ��ʽ�����Ҳ���ⲻ����

�Ї��� ��������Ҋ���ƺ��ѽ�(j��ng)���dž��}���������(sh��)����Ȼ�е����M������(chu��ng)������Ʒ��ʹ�˸е��в���ĵط�����(y��u)�����Ʒ̫��̫���������������ϣ�ڡ�ˇ�g�Ĺ��¡����f�����ҡ���ʲô���ܝM��������Ȼ��ǰ�����M������ȥ���L���������ƺ��ǣ�ˇ�g���ѽ�(j��ng)�l(f��)�F(xi��n)������ԓ��������Ҋ���@�����ε�Ҫ������ì��������ˇ�g�ѽ�(j��ng)Ī֪���������ĬF(xi��n)������������Ʒ�������Ї������������ͱ��F(xi��n)�����Ǹ�׃�������������ּ�ƺ��]��ʲô�ɘӣ����������˵��۾������ǘӡ���Ч������������߀Ҫ�������L��һ���ߵͣ����l���Üʴ_���ñ��残�ü�����

���F(xi��n)��������Ҋ���y�������Ї�����Ŀ�Ć

���L��ˇ�g���|�����Ļ��в�ͬ������͑��ã�Դ�Թ�ϣ�D��ģ���f���������L��ƫ���ڿ��^���F(xi��n)��ƫ����ˇ�g��Ʒ������������J�鮋����挍������Ʒ�Є��˵���Ҫԭ�Y�����S��Ҷ�ֻ�dzɞ��˹�ʽ�������C����������Ƭһ�ӵ���Ʒ��ֻ����Щ�в��A�Į��ґ{����ˇ�g���������߳��ļ�ˇ�������F(xi��n)���}�ă�(n��i)���������ҵĸ��ܺͱ��F(xi��n)���������܄�(chu��ng)������Щ�������?zh��n)䡰�Ľ?j��ng)����������Ї������ﮋ����ǰҲ������ɽˮ����ͬ�ӵĆ��}��������ό����Č���ģ�،��������ܾ�ֻ�ܮ��ɡ���������Ҋ���ǘ��ӵ�Ч�����c�����L���]ʲô��ͬ��������@�����Ї����֑�ԓ��ή������@���}�����ﮋ����ǰ�mȻ����ɽˮ����ô���@��ͻ�������F(xi��n)������(sh��)���ﮋ��ֻ��������Ф�����ƺ�������OK������Ⱥ��ʽ�Ļ������������}�ͳ���������Щ��Ʒע�خ������ʽ�к�ҕ�X�_���������˱�������IJ�������������������ҵ�����ͽ������@Ҳ���Ї����ﮋ��������ȱ��ˇ�g������ԭ��

�����L�����{(di��o)�������������y(t��ng)�L���ġ����ơ��Dz��Ǿ��ǡ��������������������Ƿ�����Ї�����Ŀ�������еĮ����_ʼ��˼������˼����������ֵ����ҕ��һλ��

��˼�Ї���������Ϳ�����

��˼�Ǯ����Ї����ﮋ�ҵĴ��������������x���������g�WԺ�Ї���ϵ���������ﮋ���������á����Y�wϵ����?zh��n)��Į��������õ����Ⱦ���Y�����~�\��������}�����U���Tλ��������������������(chu��ng)�����Ї���������Ϳ��������@ȫ�����gչ�[����ԓ���ùP�t���������϶�������īɫ�̝����ڰם�ɝ�Ӵη������S�����̮����ﱊ���������w������������s��̓���������������к���ˇ�g��Ⱦ�������f�ǽ����Ї����l(f��)չ�^���е�һ����̱������o֮���˂����Ї����ﮋ�������ƺ��ѽ�(j��ng)���F(xi��n)�ˡ�Ȼ������벻����������˼�s�����@һ�У��������^ȥһ���{�p����Į������_ʼ����̽�����ﮋ�µķ����������f���@����˼�����w�ò�����ͥ�����^���Ȳ��à������ĸ�׃���@Ҳ�S�ǬF(xi��n)���ľ��wԭ��Ȼ�����ҿ����@Ҳ�������L�ڵ��Ї������`������(j��ng)�^��˼��]���������x�����@�r����˼�_ʼ���ٌ����I(y��)���Lԇ�����ں��ɷ�R���������V���D���r�Mһ������̽������80�������˼���ښvʷ�}�ĵ����ﮋ��(chu��ng)���Ȼ��ֹ���D������Ů��ϵ�С�������ġ��ɻ�ϵ�С������ĬF(xi��n)���҂��������������ڵ���Ʒ���Կ�������˼�ѽ�(j��ng)���ٝM�������ﮋ�����͜ʴ_��Ҫ�ؚw���������ԱM�⡱�������L�����y(t��ng)���@���ǂ��y(t��ng)�ĺ����^���������r�����ں��������Ļ��A�����µĻؚw�����Ї����İl(f��)չ������Ҫ���x����һЩ������ָ؟������Ó��̫��r������һ���ԌW�������m�]�Ю���ؑ�������������f�������ћQ�İ��Լ����x��Զ�����ȥ����

�������ﮋ�҄����x������˼�Ұ��L�����ڮ����Ͽ�����˼����׃���ε���Ʒ�����Ԍ�������Ǖr׃�ε����������ڶ���(sh��)�ˁ��f߀�]�����T�����Λrһ�����������ﮋ�ĸ��֡�ͻȻ�������H��ʹ����������������ôҲ��׃������?�����ͼ������ٺ��B(y��ng)�������ﶼ�ܛ_�����@�Ͱl(f��)��������������׃���û��ˡ� ���ƺ�������˼�����f�������f���ǘ��p�p���������Ǵ��^������׃�˽��҂���ô�k?���Ҳ��o�{(di��o)٩���_��Ц���f��˼�\�\��Ц�������������@�o��Ҫ����Ć�Ԓ���������Ԅ����x: ��������˼��һ�� ����˼���鮋���������Pע�����L����(chu��ng)�����`�����]��ʲô��W��ˇ�g��Փ������ϣ�����������Լ��ĸ������H��Щʲô��ጵ����������ƺ�Ҳ�Ҳ�������ֱ�������������δͣ�P��һֱ��̽�����Ї���������ʽ��

��˼���ڵ��Ї�����Ʒ

�˂����f�����Ї�������Ʒ�c�W����ˇ�g�����@��Ʒ�����������λ�����Ǯ��Ҍ����Ԍ�ˇ�g�����\�B(t��i)�ȣ��@�W����������֪�R�S�������Մ��ʲô��ʲô���������nj�ˇ�g���������Ͳ�и�����˂�����Ї����ҵ�˥��׃�����J��һ������Ҫ�С���Ʒ���Ś��������Լ�����������������ˇ�g�������R��ʯ����׃�����S�e������O����������ˇ����Ԓ������ϧ��˼Ӣ��������δ���������F(xi��n)����ˇ�g���������F(xi��n)�ڵ���Ʒ�x����Ŀ�������Ч���ж��h�������˟o��֪����������֪�����ǣ�ˇ�g���ѽ�(j��ng)�l(f��)�F(xi��n)������ԓ��������Ҋ���@�����ε�Ҫ���c�Լ���ˇ�g��������ì�������҂������L���v�����С������ԱM�⡱�Ă��y(t��ng)��Ҫ�^�кͰl(f��)�P�@�����y(t��ng)����ԓ��һ�����V韵Ŀ��g�ڵȴ����҂�?n��i)��_������˼Ҳ�S�������X���@���}�Į����ˡ�

�l(f��)���uՓ �uՓ (1 ���uՓ)