原創(chuàng) 漢字存在缺陷?諾貝爾獎獲得者羅素一針見血:漢字有這三大缺點

漢字,這種延續(xù)了幾千年的文字,承載著中華文化的精髓,歷來被認(rèn)為是中華文明的重要象征。

然而,一位諾貝爾獎獲得者羅素卻對漢字提出了嚴(yán)厲的批評。他直言不諱地指出,漢字存在著三大致命缺陷,這些缺陷甚至可能影響到中國的未來發(fā)展。

這位學(xué)識淵博的西方學(xué)者究竟發(fā)現(xiàn)了什么問題?他的批評是否有道理?為何他會認(rèn)為漢字有如此重大的缺陷?羅素的這些觀點究竟是基于何種觀察與研究?

東西方文化的碰撞:羅素的漢字之旅

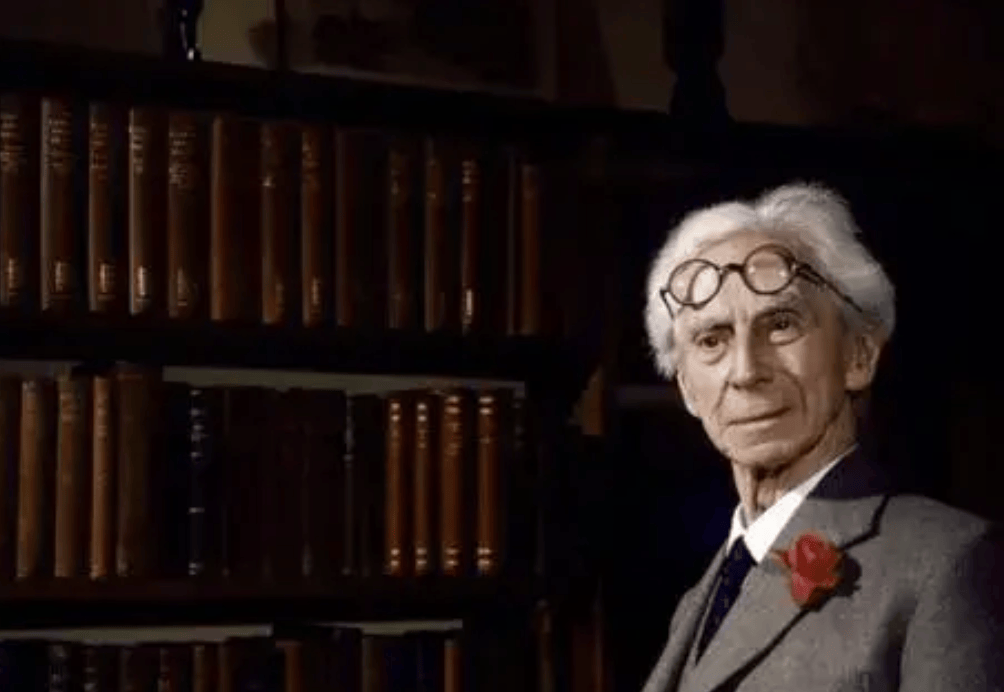

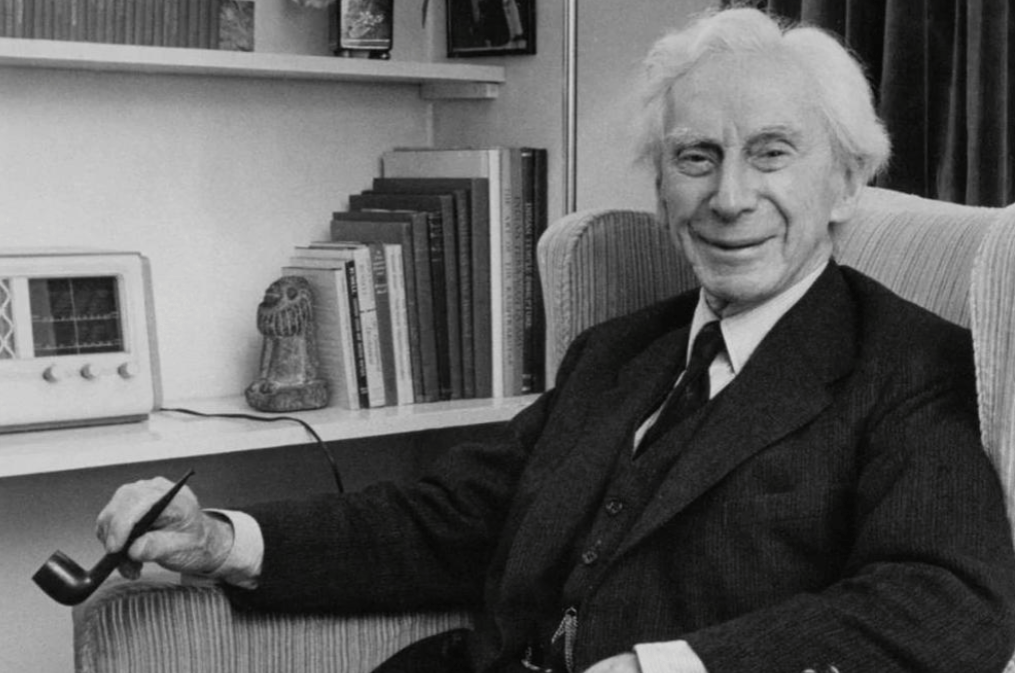

1920年的北京,繁華的長安街上,一位身材瘦高、頭發(fā)花白的外國紳士正漫步而行,他時而駐足觀察路邊的招牌,時而凝神思索。這位不尋常的訪客,正是享譽世界的英國哲學(xué)家、數(shù)學(xué)家伯特蘭·羅素。

羅素此行應(yīng)邀來華,在北京大學(xué)開展一系列關(guān)于哲學(xué)與數(shù)學(xué)的講座。作為劍橋大學(xué)的杰出學(xué)者,他的到來在中國知識界引起了巨大轟動。

彼時的中國,正處于新舊思想激烈碰撞的時期,羅素的到來無疑為這片古老的土地注入了新的思想活力。

然而,羅素并非只是一位單純的學(xué)術(shù)傳播者。他敏銳的觀察力和批判性思維,使他對中國的文字系統(tǒng)產(chǎn)生了濃厚的興趣。在與中國學(xué)者的交流中,羅素逐漸形成了對漢字的獨特見解。

有一天,羅素在北大的講堂上,面對滿座的中國學(xué)生和學(xué)者,開始闡述他對漢字的看法。他的話語犀利而直白:"諸位,我必須坦言,貴國的文字系統(tǒng)存在著不可忽視的缺陷。"此言一出,整個講堂頓時鴉雀無聲。

羅素接著詳細(xì)闡述了他所認(rèn)為的漢字三大缺陷:首先,漢字的字體過于復(fù)雜,這使得學(xué)習(xí)成本高昂;其次,漢字缺乏固定的排序系統(tǒng),這導(dǎo)致信息檢索困難;最后,漢字在面對新事物時,常常難以找到恰當(dāng)?shù)谋磉_(dá)方式。

羅素的觀點在當(dāng)時的中國知識界引起了巨大反響。有人認(rèn)為他的批評一針見血,指出了漢字發(fā)展中的實際問題;也有人認(rèn)為他忽視了漢字深厚的文化價值,以西方視角評價東方文字系統(tǒng)是不公平的。

無論如何,羅素的批評成為了推動漢字改革的一個重要契機。它讓中國知識分子開始重新思考:在現(xiàn)代化的進(jìn)程中,應(yīng)該如何處理傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代需求之間的矛盾?

新文化運動與漢字改革的萌芽

隨著羅素的離去,他的言論在中國知識界激起了巨大的漣漪。1920年代,中國正處于新文化運動的浪潮之中。這場運動不僅僅是對傳統(tǒng)文化的反思,更是一次全方位的思想解放運動。

在這場運動中,以陳獨秀、胡適為代表的知識分子開始大聲疾呼,主張改革漢字,推廣白話文。他們認(rèn)為,要提高國民教育水平,必須簡化漢字,使之更易學(xué)習(xí)和使用。

陳獨秀在《新青年》雜志上發(fā)表文章,呼吁"廢除漢字,采用拼音文字"。他認(rèn)為,漢字的復(fù)雜性阻礙了知識的傳播和民族的發(fā)展。

胡適則提出了"活的文學(xué)"的概念,主張用白話文取代文言文,使文字更接近口語,更易為普通民眾所理解。

與此同時,魯迅也加入了這場改革的浪潮。作為新文化運動的重要參與者,魯迅深刻認(rèn)識到文字改革對于提高民族素質(zhì)的重要性。他在多篇文章中批評了漢字的弊端,呼吁簡化漢字,推廣白話文。

然而,漢字改革并非一帆風(fēng)順。許多保守派學(xué)者認(rèn)為,漢字承載著中華文明的精髓,貿(mào)然改革可能會導(dǎo)致文化斷層。

他們擔(dān)心,一旦簡化漢字,古典文學(xué)作品將難以閱讀,中國悠久的文化傳統(tǒng)可能會因此而中斷。這場爭論持續(xù)了多年,直到1935年,國民政府終于邁出了關(guān)鍵的一步。

他們正式發(fā)布了第一批簡化字表,這標(biāo)志著官方對漢字改革態(tài)度的轉(zhuǎn)變。雖然這個方案并未全面推行,但它為后來的全面改革奠定了基礎(chǔ)。

漢字的文化底蘊與藝術(shù)魅力

在漢字改革的討論如火如荼之際,我們不禁要問:漢字究竟有著怎樣的文化魅力,使得它能夠在數(shù)千年的歷史長河中屹立不倒?

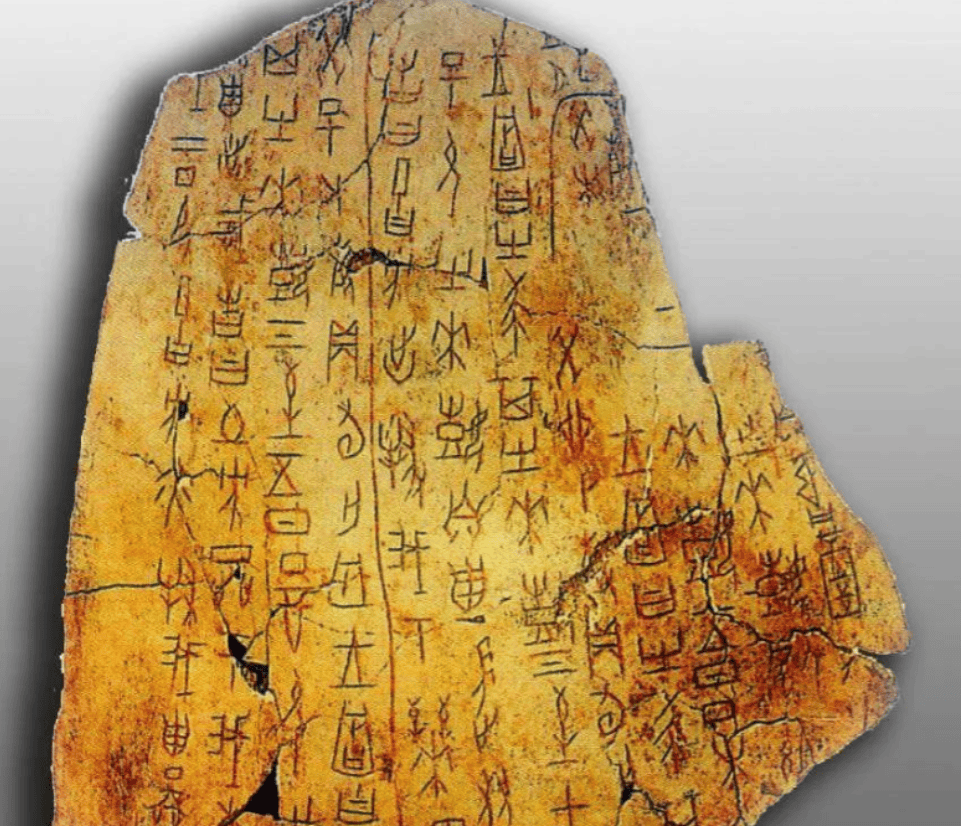

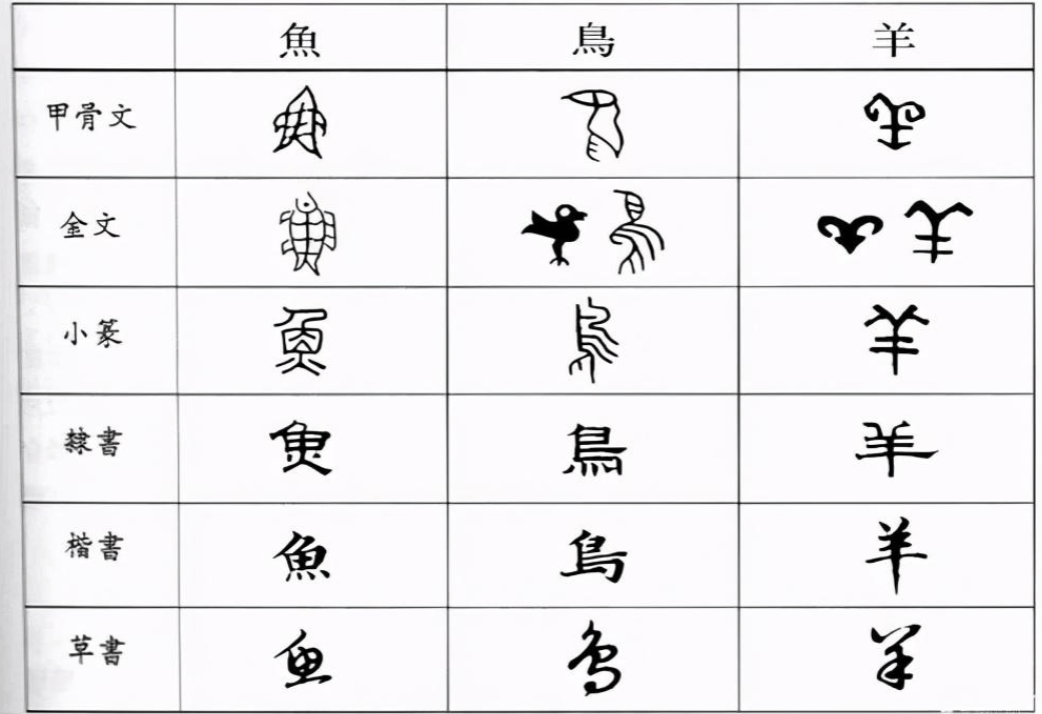

要理解漢字的魅力,我們必須回到更遙遠(yuǎn)的過去。早在商朝,我們的祖先就開始使用甲骨文記事。

從甲骨文到金文,再到小篆、隸書,最后演變成今天的楷書,每一次演變都凝聚著中華民族的智慧。

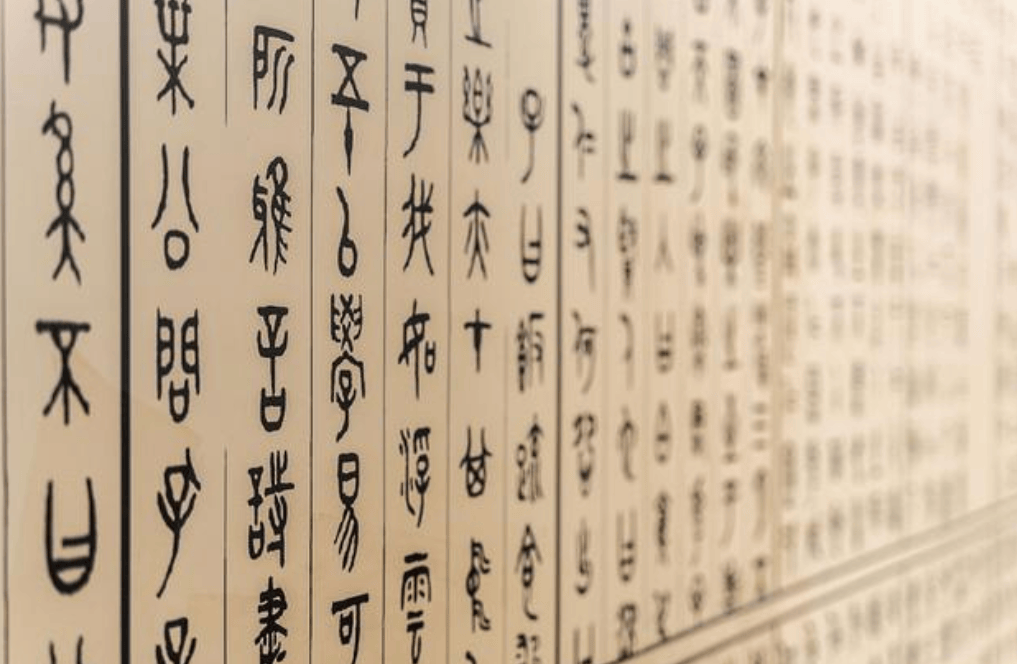

漢字的獨特之處在于它的表意功能。每一個漢字都是一個獨立的意義單位,通過不同的筆畫和結(jié)構(gòu)表達(dá)具體的意思。這種表意方式使得漢字成為承載文化信息和歷史記憶的重要載體。

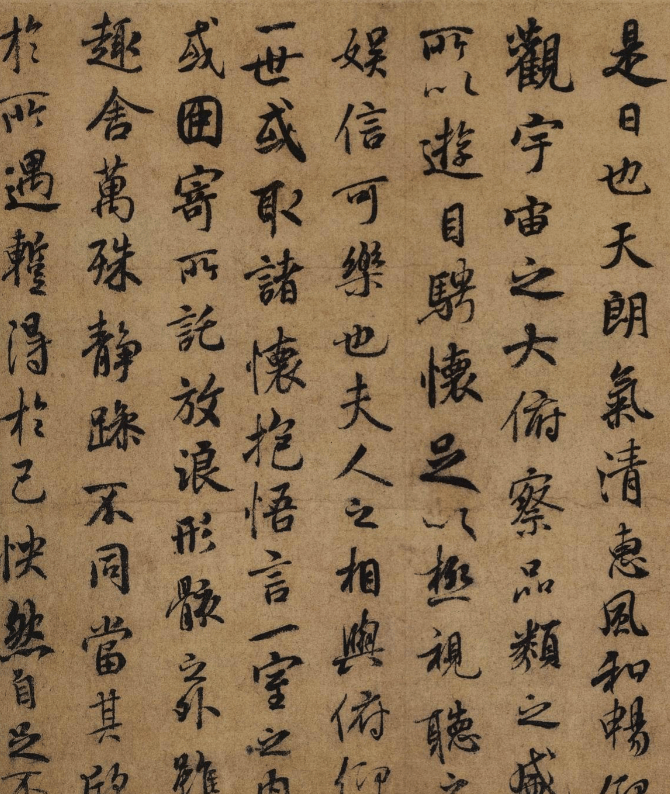

在中國傳統(tǒng)文化中,漢字不僅是交流的工具,更是藝術(shù)的源泉。書法藝術(shù)就是以漢字為基礎(chǔ),通過不同的書寫方式展現(xiàn)個人情感和審美觀念。

從王羲之的《蘭亭序》到米芾的《苕溪詩卷》,每一幅書法作品都是漢字藝術(shù)性的完美體現(xiàn)。

詩歌創(chuàng)作更是展現(xiàn)了漢字的獨特魅力。以李白、杜甫為代表的詩人,他們的作品充分利用了漢字的象形和指事功能。

通過寥寥數(shù)字,就能勾勒出濃厚的意境和深刻的情感。例如李白的"床前明月光,疑是地上霜",短短十個字就描繪出一幅靜謐明凈的月夜景象。

正是這種深厚的文化底蘊和藝術(shù)魅力,使得漢字在面對改革時,總能引發(fā)激烈的討論。支持者認(rèn)為改革是為了更好地傳承文化,反對者則擔(dān)心改革會導(dǎo)致文化斷層。這種爭論本身,也成為了中國文化發(fā)展過程中的一個重要組成部分。

新中國的漢字改革之路

1949年,中華人民共和國成立,掀開了漢字改革的新篇章。新政府深知文字改革對于提高國民素質(zhì)、推動社會發(fā)展的重要性,因此將漢字改革提上了重要議程。

1952年,中國文字改革委員會正式成立。這個機構(gòu)的成立,標(biāo)志著漢字改革進(jìn)入了一個新的階段。委員會的主要任務(wù)是研究和推廣簡化字,制定漢語拼音方案,推廣普通話。

1956年,是漢字改革史上的一個重要年份。這一年,第一批簡化字方案正式公布并在全國范圍內(nèi)推廣實施。這批簡化字大大減少了漢字的筆畫,使得學(xué)習(xí)和書寫漢字變得更加容易。比如,"龍"簡化為"龍","廣"簡化為"廣",這些改變大大降低了書寫的難度。

然而,漢字的簡化并非僅僅是減少筆畫那么簡單。它涉及到漢字編排、字典編纂以及教育體系的整體調(diào)整。簡化后的漢字被廣泛應(yīng)用于教科書、報刊、公共標(biāo)識等,極大地提高了全民的識字率和文化傳播的效率。

與此同時,漢語拼音方案的制定和推廣也在進(jìn)行中。1958年,《漢語拼音方案》正式公布。這個方案不僅為漢字注音提供了標(biāo)準(zhǔn),也為后來的漢字輸入技術(shù)奠定了基礎(chǔ)。

這一系列改革措施的實施,使得中國的識字率在短時間內(nèi)得到了顯著提高。據(jù)統(tǒng)計,1949年中國的文盲率高達(dá)80%,到1964年,這個數(shù)字已經(jīng)下降到52.4%。這個成果,無疑與漢字改革密不可分。

然而,改革過程中也出現(xiàn)了一些問題。例如,有些簡化字的設(shè)計不夠科學(xué),造成了一些混淆。還有一些人擔(dān)心,簡化字會導(dǎo)致與傳統(tǒng)文化的脫節(jié)。這些問題在后來的實踐中得到了不斷的調(diào)整和完善。

數(shù)字時代:漢字的新生與全球化

隨著科技的飛速發(fā)展,漢字又一次站在了變革的十字路口。20世紀(jì)后半葉,電子排版和計算機技術(shù)開始被廣泛應(yīng)用,這為漢字的使用和處理帶來了革命性的變化。

80年代,個人電腦開始普及,漢字輸入成為一個亟待解決的問題。在這個背景下,漢字輸入法的開發(fā)成為了技術(shù)創(chuàng)新的重要領(lǐng)域。

從最初的五筆字型到后來的拼音輸入法,再到現(xiàn)在的智能語音輸入,漢字輸入技術(shù)的發(fā)展極大地方便了人們的日常生活和工作。

進(jìn)入21世紀(jì),隨著互聯(lián)網(wǎng)和移動技術(shù)的普及,漢字的應(yīng)用場景進(jìn)一步擴大。在社交媒體上,人們開始創(chuàng)造各種新的網(wǎng)絡(luò)用語,這些用語往往是漢字的創(chuàng)新使用。例如"囧"字的流行,就是對古老漢字的一種新的詮釋。

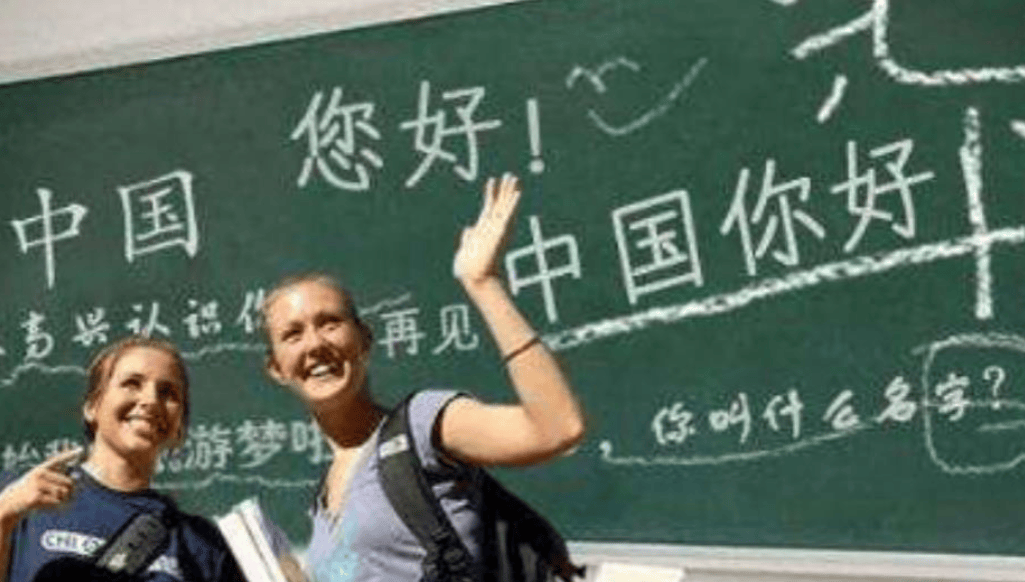

與此同時,漢字的國際化程度也在不斷提高。隨著中國經(jīng)濟的崛起和國際影響力的增強,越來越多的外國人開始學(xué)習(xí)漢語和漢字。全球范圍內(nèi)的孔子學(xué)院和中文學(xué)校成為推廣漢字教學(xué)的重要平臺。

簡化字由于其學(xué)習(xí)成本較低,成為了國際漢語推廣的首選。許多外國學(xué)生通過學(xué)習(xí)簡化字,能夠更快地掌握漢字的基本讀音和寫法。

這種較高的學(xué)習(xí)效率和傳播效率,吸引了越來越多的非母語者學(xué)習(xí)和使用漢語。2006年,漢語成為聯(lián)合國官方語言之一,這標(biāo)志著漢字在國際舞臺上地位的進(jìn)一步提升。

然而,在推廣簡化字的同時,中國政府和文化機構(gòu)也非常注重傳統(tǒng)文化的傳承和發(fā)展。各種漢字書寫比賽和文化活動不斷推出,旨在提高公眾對漢字美學(xué)和文化深度的認(rèn)識,增強民族文化自信。

在數(shù)字時代,漢字正以新的面貌展現(xiàn)其生命力。從智能手機的漢字輸入到網(wǎng)絡(luò)上的信息交流,從OCR(光學(xué)字符識別)到語音轉(zhuǎn)文本技術(shù),漢字的應(yīng)用正變得越來越便捷。

這些技術(shù)的發(fā)展,不僅沒有削弱漢字的地位,反而進(jìn)一步擴展了漢字的應(yīng)用場景,使其能夠跨越語言和技術(shù)的界限,在全球化的浪潮中煥發(fā)新的生機。

回顧漢字的發(fā)展歷程,我們看到了一個古老文字系統(tǒng)如何在現(xiàn)代化的浪潮中不斷調(diào)整、適應(yīng)和革新。

從羅素的批評到新文化運動的呼吁,從建國初期的大規(guī)模改革到數(shù)字時代的技術(shù)創(chuàng)新,漢字始終在變革中尋求平衡,在傳承中追求創(chuàng)新。

今天的漢字,不僅是中華文明的重要載體,更是連接中國與世界的重要橋梁。在全球化的背景下,漢字正以其獨特的魅力,向世界展示著中華文化的博大精深。

發(fā)表評論 評論 (1 個評論)